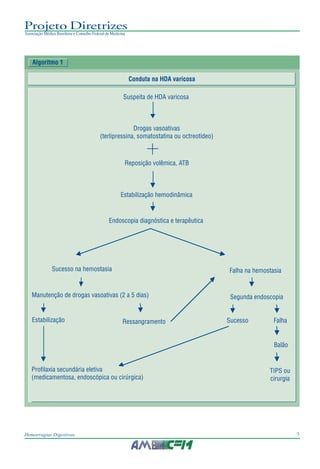

O documento descreve as diretrizes do Projeto Diretrizes da Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina para o tratamento de hemorragias digestivas. Ele fornece recomendações sobre a avaliação inicial, reposição volêmica, uso de drogas vasoativas, hemostasia endoscópica e prevenção de complicações para hemorragias digestivas altas causadas por varizes esofagianas em pacientes cirróticos.