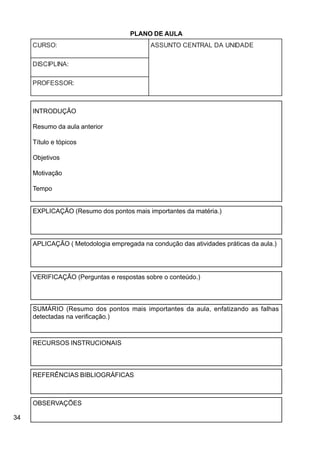

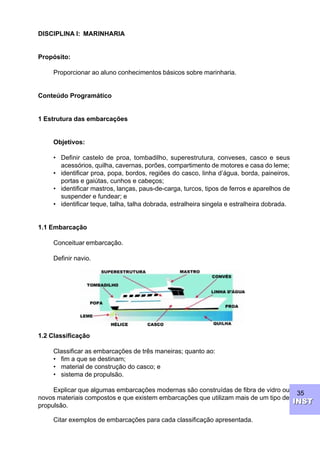

1. O documento é um manual do instrutor para o Curso de Formação de Aquaviários - Módulo Especial, abordando tópicos como planejamento de ensino, métodos de ensino, recursos instrucionais e avaliação da aprendizagem.

2. Inclui anexos sobre marinharia, primeiros socorros e sobrevivência do náufrago.

3. Tem como objetivo capacitar os instrutores para ensinar de forma eficaz os alunos dos cursos de formação de aquaviários.

![64

MICROSOFT CORPORATION. Enciclopédia Encarta 2000. EUA, 1999. 1 compact disk

NÉRICI, Imídeo G. Metodologia do Ensino: uma introdução. 3 ed. São Paulo: Atlas,

1989.

ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL (OMM). La meteorologia y el medio

ambiente humano. Genebra: OMM, 1971.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Guia Médico Internacional para Navios.

Washington: OMS, [ ].

PILETTI, Claudino. Didática Geral. 23 ed. São Paulo: Ática, 2000.

POLITO, Reinaldo. Recursos Audiovisuais nas Apresentações de Sucesso. 1ed. São

Paulo: Saraiva,1995.

Primeiros Socorros. São Paulo: Biologia e Saúde, 1998.

RODRIGUES, Gelmirez Ribeiro. Máquinas de Combustão Interna.CAD–APMQ. Belém:

CIABA, 2001.

SENAI. Apostila de Primeiros Socorros. Santos, 2001

TULER, Marcos. Manual do Professor. 1ed. Rio de Janeiro: Casa Publicadora das

Assembléias de Deus, 2002.](https://image.slidesharecdn.com/instrutorcfaq-e2-201216033414/85/Instrutor-cfaq-e-2-64-320.jpg)