Este capítulo discute a importância de usar linguagem respeitosa e apropriada ao se referir aos povos indígenas. Aponta que termos como "índio" podem ser ofensivos e sugere formas mais respeitosas de nomear esses povos, como "indígena". Também aborda a diversidade cultural entre os diferentes grupos indígenas e a necessidade de evitar estereótipos.

![17

geram um rompimento na trajetória do ser humano. É por isso que apren-

demos a história através de uma linha de tempo dividida em blocos de acon-

tecimentos a que chamamos idade [antiga, média, moderna, contemporâ-

nea]. Essa divisão nos ajuda a ter uma visão geral, mas também nos coloca

fora da grande teia da história. Já a visão indígena é muito mais envolvente,

pois acredita que os fatos e acontecimentos são integrados por um conjunto

de fatores que unem o tempo. Ou seja, trazem presente e passado num único

movimento. Não há presente sem passado. Não há passado se não houver

presente. Em outras palavras, o presente é a atualização do passado. O passa-

do é o sentido do presente. Esta é, simplificando, o modo ancestral – porque

não está presente apenas nos indígenas brasileiros – de ver os acontecimen-

tos que regem a vida da gente.

Portanto, ao ouvir outra versão da história estarão fazendo um exercício

para sair da armadilha mental que o ocidente nos aprisionou. É preciso ir além

dos fatos e dos acontecimentos. Precisamos nos abrir para a possibilidade de

outras narrativas que nos permitirão romper com a linearidade histórica e nos

libertará da visão da história única.

Para esclarecer um pouco essa questão, assistam ao vídeo abaixo e se

deixem invadir por uma narrativa que pode nos abrir os olhos para o risco da

história única:

https://www.youtube.com/watch?v=qDovHZVdyVQ&t=16s

Qual é a sua tribo?

Vocês devem ter notado que no nosso texto não usamos o termo "tribo"

para nos referirmos aos indígenas brasileiros. Mas nem sempre foi assim. Le-

vamos um tempo para compreender que o termo "tribo" é mais uma forma

colonialista de se referir a algumas culturas que eram consideradas inferiores.

É um termo que reduziu a cultura de um povo a apenas uma manifestação cul-

tural. Seria algo como dizer que o Brasil é a grande mãe e a população nativa

está dividida em grupos culturais que não se diferem, mas se complementam.

O que não é de todo falso, mas também esconde parte da verdade.

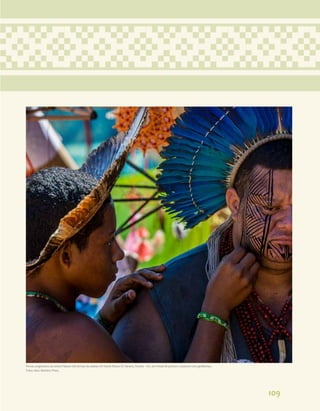

Arte material Kaingang.

Acervo Cristino Wapichana.

Foto: Daniza Kaingang.](https://image.slidesharecdn.com/curriculopovosindigenas-230124193922-cdcc10f1/85/CURRICULO-POVOS-INDIGENAS-pdf-19-320.jpg)

![20

Resumo da Oca

Vimos até agora que as palavras são perigosas. Trazem consigo

o poder de erguer ou derrubar alguém [seja pessoa, povo ou cultura].

Vimos que o uso indevido da palavra "índio" acabou desqualificando

culturas inteiras desde o século XVI motivado pela sede de riquezas da

coroa portuguesa que permitia a escravização de indígenas para o su-

cesso da empreitada colonialista. Vimos que é preciso conhecer toda

a diversidade cultural e linguística se quisermos ser justos com todos

estes povos que habitam nossa terra brasileira desde tempos imemo-

riais. Lembramos, também, que é necessário olhar a história sob a ótica

dessa gente nativa (indígena) para não cairmos na falsa ideia de que o

modo de vida ocidental é o único ponto de referência humana. Por fim,

aprendemos que há populações indígenas em franco crescimento. Es-

tas populações enfrentam difíceis problemas para suas sobrevivências

por conta dos projetos econômicos que se estendem de norte a sul do

Brasil e que normalmente atingem os habitantes dessas regiões.

Casa do povo Xavante (Hö)

Ilustração:

Ana

Rita

da

Costa](https://image.slidesharecdn.com/curriculopovosindigenas-230124193922-cdcc10f1/85/CURRICULO-POVOS-INDIGENAS-pdf-22-320.jpg)

![44

Resumo da Oca

Os povos indígenas estão presentes no território brasileiro há milhares de

anos – são aproximadamente 12 mil –, bem antes de o Brasil ter esse nome. Aqui

chegaram atravessando agruras geográficas, climáticas e culturais. Muitos dos

grupos que enfrentaram o desafio de ter melhores condições de vida foram se

estabelecendo em determinadas regiões, criando o próprio estilo de vida, que

chamamos de cultura. Esse estilo foi sendo aprimorado ao longo do tempo, mas

foibasicamentemovidopeloinstintodesobrevivênciabaseadonumaconcepção

de pertencimento ao universo. Essa visão de humanidade ocasionou constantes

aperfeiçoamentos, seja na cultura material, criação de objetos cada vez mais so-

fisticados para o uso cotidiano, seja na compreensão de humanidade, repassada

de geração a geração por um sistema educacional baseado na oralidade.

Quando os colonizadores europeus por aqui aportaram, foi assim que en-

contraram estes povos organizados, mas, embora fascinados com toda essa ri-

quezacultural,foramincapazesdevalorizaraexperiênciadosindígenasetiveram

as atitudes que lhes pareceram mais natural: a escravização, o extermínio, a des-

moralização cultural. Assim faziam por pertencerem a uma cultura dita civilizada

que não aceitava como hoje ainda não aceita, outros modos de pensamento que

não seguisse uma organização hierárquica. A não aceitação criou uma barreira

ainda até hoje impede a relação respeitosa entre os diversos olhares existentes.

O Brasil não conhece sua sociodiversidade nativa, pois ainda está à mercê

de [pre]conceitos quinhentistas, pois não consegue acompanhar a riqueza da di-

versidade,reproduzindoestereótiposedesvalorizandoossaberesancestraisdos

povos indígenas nacionais.

Casa do povo Ingarikó (Ëktë)

Ilustração:

Ana

Rita

da

Costa](https://image.slidesharecdn.com/curriculopovosindigenas-230124193922-cdcc10f1/85/CURRICULO-POVOS-INDIGENAS-pdf-46-320.jpg)