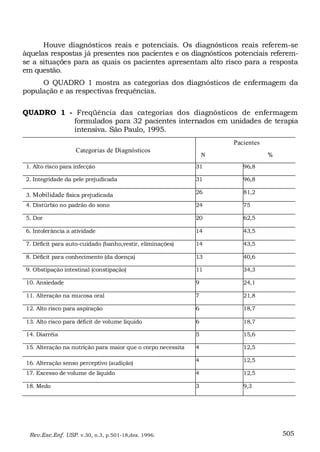

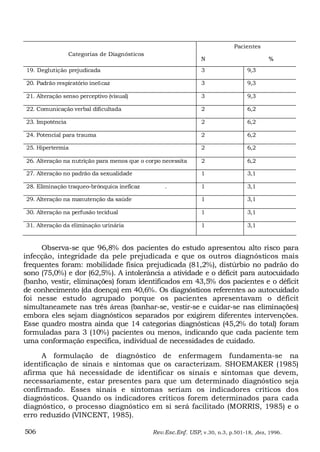

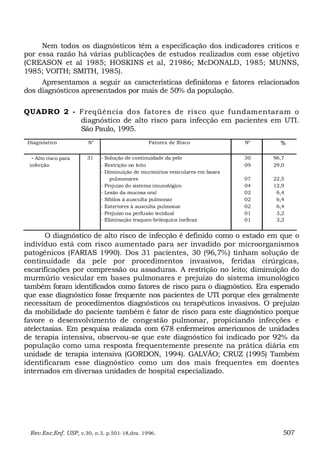

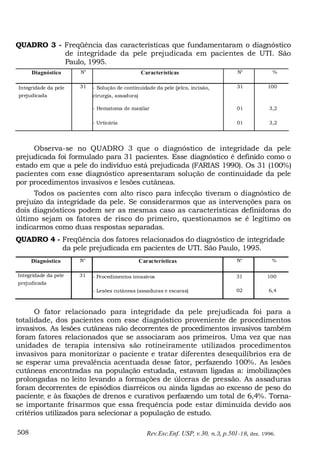

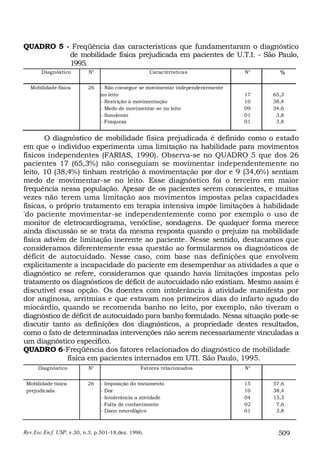

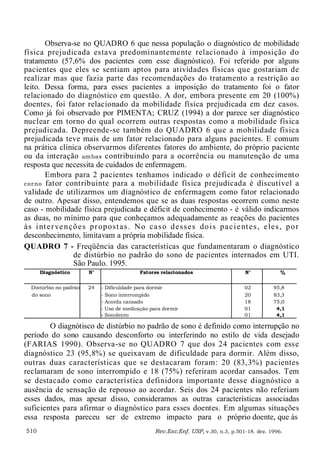

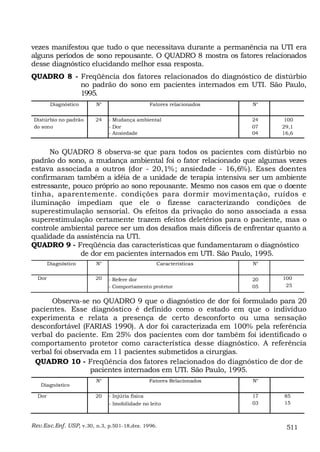

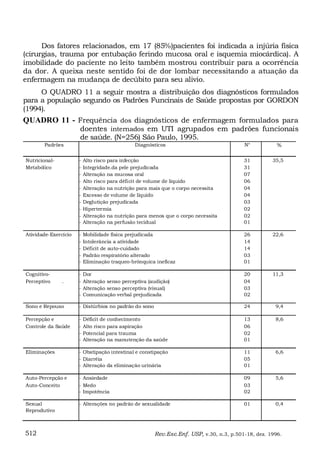

Este documento descreve um estudo realizado para caracterizar os diagnósticos de enfermagem de 32 pacientes internados em unidades de terapia intensiva utilizando os Padrões Funcionais de Saúde. Os diagnósticos mais comuns foram alto risco para infecção, integridade da pele prejudicada e mobilidade física prejudicada. O estudo visa identificar as principais necessidades de cuidados de enfermagem desses pacientes.