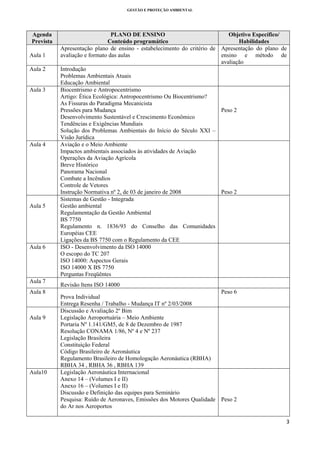

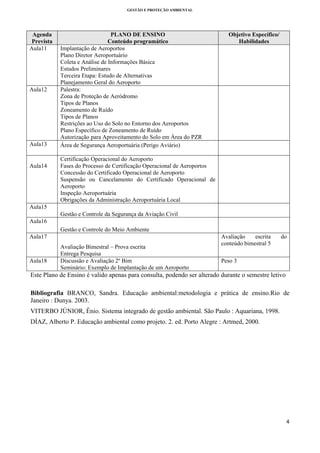

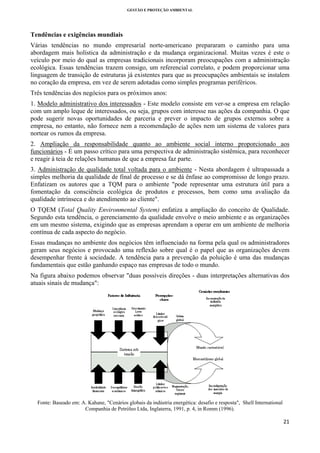

Este documento apresenta o plano de ensino para a disciplina de Gestão e Proteção Ambiental em uma faculdade de ciências aeronáuticas. O plano descreve os objetivos, conteúdos, métodos de ensino e avaliação para cada aula, incluindo artigos, pesquisas e seminários a serem realizados pelos alunos. O documento também fornece a bibliografia de referência e uma introdução geral sobre a história da gestão ambiental no Brasil e os principais problemas ambientais atuais.