Este documento apresenta uma coletânea de artigos sobre direitos humanos no século XXI com abordagens sobre conceitos, economia, educação, história, inclusão social e justiça. Os artigos discutem temas como teoria crítica dos direitos humanos, igualdade e diferença, desenvolvimento humano, dignidade da pessoa humana, direitos humanos e AIDS, indivisibilidade dos direitos, cosmopolitismo, financiamento de políticas de direitos humanos, educação para direitos humanos, internacionalização histórica dos direitos humanos, movimentos

![rência das determinações do sujeito na atividade teórica, é precisa-

mente uma determinação do sujeito que prevalece: o objeto sucumbe

diante do arauto da razão subjetiva, o método. O alegado subjetivis-

mo com que os adeptos da teoria tradicional argumentam contra os

adeptos da dialética se revela, assim, um argumento tu quoque (que se

volta contra si mesmo).17

O conceito de primazia do método, que Adorno levanta contra os

positivistas, expressa bem essa inversão. A teoria tradicional preten-

de capturar o objeto “em si mesmo”, mas só é capaz de fazê-lo através

da mais rigorosa aplicação do método (experiência controlada, lógica

formal, sistematicidade etc.). O sujeito predetermina o método e o

impõe ao objeto, de modo que, em um certo sentido, o sujeito conhece

fazendo violência ao objeto. Não se obtêm do objeto a sua própria es-

trutura, o seu próprio peso, os seus próprios critérios de validade, mas

tão-somente aquilo que o método é capaz de arrancar-lhe. O real cap-

tado acaba sendo, pois, não o real “em si”, mas um real “inventado”.

Na dialética, a primazia é do objeto. O teórico crítico não se im-

põe, mas se curva diante do objeto, dando voz àquilo que é real e, não

obstante, por transgredir o ideal metodológico do sujeito neutro, es-

capa à teoria tradicional.18 Ele se põe na condição de sujeito cognos-

cente sem estar previamente munido de equipamentos e técnicas que

por si sós garantiriam o teor “científico” de sua análise; ele deixa o ob-

jeto ditar o caminho a ser percorrido pela teoria. O método de aborda-

gem de um objeto é determinado pelo próprio objeto:19 à teoria cum-

pre reproduzir a estrutura do objeto, com as deficiências e contradi-

ções a ela inerentes.

17

“O positivismo, para o qual contradições são anátemas, possui a sua mais profunda e incons-

ciente de si mesma [contradição], ao perseguir, intencionalmente, a mais extrema objetividade,

purificada de todas as projeções subjetivas, contudo apenas enredando-se sempre mais na parti-

cularidade de uma razão instrumental simplesmente subjetiva.” Adorno, T. Introdução à con-

trovérsia sobre o positivismo na sociologia alemã. p. 212.

18

“O que o cientificismo simplesmente apresenta como progresso sempre constitui-se também

em sacrifício. Através das malhas escapa o que no objeto não é conforme o ideal de um sujeito

que é para si ‘puro’, exteriorizado em relação à experiência viva própria; nesta medida, a

consciência em progresso era acompanhada pela sombra do falso.” Adorno, T. Introdução à

controvérsia sobre o positivismo na sociologia alemã. p. 224. Na mesma obra, à p. 242, em nota

de rodapé, Adorno cita um interessante exemplo: a arte como depósito do conhecimento

rejeitado pela teoria pautada pela primazia do método.

19

Eis a explicação da não-autonomia do método dialético diante do objeto.

11](https://image.slidesharecdn.com/livro-direitoshumanossculoxxi-130303174309-phpapp02/85/Livro-Direitos-Humanos-Seculo-XXI-23-320.jpg)

![suma, seria o projeto cosmopolita pós-nacional, apesar de inevitável,

possível?

Essa aproximação de culturas se fará na medida das abruptas di-

ferenças e intolerâncias, marcadamente fruto de uma política de inte-

resses econômicos na disputa globalizada por espaços geomercantis,

ou mesmo se fará na medida da compreensão e da aproximação tole-

rante, cumprindo-se uma expectativa de federalização cosmopolita

dos interesses globais comuns?11 Neste momento, a pergunta de Ha-

bermas é:

“Para as nações que levaram em 1914 o mundo a uma guerra tecnologi-

camente sem limites e para os povos que foram confrontados depois de 1939

com o crime em massa [Massenverbrechen] de uma luta de extermínio ideolo-

gicamente para além dos limites, o ano de 1945 marca um ponto de virada –

uma virada para o melhor, para a domesticação daquelas forças bárbaras que

irromperam na Alemanha do solo da civilização mesma. Será que de fato

aprendemos algo a partir das catástrofes da primeira metade do século?”12

A partir desse questionamento, pode-se começar a ensaiar uma li-

nha de respostas aos desafios trazidos neste tópico. Uma linha de saí-

da para a humanidade – truncada, de um lado, pela inevitabilidade da

interseção de mercados e culturas, e, de outro, pelo imperativo hobbe-

siano da beligerância que assalta a realidade internacional contempo-

rânea – repousaria na idéia habermasiana, também discutida por

Rawls (Law of peoples), da intensificação do diálogo internacional,

veio esse que se tornaria possível a partir do momento em que a sofis-

ticação do aparelhamento das relações internacionais se desse por or-

valores comunitários, um tipo de cosmopolitismo, de liberdade de associação para comunida-

des que permite a estas escolher, dentro de certos limites, ‘retirar-se’ parcialmente da cultura

dominante e desenvolver a sua própria cultura, procurar o reconhecimento da sua identidade e

objetivos coletivos” (Santos. Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multi-

cultural, 2003. p. 565-566).

11

Essa é a mesma preocupação externada também por Habermas, que vê na ascensão do merca-

do pós-nacional o único interesse de articulação real dos Estados entre si, pouco movidos pela

idéia de solidariedade, quando afirma: “E quão mais difícil que a unificação dos Estados euro-

peus em uma união política é a concordância quanto ao projeto de uma ordem econômica mun-

dial que não se esgote na criação e institucionalização jurídica de mercados, mas sim que intro-

duza elementos de uma vontade política mundial e que irá garantir uma domesticação das con-

seqüências sociais secundária do trânsito comercial globalizado” (Habermas. A constelação

pós-nacional: ensaios políticos, 2001. p. 71).

12

Habermas. Ibidem. p. 61.

82](https://image.slidesharecdn.com/livro-direitoshumanossculoxxi-130303174309-phpapp02/85/Livro-Direitos-Humanos-Seculo-XXI-94-320.jpg)

![cais, nacionais e transnacionais atuando em rede para garantir novas e mais

intensas formas de inclusão social”16

Nem tanto aos ocidentais, nem tanto aos orientais. Não se trata de

uma terceira via em políticas internacionais, mas de se perceber que

nenhum dos extremos na concepção da política permitirá a agregação

dos valores da comunidade internacional, e muito menos a integração

das concepções de direitos humanos. Trata-se também de se perceber

que a questão dos direitos humanos não é um legado ocidental a ser

imposto a povos orientais,17 e muito menos um legado do Norte a ser

imposto ao Sul.18 Com clareza é que se pode dizer que nem o extre-

mismo individualista europeu e americano, nem o extremismo funda-

mentalista muçulmano e asiático colaboram com uma visão de mun-

do que não dê origem a maiores desentendimentos étnicos, religiosos,

políticos, sociais e econômicos:19

16

Santos. Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural, 2003. p. 432.

17

Na leitura habermasiana: “No que se segue, assumirei o papel apologético de um participante

ocidental na discussão [Diskurs] intercultural sobre os direitos humanos e, nesse contexto, tratarei

da hipótese segundo a qual aquele modelo deve menos ao fundo cultural específico da civilização

ocidental do que à tentativa de se responder aos desafios específicos de uma modernidade social

entrementes globalmente propagada. Essas condições dadas da modernidade, sejam avaliadas de

modo que forem, constituem hoje um fato [Faktum] para nós que não nos deixa nenhuma escolha

e, por isso, não necessita (ou não somos capazes) de uma justificação retrospectiva. Na disputa

quanto à interpretação adequada dos direitos humanos, não se trata de se desejar a modern condi-

tion, mas sim de uma interpretação dos direitos humanos que seja justa com o mundo moderno

também do ponto de vista de outras culturas. A controvérsia gira sobretudo em torno do indivi-

dualismo e do caráter secular dos direitos humanos que se encontraram centrados no conceito de

autonomia” (Habermas. A constelação pós-nacional: ensaios políticos, 2001. p. 153).

18

“Imperialismo cultural e epistemicídio são parte da trajetória histórica da modernidade oci-

dental. Após séculos de trocas culturais desiguais, será justo tratar todas as culturas de forma

igual? Será necessário tornar impronunciável algumas aspirações da cultura ocidental para dar

espaço à pronunciabilidade de outras aspirações de outras culturas? Paradoxalmente – e contra-

riando o discurso hegemônico – é precisamente no campo dos direitos humanos que a cultura

ocidental tem de aprender com o Sul para que a falsa universalidade atribuída aos direitos huma-

nos no contexto imperial seja convertida em uma nova universalidade, construída a partir de

baixo, o cosmopolitismo” (Santos. Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo

multicultural, 2003. p. 452).

19

Com fartos exemplos (curdos, chechenos, minorias africanas...) se poderia ilustrar o quanto

isso tem se transformado em rotina na cultura contemporânea: “Nas nossas sociedades de

bem-estar social intensificam-se reações etnocêntricas da população local contra tudo o que é

estrangeiro – ódio e violência contra estrangeiros, contra adeptos de outros credos ou pessoas de

cor, mas também contra grupos marginais e contra os portadores de deficiências” (Habermas. A

constelação pós-nacional: ensaios políticos, 2001. p. 92).

85](https://image.slidesharecdn.com/livro-direitoshumanossculoxxi-130303174309-phpapp02/85/Livro-Direitos-Humanos-Seculo-XXI-97-320.jpg)

![nacionais aparelhadas e dispostas a uma reengenharia completa de

suas formas de distribuição de poder?26 Estariam os Estados sobera-

nos dispostos a abdicar de exclusividades e benefícios de que desfru-

tam em sua condição de clausura internacional?

Necessariamente, as soluções demandam mais que esforços de

integração econômica, como vem ocorrendo com os blocos geoeco-

nômicos, tratando-se da necessidade de implementação de políticas

de integração que favoreçam a inclusão.27 Trata-se da criação de uma

concepção de democracia cosmopolita,28 a projetar-se como aliança

forte em temas da agenda mundial, por mecanismos de sentido pacífi-

co a implementar políticas favoráveis à coexistência e ao desenvolvi-

mento global harmônico.

De qualquer forma, o que se deve procurar evitar, por meio de

procedimentos teóricos obtusos, é a extensão da idéia de direitos hu-

manos como simples baluarte de sustentação de um ocidentalismo

neocolonialista, patrocinado por ONGs, setores organizados, empre-

sários, agentes humanitários, organizações internacionais, a ser

trário, ampliar ao máximo a consciência de incompletude mútua por intermédio de um diálogo

que se desenrola, por assim dizer, com um pé em uma cultura e outro em outra. Nisto reside o seu

caráter diatópico” (Santos. Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multi-

cultural, 2003. p. 444).

26

“É preciso ao menos mencionar quatro variáveis importantes para esse contexto: a composi-

ção do Conselho de Segurança, que precisa se unir em torno de um objetivo único; a cultura po-

lítica dos Estados, cujos governos só se deixam mobilizar em prol de políticas ‘abnegadas’ a

curto prazo, quando têm de reagir à pressão normativa da opinião pública; a formação de regi-

mes regionais que propiciem só então alicerces efetivos à Organização Mundial; e, por fim, a in-

citação branda a um comércio coordenado em nível global, cujo ponto de partida é a percepção

dos perigos globais. São evidentes os perigos resultantes de desequilíbrios ecológicos, de assi-

metrias do bem-estar e do poder econômico, das tecnologias pesadas, do comércio de armas, do

terrorismo, da criminalidade ligada às drogas etc.” (Habermas. A inclusão do outro: estudos de

teoria política, 2002. p. 209).

27

Cf. Habermas. A constelação pós-nacional: ensaios políticos, 2001. p. 104.

28

“Os defensores de uma ‘democracia cosmopolita’ buscam três objetivos: primeiro, a criação

dos status político dos cosmopolitas [Weltbürger, cidadãos do mundo] que pertencem às Na-

ções Unidas não apenas por intermédio dos seus Estados, mas que também são representados e

por eles eleitos; em segundo lugar, a construção de uma Corte de justiça internacional com as

suas competências usuais cujos juízos seriam válidos também para os governos nacionais; e, fi-

nalmente, a ampliação do Conselho de Segurança nos termos de um Executivo capaz de ação.

Mesmo uma ONU operando fortalecida desse modo e ampliada nos seus fundamentos de legiti-

mação poderia tornar-se efetivamente ativa, no entanto, apenas nos âmbitos de competência li-

mitados de uma política reativa de segurança ou de direitos humanos bem como de uma política

ecológica preventiva” (Idem. Ibidem. p. 135).

88](https://image.slidesharecdn.com/livro-direitoshumanossculoxxi-130303174309-phpapp02/85/Livro-Direitos-Humanos-Seculo-XXI-100-320.jpg)

![Mas é claro que certas pessoas, como esse meu colega, se apegam

ao argumento da falta de justiciabilidade dos direitos humanos, pois

são ligados a grandes grupos econômicos. Isso acontece em grandes

grupos empresariais, que se opõem a qualquer tipo de concessão, uti-

lizando ainda a idéia de direitos humanos às vezes como “coisa de co-

munista” e outras vezes como ajuda a criminosos, ou outras vezes di-

zendo que é uma fantasia.

Ainda há poucos dias eu participei de uma discussão assim, na

qual um eminente colega jurista até chegou a dizer: “Vocês fizeram [e

eu nem fui constituinte, claro que atuei bastante, fiz lobbies, estive na

constituinte etc.] uma Constituição muito bonitinha, mas aquilo é

fantasia; não é prático...” É fantasia se os juristas não deixarem apli-

car; se não, é realmente fantasia. Então existe esse tipo de resistência,

e sobre isso eu quero falar um pouco.

Eu mencionei a questão da União Soviética, a queda da União So-

viética, a queda do muro de Berlim, o desmoronamento da União So-

viética em 1991. Eu próprio, através das entidades das quais partici-

po, verifiquei uma mudança no sentido de aumento da resistência aos

direitos humanos e às reivindicações por direitos humanos. E a razão

pela qual houve muita concessão durante a Guerra Fria era o medo do

“perigo comunista”. Ou seja, pensou-se: “Vou conceder alguma coi-

sa porque senão vai explodir e vou perder tudo, então é melhor dar

mais direitos trabalhistas, é melhor eu participar de uma fundação que

vai dar alguma assistência a crianças abandonadas etc.”

E aí surgiram muitas ONGs, que na verdade tinham essa inspira-

ção; é preciso dar alguma coisa para aliviar as tensões, que senão vem

uma explosão, e o perigo comunista está aí. Mas quando ocorreu o

fim da União Soviética, houve um retrocesso, e não é por acaso que aí

nasce o neoliberalismo. “Por que razão vou dar alguma coisa?”, – eu

ouvi isso de um empresário há bem poucos dias – quer dizer, “eu pago

a escola do meu filho, por que tenho de pagar a escola do filho do meu

empregado, já que dou um salário para meu empregado? Caso contrá-

rio eu estaria dando dois salários para ele, e isso não é justo”.

Usa-se muito esse tipo de argumentação, mas com uma tranqüili-

dade de quem não tem mais medo; de quem acha que o período comu-

nista acabou. Então, agora, por que fazer concessões? Já que se faziam

concessões antes contra a própria vontade, mas da forma “dou os anéis

193](https://image.slidesharecdn.com/livro-direitoshumanossculoxxi-130303174309-phpapp02/85/Livro-Direitos-Humanos-Seculo-XXI-205-320.jpg)

![Um aspecto claro dessa desconsideração é o tratamento por igual

que se dá às violações e às exclusões, como se entrassem no campo de

conhecimento e das percepções dos pobres do mesmo jeito. Há o sur-

gimento de uma cooptação do discurso dos direitos humanos e sociais

por grupos identitários de forte mobilização e agendamento político,

ou seja, grupos capazes de pressões e de obter conquistas. E isso jun-

tamente com a ideologia garantista de um direito por superar esse hia-

to entre ela e as práticas concretas das militâncias. Os horizontes jurí-

dicos possíveis dentro da democracia e do direito assim podem comu-

nicar os direitos humanos em uma melhor performance, abrindo-o à

possibilidade de ser efetivamente o conteúdo de uma cultura rights

based approach.

Bibliografia

ARENDT, Hannah. A condição humana. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense

Universitária, 2004.

BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,

2001.

_____. Em busca da política. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000.

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992.

CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Porto Alegre:

Fabris, 1988.

CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação. 28. ed. São Paulo: Cultrix, 2002.

CÁRDIA, Nancy. Direitos humanos e cidadania. In: NÚCLEO DE

ESTUDOS DA VIOLÊNCIA. Os direitos humanos no Brasil. São Pau-

lo: [s.n.], 1995.

DRAWIN, Carlos Roberto. Psicologia, subjetividade e exclusão numa pers-

pectiva dos direitos humanos. In: IV SEMINÁRIO NACIONAL DE

PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS. Anais. São Paulo: Casa do

Psicólogo, 2004. p. 43-57.

DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípios. São Paulo: Martins Fon-

tes, 2001.

FARIAS NETO, Pedro Sabino de. Gestão efetiva e integrada de políticas

públicas. Fundamentos e perspectivas para o desenvolvimento sustentá-

vel. João Pessoa: Idéia, 2004.

GIDDENS, Anthony. Política, sociologia e teoria social. Encontros com o

pensamento social clássico e contemporâneo. São Paulo: Unesp, 1998.

295](https://image.slidesharecdn.com/livro-direitoshumanossculoxxi-130303174309-phpapp02/85/Livro-Direitos-Humanos-Seculo-XXI-307-320.jpg)

![VI.3. O projeto moderno e a crise da razão:

que justiça?

Wilson Levy*

Resumo: A proposta do presente texto é apresentar uma reflexão

interdisciplinar sobre a crise do projeto filosófico da modernidade.

Assenta seus fundamentos em referenciais da chamada pós-mo-

dernidade, como, por exemplo, Gilles Lipovetsky e Boaventura de

Sousa Santos, e na crítica de autores como Sérgio Paulo Rouanet e

Max Horkheimer. O objetivo é discutir de que forma a crise da razão,

inserida na crise da modernidade, compreende uma influência à crise

da justiça. A metodologia consistirá na análise de textos e fragmentos

dos referidos autores. Espera-se, como resultado, apontar os elemen-

tos da crise da modernidade que estão presentes na crise do que se en-

tende por justiça.

“Talvez a mais grave e imperdoável [confusão] é a incapacidade de se

distinguir, no discurso sobre os intelectuais, o plano do ser do plano do dever

ser, a postura descritiva da postura prescritiva, o momento da análise do mo-

mento da proposta (...). A passagem de um plano a outro ocorre muitas vezes

de modo inconsciente, tanto que o juízo negativo sobre a inteira categoria

depende unicamente da constatação de que, de fato, os intelectuais de quem

* Graduando em Direito pela PUC-Campinas, membro do grupo de pesquisa CNPq “Ética e Justi-

ça”, ao qual se vincula esta pesquisa, bolsista de iniciação científica do Pibic-CNPq, sob a orienta-

ção do professor Dr. Luiz Paulo Rouanet. O grupo se vincula ao Programa de Mestrado em Filoso-

fia da PUC-Campinas. Associado da ANDHEP (Associação Nacional de Direitos Humanos, Pes-

quisa e Pós-graduação) e da ABEDi (Associação Brasileira de Ensino do Direito).

344](https://image.slidesharecdn.com/livro-direitoshumanossculoxxi-130303174309-phpapp02/85/Livro-Direitos-Humanos-Seculo-XXI-356-320.jpg)

![Falar em liberdade, igualdade e fraternidade nesse tipo de cenário

é um luxo insidioso; é a visão de quem está contemplando, do lado de

fora, uma foto de Sebastião Salgado sobre as intermináveis crises de

fome na África. De forma muito oportuna pontua o filósofo Sérgio

Paulo Rouanet:

“A autonomia política é negada por ditaduras ou transformada numa

coreografia eleitoral encenada de quatro em quatro anos. A autonomia eco-

nômica é uma mentira sádica para os três terços do gênero humano que vi-

vem em condições de pobreza absoluta.”18

Não é possível, portanto, oferecer uma solução para o problema

da desigualdade social da forma obtusa na qual nossos legisladores se

entregam a um processo contínuo de frenesi legislativo. Essa é uma

das moléstias da estrutura de poder do Estado brasileiro contemporâ-

neo, e de modo objetivo de um sem-número de nações, e está ligada

diretamente às promessas não cumpridas da modernidade. É a consta-

tação de que as grandes codificações legais são resultado de uma épo-

ca e de interesses, e não resolvem, automaticamente, os problemas

que tratam de forma abstrata.

Discute Lênio Streck, sobre os reflexos dessa opção paradigmáti-

ca no direito:

“A crise do modelo (modo de produção do direito) se instala justamente

porque a dogmática jurídica, em plena sociedade transmoderna [nota: per-

cebe-se outro termo para designar uma pós-modernidade] e repleta de con-

flitos transindividuais, continua trabalhando com a perspectiva de um direi-

to cunhado para enfrentar conflitos interindividuais, bem nítidos em nossos

Códigos (Civil, Comercial, Penal, Processual Penal e Processual Civil etc.).

Esta é a crise de modelo (ou de modo de produção) de direito, dominante nas

práticas jurídicas de nossos tribunais, fóruns e na doutrina.”19

18

Rouanet, Sérgio Paulo. O mal-estar da modernidade. p. 10.

19

Streck, Lenio. Hermenêutica jurídica e(m) crise. p. 36. No mesmo caminho, refletindo sobre

o multiculturalismo, coloca Boaventura de Sousa Santos: “A sobrevivência do multiculturalis-

mo em um mundo no qual o Estado reconhece, protege e pretende transformar todos os direitos

em individuais é quase impossível. De fato, a construção do Estado contemporâneo e de seu di-

reito foi marcada pelo individualismo jurídico ou pela transformação de um todo titular de

direito em um indivíduo. Assim foi feito com as empresas, as sociedades e com o próprio Estado;

criou-se a ficção de que cada um deles era pessoa, chamada de jurídica ou moral, individual”

(Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural. p. 73).

359](https://image.slidesharecdn.com/livro-direitoshumanossculoxxi-130303174309-phpapp02/85/Livro-Direitos-Humanos-Seculo-XXI-371-320.jpg)

![projetos sociais implantados no País, como doação de cestas básicas com

produtos alimentícios, que foram distribuídas até 2001, e distribuição de

recursos financeiros diretamente à população carente através de progra-

mas como Bolsa Escola, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil,

Vale Gás, que vigoraram durante o Governo do presidente Fernando

Henrique Cardoso, além do Programa Comunidade Solidária.19

No Governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva esses pro-

gramas foram unificados em 2003 pelo programa Bolsa Família, que,

segundo dados de janeiro de 2006, beneficiava cerca de 8.644.202 fa-

mílias.20 É inegável o alcance social desses programas, possibilitando

autodesenvolvimento; o direcionamento dos projetos para as áreas geográficas e setores mais

pobres da população; a parceria entre múltiplos atores, públicos e privados, como estratégia

para ampliar os recursos investidos na área social; a descentralização e participação da

comunidade como condição para uma maior eficiência e sustentabilidade das ações; o

monitoramento e avaliação para medir custos e resultados bem como facilitar a replicação dos

programas em larga escala.

Os principais programas de âmbito nacional desenvolvidos pela Comunidade Solidária são:

Alfabetização Solidária, que já alfabetizou mais de 2 milhões e meio de jovens nos Municípios

mais pobres do País; Capacitação Solidária, que treinou mais de 100 mil jovens para o mercado

de trabalho nas grandes regiões metropolitanas; Universidade Solidária, que mobilizou

estudantes e professores universitários para ações de desenvolvimento social em nível local;

Artesanato Solidário, de estímulo à organização de mulheres artesãs em cooperativas de

produção; Programa Voluntários de valorização do voluntariado como expressão de uma ética

de solidariedade e participação cidadã.

Disponível em: <http://www.portaldovoluntario.org.br/site/pagina.php?idconteudo=474>.

Acesso em: out. 2006; <http://www.planalto.gov.br/publi_04/COLECAO/COMUNI.HTM>.

Acesso em: out. 2006.

19

O Programa Bolsa Família transfere aos beneficiários um valor fixo de R$ 50,00 para famílias

com renda mensal de até R$ 50,00 por pessoa, tenham elas prole ou não. Além desse valor fixo,

as que têm filhos entre 0 e 15 anos terão um benefício variável, de R$ 15,00 por criança, sendo

computado o limite máximo de três filhos. Desse modo, somando-se os benefícios existentes, o

Bolsa Família distribui o montante máximo de até R$ 95,00 por família. Para aquelas com renda

per capita mensal superior a R$ 50,00 e menor ou igual a R$ 100,00 por indivíduo, o Bolsa

Família deposita mensalmente o benefício variável de R$ 15,00 por filho com idade de 0 a 15

anos até o limite de três benefícios. Fontes governamentais estimam que, em novembro de

2005, o Programa Bolsa Família transferia em média R$ 65,00 por família. Em janeiro de 2006

o programa beneficiava 8.644.202 famílias. In: Zimmermann, Clóvis Roberto. Os programas

sociais sob a ótica dos direitos humanos: o caso Bolsa Família do governo Lula no Brasil.

Revista Internacional de Direitos Humanos, São Paulo: Rede Universitária de Direitos

Humanos, ano 3, n. 4, p. 158, 2006 [edição em português].

20

Pobreza cai mais no Brasil que na América Latina, mas saneamento ainda é problema: estu-

do divulgado pela Cepal aponta que na maioria dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio o

país avança em ritmo igual ou superior ao da região. Disponível em: <www.pnud.org.br>.

Acesso em: set. 2006.

379](https://image.slidesharecdn.com/livro-direitoshumanossculoxxi-130303174309-phpapp02/85/Livro-Direitos-Humanos-Seculo-XXI-391-320.jpg)

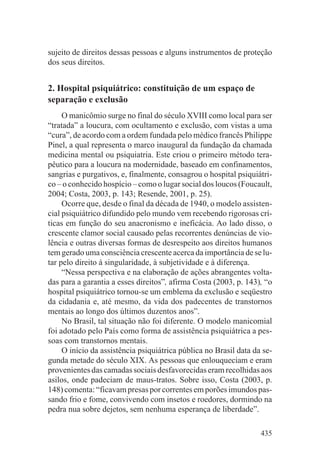

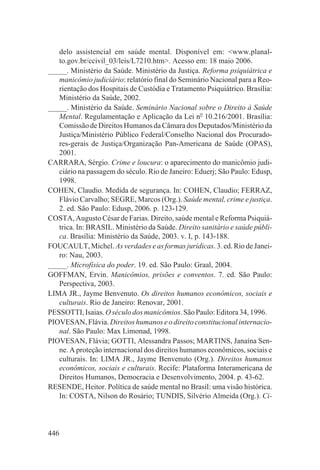

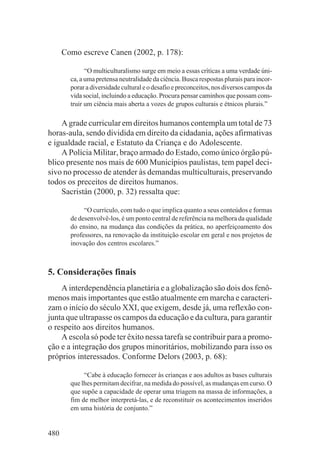

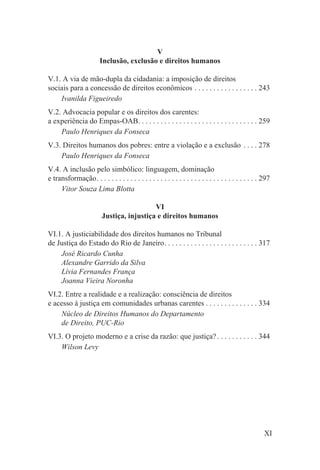

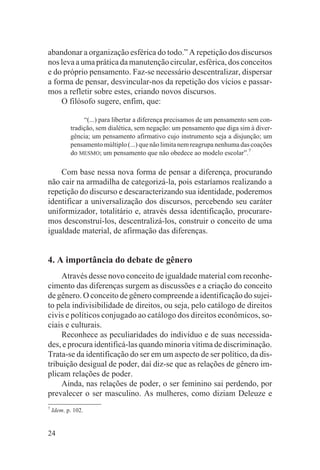

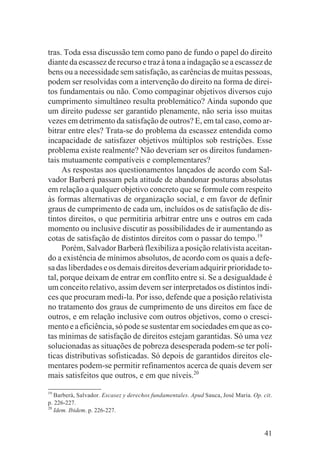

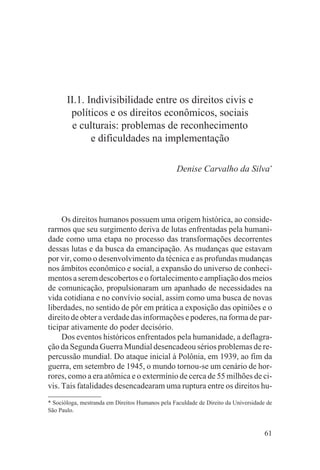

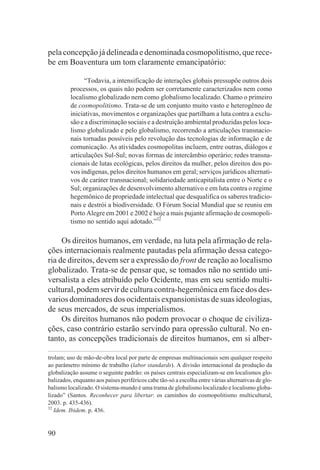

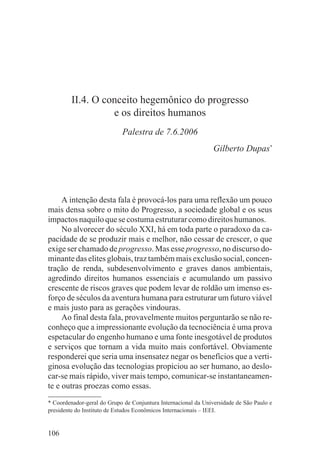

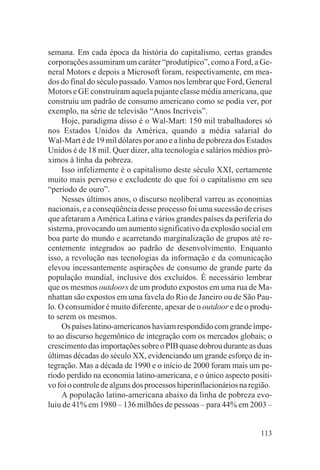

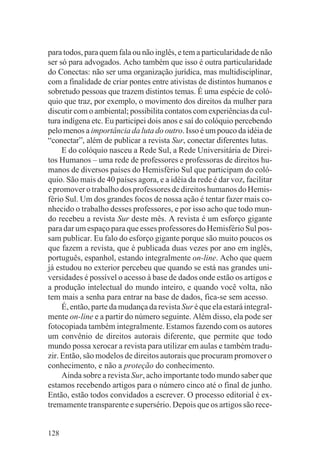

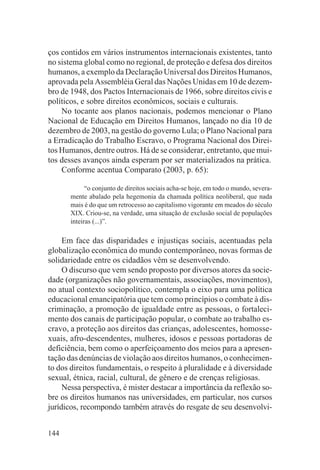

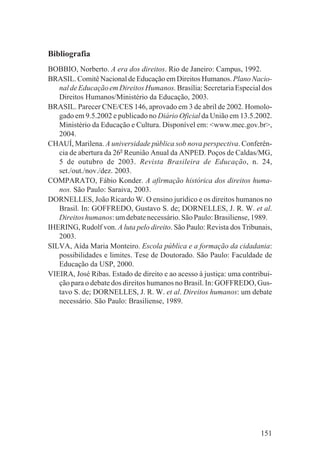

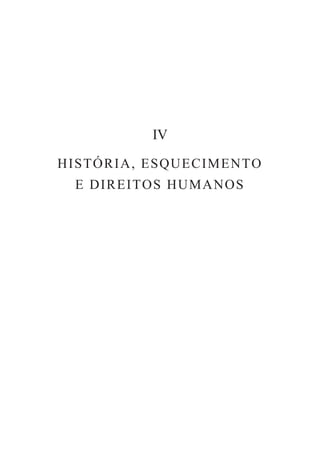

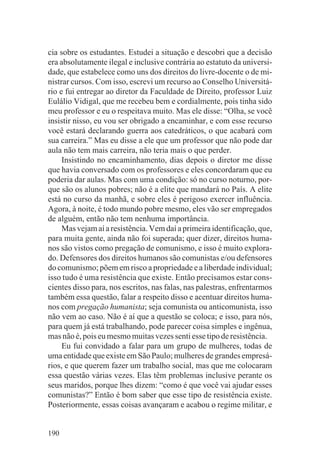

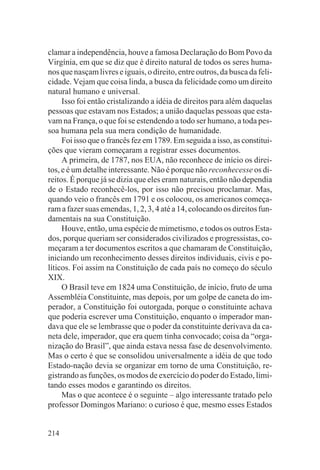

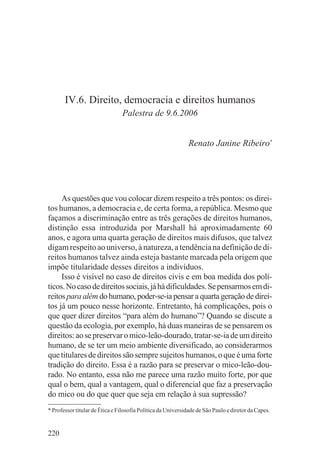

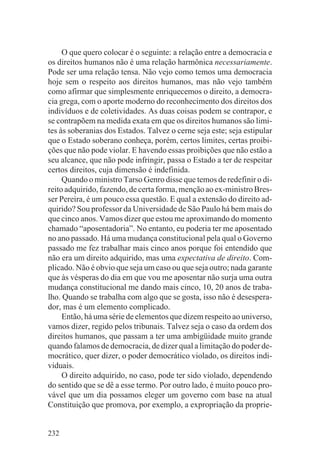

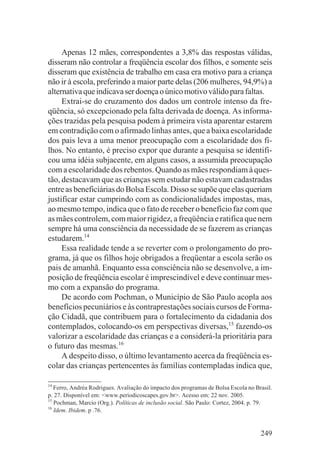

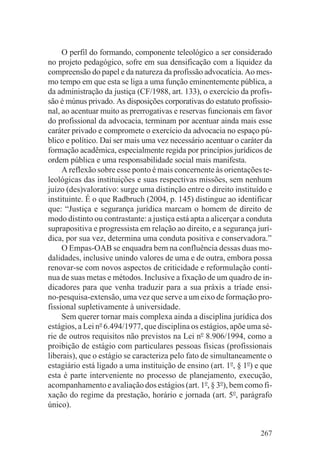

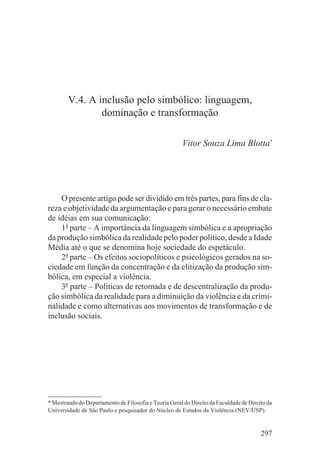

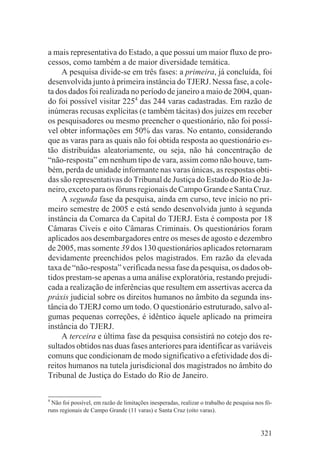

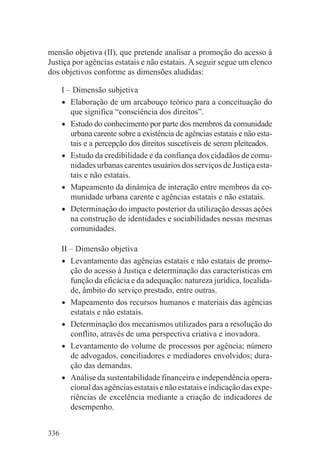

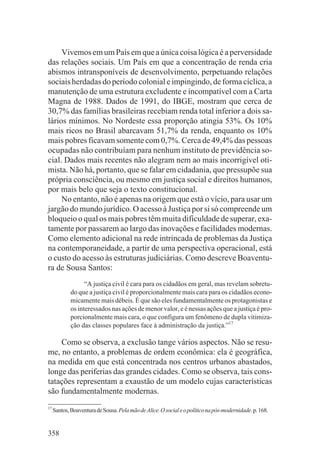

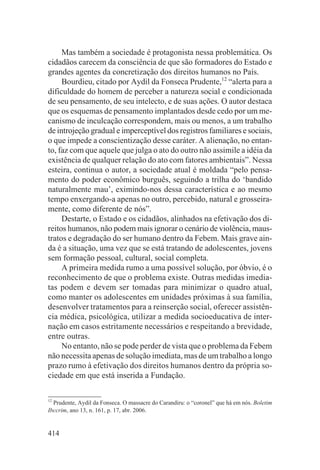

![Caracteri- Guardas subalternos e (1971) “(...) ao ser preso em São

zação dos desinformados sobre o processo, Paulo, pela Oban/SP, foram

encarrega- apenas cumprindo um mandato. recolhidos objetos seus, entre os

dos pela Eles não apresentam nenhum quais um rádio, um relógio de

detenção documento por escrito, nem pulso e um despertador, uma

estão vestidos com algum tipo mala com objetos de uso pessoal

de farda que os identifique. São e Cr$ 200,00 em dinheiro, sendo

pessoas corruptíveis e capazes que, dessa quantia, foi entregue

de pequenas infrações: ao interrogado Cr$ 50,00 (sic)

apropriam-se do café-da-manhã (...)”.15

do detido e buscam obter as (1973) “(...) a depoente

roupas de baixo de Josef K. por estranhou a maneira pela [qual

meio de ameaças veladas. foi] feita a sua detenção, altas

horas da noite, por três

indivíduos de aspecto marginal,

sem nenhum mandado judicial

(...)”.16

Caracteri- Josef K. argumenta em inúmeras Entre 1964 e 1979:

zação do ocasiões no romance que é aproximadamente 88% dos

detido inocente. O detido possui condenados do sexo masculino e

endereço fixo, tem 30 anos, é 12% do sexo feminino; 38,9%

funcionário de um banco, e com idade igual ou inferior a 25

pode, em suma, ser considerado anos; maioria mora em capitais;

uma pessoa de bem. predominantemente da classe

média (mais da metade havia

atingido a universidade); a

maioria dos detidos militava em

organizações partidárias

proibidas, participação em ações

violentas e alguns foram detidos

por manifestações artísticas

condenadas pelo regime.

Finalmente, em 84% dos casos

levantados pelo projeto Brasil

Nunca Mais, nenhum juiz foi

comunicado sobre a prisão

efetuada.17

15

Idem. Ibidem. p. 81.

16

Idem. Ibidem. p. 77.

17

Cf. Idem. Ibidem. p. 87.

395](https://image.slidesharecdn.com/livro-direitoshumanossculoxxi-130303174309-phpapp02/85/Livro-Direitos-Humanos-Seculo-XXI-407-320.jpg)

![vessado por ecos de torturas, violências e murmúrios que nos subter-

râneos de delegacias, nas periferias ermas e nas casas afastadas dos

centros urbanos iam sendo orquestrados e silenciados por fiéis agen-

tes contratados do regime ditatorial brasileiro.

Concluindo, pode-se afirmar que de tal forma deu-se uma apro-

priação da obra kafkiana entre intelectuais brasileiros que Josef K. vai

encontrar paralelos com o poema José de Carlos Drummond de

Andrade: dois Josés que se encontram em uma mesma terra, mas que

vêm de universos diferentes, são associados e formam o personagem

brasileiro. Aos dois, tornados um por conta do prenome, poder-se-ia

fazer a mesma pergunta: E agora, José? Uns tantos outros Josés, re-

gistrados e batizados com outros nomes ou tornados Severinos nos

sertões de João Cabral de Mello, foram encontrar paralelos entre suas

vidas e a vida do personagem kafkiano Josef K. E isso é de tal forma

verdade que a imprensa vai abrasileirar o Josef kafkiano, colocando-o

ao lado dos Josés estropiados do sistema. Claro que as notas na im-

prensa brasileira eram tímidas durante os anos de chumbo da ditadura

civil-militar (que limito entre os anos 1969 e 1976) e evidentes duran-

te os anos de abertura democrática. O fundamental é que foi em cima

do personagem literário descrito nas páginas de Franz Kafka que

aquilo que permanecia inominado encontrou uma definição clara: si-

tuação kafkiana.

Bibliografia

ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO. Brasil: nunca mais. Petrópolis: Vo-

zes, 1985. p. 118-124.

BICUDO, Hélio Pereira. Violência: o Brasil cruel e sem maquiagem. São

Paulo: Moderna, 1994. p. 32-33.

CANDIDO, Antonio. A verdade da repressão. In: Teresina etc. Rio de Janei-

ro: Paz e Terra, 1980. [O texto reproduzido neste livro havia sido publi-

cado em Opinião. 11:15-22, 1972.]

CARPEAUX, Otto Maria. Alceu Amoroso Lima. Rio de Janeiro: Graal,

1978.

KAFKA, Franz. Der Proceß – Roman (in der Fassung der Handschrift).

Frankfurt am Main: S. Fischer, 1990.

407](https://image.slidesharecdn.com/livro-direitoshumanossculoxxi-130303174309-phpapp02/85/Livro-Direitos-Humanos-Seculo-XXI-419-320.jpg)

![_____. O processo. Prefácio e tradução Torrieri Guimarães. São Paulo: Li-

vraria Exposição do Livro, 1964.

MARTINS FILHO, João Roberto. A memória militar sobre a tortura. In:

TELES, Janaína (Org.). Mortos e desaparecidos políticos: reparação ou

impunidade?. São Paulo: Humanitas/FFLCH/USP, 2001. p. 110.

NEHRING, Marta. Carta aos torturados. In: TELES, Janaína (Org.). Mortos

e desaparecidos políticos: reparação ou impunidade?. São Paulo: Hu-

manitas/FFLCH/USP, 2001. p. 126.

SANTOS, Maria Célia Ribeiro. Recepção de Kafka em São Paulo: corpus e

primeiras interpretações. Parte I – Processo Fapesp: 97/05934-7, 1998.

[Mimeo: Relatório Final de Iniciação Científica, Orientadora: Dra. Ce-

leste H. M. Ribeiro de Sousa.]

STACH, Reiner. “Das Gericht will nichts von Dir...” – Über Kafkas Roman

Der Proceß. In: KAFKA, Franz. Der Proceß – Roman (in der Fassung

der Handschrift). Frankfurt am Main: S. Fischer, 1990. p. 287-296.

STEPHANOU, Alexandre Ayub. Censura no regime militar e militarização

das artes. Porto Alegre: Edipucrs, 2001. p. 272-273. Coleção “História –

44”. [O texto de Carpeaux foi publicado em 1966, conforme nota de ro-

dapé da p. 272.]

Jornais consultados

Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo.

408](https://image.slidesharecdn.com/livro-direitoshumanossculoxxi-130303174309-phpapp02/85/Livro-Direitos-Humanos-Seculo-XXI-420-320.jpg)

![não se desvincularam do conceito ultrapassado de cidadania, como a

mera “existência de direitos políticos completos e iguais”.15

O exercício da cidadania nos dias de hoje deve ser em busca da

concretização dos direitos fundamentais previstos na Constituição

Federal, transformando a realidade para que seres humanos não pas-

sem fome, tenham acesso à educação, saúde, saneamento básico, ou

seja, tenham um mínimo de condições de sobrevivência e dignidade.

O que não se pode conceber é que “o princípio da dignidade da

pessoa humana, em toda a sua inteireza, [tenha sido] levado, em cer-

tas situações, para ‘local incerto e não sabido’”.16 A modificação da

atual situação da Febem é uma forma de fazer valer esse exercício de

cidadania e efetivar o princípio constitucional da dignidade da pessoa

humana, em uma verdadeira concretização dos direitos humanos.

Bibliografia

AGÊNCIA DE INFORMAÇÃO FREI TITO PARA A AMÉRICA LA-

TIN A – ADITAL. Ato contra a Febem . D i s poní vel em :

<http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=PT&cod=22085>.

Acesso em: 19 abr. 2006.

BITTAR, Eduardo C. B. Ética, educação, cidadania e direitos humanos: es-

tudos filosóficos entre cosmopolitismo e responsabilidade social. São

Paulo: Manole, 2004.

_____. O terrorismo urbano: violência e desordem social. Folha de S. Paulo,

20 maio 2006.

CENTRO DE JUSTIÇA GLOBAL et al. Destruindo o futuro – tortura na

Febem. Disponível em: <http://www.dhnet.org.br/direitos/militan-

tes/cavallaro/febemglobal.html>. Acesso em: 13 maio 2006.

COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos huma-

nos. São Paulo: Saraiva, 2005.

FRASSETTO, Flávio A. et al. O ECA, o Judiciário e as medidas socioeduca-

tivas. Boletim IBCCRIM, ano 13, n. 155, out. 2005.

15

Bittar, Eduardo C. B. Ética, educação, cidadania e direitos humanos: estudos filosóficos

entre cosmopolitismo e responsabilidade social. São Paulo: Manole, 2004. p. 12.

16

Rabelo, Francis de Oliveira. A coragem de transgredir a lei em busca do princípio da

dignidade da pessoa humana – um grito do Judiciário mineiro. Boletim Ibccrim, ano 13, n. 157,

p. 2, dez. 2005.

416](https://image.slidesharecdn.com/livro-direitoshumanossculoxxi-130303174309-phpapp02/85/Livro-Direitos-Humanos-Seculo-XXI-428-320.jpg)

![simples casas residenciais, vigilantes nas ruas pagos pelos morado-

res. Isso, que há alguns anos era exclusivo de alguns bairros ricos em

cidades como o Rio de Janeiro, é hoje um fenômeno que pode ser en-

contrado em qualquer bairro de classe média da cidade do Recife.

Mas não só: nos bairros populares e periferias, não é raro nos defron-

tarmos com pequenos estabelecimentos comerciais, quando não sim-

ples biroscas, que se assemelham a verdadeiras jaulas: os comercian-

tes, do lado de dentro, atendem os fregueses através de grades!

Não tem inteira razão, assim, o jornalista Mino Carta, ao criticar a

nossa “elite [que] ergue muralhas em torno das suas vivendas” (Carta

Capital, 15.6.2005, p. 20). Que ela está entrincheirada faz tempo é

uma verdade sabida e que de certa forma apascenta o nosso senso crí-

tico e a nossa boa consciência. Mas a verdade é que esse comporta-

mento autodefensivo espraia-se por toda a sociedade, chegando até os

seus estratos mais humildes. Afinal, os pobres são também normais! –

e, igual aos ricos, costumam agir racionalmente... Permitindo-me a

intromissão de uma nota pessoal, adianto que eu mesmo, todos os me-

ses, contribuo com 15 reais para uma cota feita no meu prédio a fim de

pagarmos alguns rapazes musculosos que ficam na esquina da rua

onde moro com um vistoso colete onde está escrito em letras bem vi-

síveis: “Segurança”! Sinto-me seguro? Mais ou menos...

3. É tendo em vista essa realidade – em que a violência ou sua

ameaça parece ter-se integrado na vida cotidiana de todo mundo – que

gostaria de explorar como hipótese de trabalho a perspectiva de que,

outra vez sem nenhum rompante retórico, estamos diante de um ver-

dadeiro problema civilizacional. Isso dito, é tempo de juntar o que foi

exposto a alguns elementos teóricos a fim de estabelecer mais clara-

mente o cerne de minhas reflexões. Não se trata, esclareço logo, de pro-

por, em uma fórmula mágica, a solução para o problema da violência no

Brasil, ainda que um de seus pressupostos seja o de que a violência bra-

sileira, como outras experiências históricas demonstram ser possível,

possa um dia ser conduzida a níveis, por assim dizer, “normais”, para

falar como Durkheim. Trata-se, antes, de trazer ao campo de discus-

são um approach não muito simpático entre nós. O que quero dizer

com isso?

Antes de tentar entabular uma resposta, gostaria de lembrar –

mesmo se toda analogia é, por princípio, “imperfeita” – que já houve

425](https://image.slidesharecdn.com/livro-direitoshumanossculoxxi-130303174309-phpapp02/85/Livro-Direitos-Humanos-Seculo-XXI-437-320.jpg)