Este documento apresenta o Código de Direito Canônico promulgado pelo Papa João Paulo II em 25 de janeiro de 1983. Apresenta brevemente a história da revisão do Código iniciada pelo Papa João XXIII em 1959 e conduzida de forma colegial. O novo Código reflete o espírito do Concílio Vaticano II e estabelece normas para assegurar a ordem na Igreja e vida dos fiéis baseado na tradição bíblica e revelação divina.

![XI

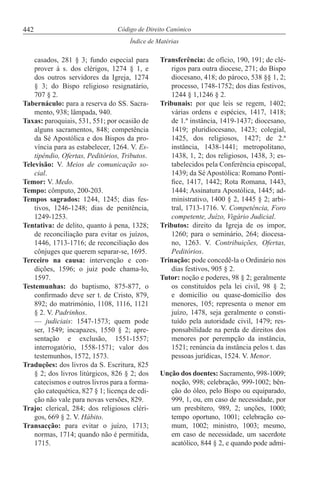

CONGREGAÇÃO PARAA DOUTRINA DA FÉ

DOCUMENTOS DO MAGISTÉRIO

SOBRE A «PROFESSIO FIDEI»

PREFÁCIO

A presente publicação contém três documentos concernentes à Nova fórmula

da «Profissão de Fé»:

– O texto da «Profissão de Fé» e do «Juramento de fidelidade ao assumir um

ofício a exercer em nome da Igreja», que foi publicado pela Congregação para a

Doutrina da Fé no dia 9 de Janeiro de 1989 (AAS 81 [1989] 104-106).

– O texto da Carta Apostólica na forma de Motu proprio «Ad tuendam fidem»,

de João Paulo II, publicada em «L’Osservatore Romano», de 30 de Junho – 1 de

Julho de 1998, com o qual são inseridas algumas normas no Código de Direito

Canónico e no Código dos Cânones das Igrejas orientais, com o fim de adequar

a normativa e as sanções canónicas ao que foi estabelecido e prescrito pela citada

Fórmula da «Profissão de Fé», especialmente em relação ao dever de aderir às

várias propostas do Magistério da Igreja de modo definitivo.

– O texto da Nota doutrinal ilustrativa da fórmula conclusiva da Profissão de Fé,

publicada pela Congregação para a Doutrina da Fé e reportada no «L’Osservatore

Romano» do dia 30 de Junho – 1 de Julho de 1998, com a finalidade de explicar

o significado e o valor doutrinal dos três parágrafos conclusivos que se referiam à

qualificação teológica das doutrinas e do tipo de assentimento pedido aos fiéis.](https://image.slidesharecdn.com/codex-iuris-canonicipo-131007212926-phpapp02/85/Codex-iuris-canonici-po-396-320.jpg)