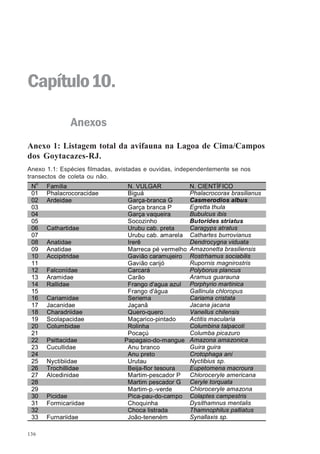

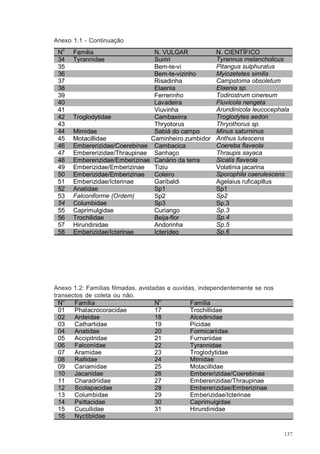

O documento discute a necessidade de proteger a Lagoa de Cima e seu entorno, incluindo matas, rios e áreas úmidas. Ele sugere ações como fiscalizar atividades predatórias, incentivar o reflorestamento com espécies nativas, recuperar áreas alagadas e melhorar a qualidade da água. Também enfatiza a importância de educar a comunidade local sobre a preservação ambiental e desenvolver atividades sustentáveis como pesca esportiva.