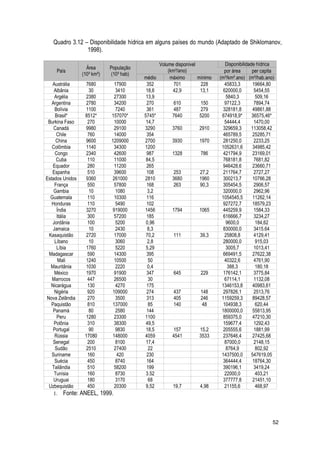

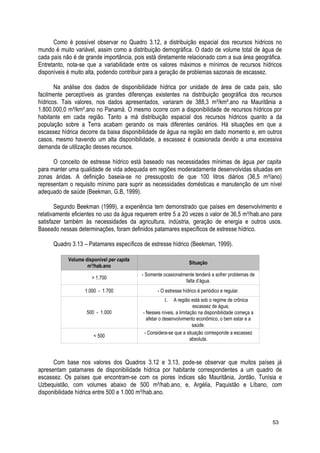

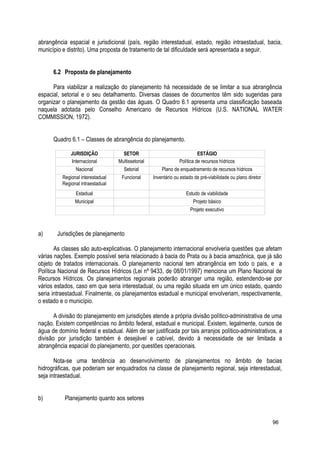

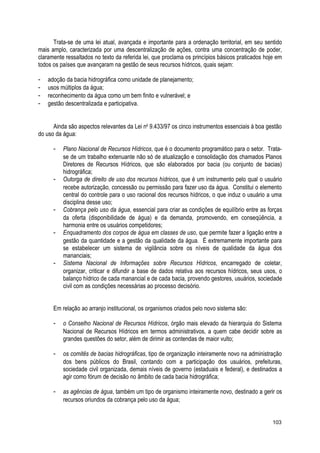

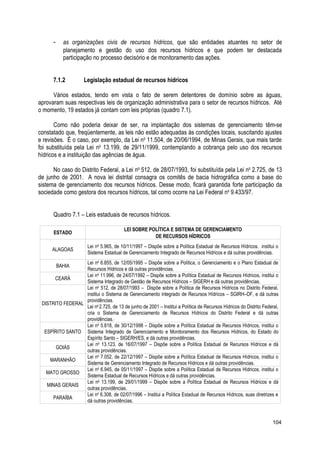

Este documento apresenta uma introdução ao gerenciamento de recursos hídricos no Brasil, discutindo conceitos, organização institucional e aspectos operacionais. É dividido em 8 seções que tratam de tópicos como meio ambiente, recursos hídricos, princípios e evolução da gestão de águas, planejamento, legislação e experiências brasileiras. Tem como objetivo fornecer um panorama geral sobre a questão e diretrizes para a preservação e uso racional da água.