O OLHAR E A DOR DO OUTRO FINAL ISABELLA-2

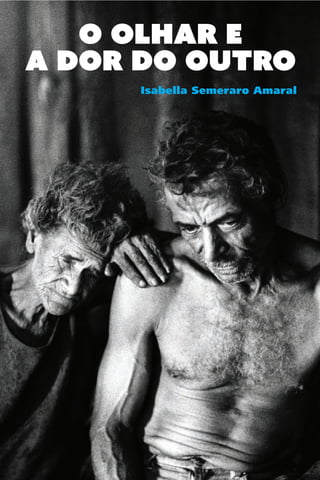

- 1. Isabella Semeraro Amaral O OLHAR E A DOR DO OUTRO

- 2. O OLHAR E A DOR DO OUTRO Uma análise do uso de imagens de conteúdo violento em coberturas jornalísticas Isabella Semeraro Amaral RA00114546 Trabalho de Conclusão de Curso Departamento de Jornalismo da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes Pontifícia Universidade Católica de São Paulo Orientação: Prof. Dr. Silvio Roberto Mieli Banca examinadora: ________________________________________ ________________________________________ Projeto Gráfico: Jorge Amaral - Revisão: Fabiana Guedes São Paulo, Novembro de 2015

- 3. ÍNDICE Introdução ………..................................................................... 09 A imagem como ponte entre o real e o imaginário …….............17 O papel da imagem na construção de nossa identidade como sociedade violenta ….......................................25 Se sangra, vira lead …............................................................... 33 A dor que não queremos ver …..................................................41 A denúncia …............................................................................63 Empatia …................................................................................ 71 Referências …............................................................................81

- 4. “Mais tarde naquela mesma noite Eu segurei um atlas no meu colo Passei os dedos pelo mundo todo E suspirei Onde dói? Ele respondeu Em todos os lugares Em todos os lugares Em todos os lugares.” Warsan Shire “Escuridão não pode espantar escuridão; só a luz consegue fazer isso. Ódio não pode espantar ódio; só o amor consegue fazer isso.” Martin Luther King Jr.

- 5. INTRODUÇÃO

- 6. Cláudia Silva Ferreira foi assassinada em 16 de março de 2014 pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ela saiu de casa, no Mor- ro da Congonha, Zona Norte, para comprar pão, virou a esquina e levou dois tiros. Os policiais jogaram seu corpo no porta-malas da viatura – já que o banco traseiro estava ocupado com fuzis – sob o pressuposto de levá-la ao hospital, mas no meio do caminho o compartimento se abriu e Cláudia ficou pendurada pelos trapos de sua camiseta. Seu corpo foi arrastado pelo asfalto por 350 metros. Depois de muitos alertas, os policiais pararam, recolocaram o corpo no porta-malas e seguiram viagem. Ela chegou ao hospital sem vida. O caso foi filmado por um cinegrafista amador e ganhou a internet em poucas horas. A imagem mostrava algo tão absurdo e tão impensável, que era compartilhada nas redes sociais e mostra- da nos telejornais à exaustão como uma curiosidade. O vídeo servia para entreter, não informar. No dia seguinte, Cláudia havia se tor- nado a “mulher arrastada” para toda a imprensa brasileira. Todas as chamadas do Jornal Nacional, da Rede Globo, sobre o caso, por exemplo, falam da “mulher arrastada [no Rio de Janeiro ou por PMs no Rio]”. Seu nome só foi lembrado no corpo da matéria e serve como um sinônimo para o repórter que já esgotou o uso da palavra vítima. Prova disso é a substituição de todos esses termos por “auxiliar de serviços gerais”. Era como se apenas duas carac- terísticas definissem Cláudia: sua profissão e as condições que le- varam à sua morte. A história de seu assassinato brutal vinha sempre acompanha- da do vídeo que mostra a viatura trafegando pela avenida movi- mentada com o porta-malas aberto e Cláudia sendo arrastada por trás, pendurada pelo pouco que restava de sua roupa. Como de praxe, a edição do vídeo destacava o corpo e tirava de foco o resto do quadro. A gravação era mostrada todas as vezes que o caso pre- cisava ser rememorado. Ou seja, em todas as notas cobertas (nota lida pelo apresentador do telejornal cujo texto é ilustrado com ima- gens), VTs e reportagens especiais sobre o assunto, víamos Cláudia 11

- 7. sendo arrastada pela viatura. A imagem servia de cobertura mesmo quando o off (texto lido pelo repórter enquanto ele não aparece na tela) não dizia respeito à situação em si, como uma espécie de muleta para tapar buracos e prender a atenção do espectador. O que talvez tenha começado como uma denúncia da ação violenta e do despreparo da PM carioca, se tornou um show de hor- Este trabalho foi inspirado pela história do assassinato de Cláudia da Silva Ferreira e sua repercussão brutal e desumana. Além de uma análise do uso de imagens de conteúdo violento em coberturas jornalística, suas potencialidades e consequências, tenho como objetivo investigar formas alternativas de represen- tação da violência e, assim, apontar para uma maneira de lidar com essas situações de forma respeitosa e humana. rores quando os telejornais passaram a divulgar o vídeo repetidas vezes. O impacto da violência parecia se sobrepor à própria história de vida de Cláudia. Que ela criava quatro filhos e mais quatro so- brinhos não interessava. Que ela passou a vida toda em Madureira, nasceu ali e cresceu ali, não interessava. Que ela tinha 38 anos de idade não interessava. Que seu apelido era Cacau não interessava. Não era importante nem mesmo saber se os PMs responsáveis pela sua morte seriam punidos. Pela cobertura do caso, ficava a sen- sação de que a única coisa importante era sua morte espetacular. No texto Uma ideologia perversa1 , a filósofa Marilena Chauí apresenta quatro definições de violência. A primeira delas: “tudo o que age usando a força para ir contra a natureza de algum ser (é desnaturar)”. A repetição descomedida do vídeo de Cláudia da Silva Ferreira sendo arrastada pela PM do Rio a tirou da condição de mulher, mãe, trabalhadora, enfim, de humana, para colocá-la na condição de objeto. Neste caso, a imagem de conteúdo violento serviu para desumanizar o sujeito retratado. 12 13

- 8. Cláudia sofreu, portanto, duas violências. A primeira, institucional, causada pela relação que a Polícia Militar tem com a população pobre e periférica que ela deveria proteger. Uma relação que os colocam como inimigos, que faz com que Cláudia seja encarada como uma ameaça só por ter saído de casa e que autoriza – e até encoraja – assassinatos. Dados do Mapa da Violência2 de 2015 apontam que mulheres negras são as maiores vítimas de assassinatos no Brasil . Ao longo deste trabalho entenderemos de que forma o policial militar também é vítima de um sistema que perpetua o horror. A segunda violência sofrida por Cláudia é social e está di- retamente ligada à hipervisibilidade de seu assassinato. Ela se deu através de sua redução à condição de vítima – reforçada a todo o momento pela imprensa. Na semana do assassinato, o Jornal Na- cional repercutiu o caso em notas cobertas quase todas as noites. No domingo, o programa Fantástico da Rede Globo exibiu uma reportagem especial de oito minutos sobre o caso. Como se para contrabalancear o processo de desumanização realizado pelo JN durante a semana, o programa trata Cláudia pelo nome, vai à sua casa e conversa com sua família. Mas, mesmo aqui, o vídeo de seu corpo sendo arrastado pela viatura é utilizado para cobrir offs que tratam de outro assunto. Outro programa que foi a fundo na cobertura do caso Cláudia foi o Brasil Urgente, da Rede Bandeirantes. O apresentador José Luiz Datena inclusive conduziu uma entrevista com Alexandre, marido de Cláudia, dois dias depois do ocorrido. Enquanto no GC (texto que aparece na tela para identificar o assunto que está sendo tratado) se lia “Violência Extrema – marido de mulher arrastada por viatura fala ao vivo” e Alexandre esperava para começar a en- trevista o apresentador, aos berros, comentava: “imagina o marido vendo a mulher toda arrebentada, furada de bala e ainda por cima arrastada”. Assim que a entrevista começa, as imagens do estú- dio e da entrevista dão lugar ao vídeo. O programa policial obteve uma vantagem sobre os outros telejornais: além das imagens que mostram a cena do ponto de vista do motorista que estava atrás da viatura, eles conseguiram com exclusividade imagens de uma câmera aérea. Diante do tratamento dado a Cláudia pela PM e pela impren- sa, a jornalista Juliana de Faria, criadora do blog feminista Think Olga, lançou a campanha 100x Cláudia. “Minha vontade é devolver aquilo que a brutalidade da Polícia Militar tentou tirar da Cláudia: sua hu- manidade”, explica3 . A ação era um convite a quem quisesse home- nageá-la através da arte. O blog recebeu mais de 200 contribuições entre desenhos, textos e poemas. As homenagens falam de tudo: algu- mas lembram que Claudia saiu de casa para comprar pão, outras citam suas qualidades, grande parte clama por justiça e respeito e existem até aquelas que relembram que Cláudia era uma mulher negra e moradora da periferia – vítima do machismo e do racismo brasileiros, da sorte no morro e da Polícia Militar. A força que essas artistas fizeram para mudar a forma como Cláudia será lembrada é uma das guias deste trabalho. Pretendo refletir sobre a natureza das imagens violentas, os limites da denún- cia, as consequências da espetacularização e, quem sabe, buscar alternativas que retratem a violência com mais ternura. 14 15

- 9. CAPÍTULO 1 A imagem como ponte entre o real e o imaginário

- 10. Não há dúvidas de que vivemos em um mundo que se faz conhecer por meio de interpretações, meios de comunicação de massa e imagens. Dessa forma, não é possível refletir sobre as imagens que produzimos e consumimos sem pensar em sua relação direta com seu ambiente e as características que defi- nem o humano. Para a Professora Ivana Bentes4 , “Imagens estão na base de uma mutação antropológica em que experimenta- mos uma espécie de metanarrativa sobre nós mesmos”. É uma via de mão dupla: a realidade define a imagem, mas a imagem também define a realidade. Esta descrição se aplica para qualquer tipo de imagem, não apenas àquelas que aparecem em coberturas jornalísticas. Afinal, a produção de imagens sempre foi o maior e melhor registro da história humana - além de ser, cada vez mais, uma força que gera novas situações e realidades. É possível conhecer comportamentos do homem pré-histórico por seus desenhos nas paredes – o famo- so bisão capturado em duas dimensões na caverna de Lascaux, na França, é um exemplo – assim como podemos determinar padrões de beleza para mulheres nas diferentes épocas observando repre- sentações do corpo feminino em esculturas, pinturas e fotografias. Em Imagem, magia e imaginação5 , a antropóloga Sylvia Caiuby Novaes, faz um mapeamento de diversos teóricos da imagem para explicar as relações entre as linguagens textual e visual e refletir so- bre o efeito da imagem na mente humana e, consequentemente, na sociedade. Ela começa mostrando como a palavra imagem tem sua etimologia no conceito de representação, imitação. Novaes evoca uma hipótese levantada por Olgária Matos de que imagem e magia possuem uma origem comum do persa antigo. Definida como ‘instância intermediária entre o sensível e o inteligível’, a imagem é a ‘imaterialidade material’. O termo francês magie vem do grego mageia (de magos, mage): arte de produzir efeitos maravilhosos pelo emprego de meios sobrenaturais 19

- 11. e, particularmente, pela intervenção de demônios. (...) a magia apaixona-se pelo concreto e dedica-se a conhecer a natureza, estabelecendo um índice de plantas, animais, metais e um primeiro repertório das ciências físicas, astronômicas e naturais. Para Mauss, a magia é sempre a técnica mais fácil — a própria magia cria imagens . A antropóloga explica que a imagem não reproduz o real, ela o representa ou o reapresenta. Mesmo as imagens resultantes de técnicas modernas como os filmes e fotografias e que preten- dem se passar pelo real, nos enganam em sua aparência de natu- ralidade e transparência, escondendo o olhar subjetivo de quem as produziu. Este é um dos elementos que garantem tanta força à imagem: sua eficiência em comunicar sem intermediários. Além disso, a imagem conecta o elemento que ela represen- ta e o seu receptor. Novaes cita Francis Wolff: “A ilusão criada pela imagem é a ilusão do fantasma ou do ícone. [...] Daí o poder de engajamento entre a imagem e seu receptor. Não vemos a imagem, só vemos a própria coisa representada, por transparência; vemos o modelo e não a imagem; é ao modelo que atribuímos o poder da imagem, o de se tornar presente”. Ou seja, ela atua de forma a fazer presente algo que, de outro modo, não seria acessível. Um bom exemplo de como as imagens influenciam e são in- fluenciadas pelas sociedades nas quais elas são produzidas é o caso de Nossa Senhora. A história conta que a figura da mãe de Jesus, Maria, apareceu diversas vezes ao redor do mundo (Fátima, Apare- cida, Guadalupe, Lourdes etc.), sempre como a mesma pessoa, mas a imagem gerada a partir dessas aparições nunca é igual à anterior, pois carrega os traços das mulheres da região. Nossa Senhora Apare- cida, por exemplo, é negra. Nossa Senhora de Fátima, que apareceu no interior de Portugal, tem bochechas coradas e o rosto fino. Mas o caso mais interessante é o da Virgem de Guadalupe, no México, explicado aqui pelo antropólogo Marc Augé: O autor, então, questiona: “O termo aparição aplica-se à Virgem ou à sua imagem?”. Neste caso, Maria não apareceu a pes- soas comuns e fez com que o local se tornasse sagrado. Pelo con- trário: o espaço era sagrado muito antes da chegada dos espanhóis e a criação da imagem da Virgem só fez com que isso fosse reforça- do. O culto à imagem cristã em um local de culto para os indíge- nas provocou uma mistura das duas crenças que seduziu os povos nativos e reforçou as ambivalências da Igreja. O culto à Virgem de Guadalupe e, consequentemente, a outros santos foi muito forte e visto com muito entusiasmo até a segunda metade do século XVIII quando, numa tentativa de restabelecer a sua credibilidade, a Igre- ja bane imagens barrocas e se dedica a estabelecer uma distinção clara entre milagres falsos e verdadeiros. O interessante é que a imagem de Nossa Senhora de Gua- dalupe continuará sendo o principal objeto dos artistas populares do México por todo século XIX. Não só ela, como também as almas no purgatório, a vida dos santos e as outras Virgens milagrosas. “O monopólio da imagem deslocou-se”, afirma Augé. Mais adiante, Um convento foi construído pelos primeiros evan- gelizadores, por volta de 1530, onde antes se lo- calizava um santuário pré-hispânico, Tepeyac. Os índios frequentavam a capela, provavelmente, com o sentimento de perpetuar assim o antigo culto à Mãe dos deuses, Toci (‘Nossa Mãe’), divindade cto- niana. Em 1555, sem dúvida por iniciativa do arce- bispo Montufar, uma obra realizada por um pintor indígena, Marcos, a partir de um modelo europeu mas que utilizava um material de fatura tradicional, substitui secretamente a imagem primitiva. Apesar dos protestos dos franciscanos, o culto deveria se desenvolver naquele local, que passou a ser o da ‘aparição’ da Virgem. 20 21

- 12. ela se torna símbolo da luta pela independência e padroeira na- cional. Com a separação entre Igreja e Estado em 1873, o culto a santos em geral é novamente estimulado pelos católicos, mas, mais uma vez, a Virgem de Guadalupe se mostra muito mais uma expressão da cultura popular do que uma figura católica. Durante suas festas, as diferenças sociais e étnicas desparecem. O fenômeno de Nossa Senhora, mas, especialmente, da Vir- gem de Guadalupe, ilustra a potência da imagem. Augé explica que o caso engloba os três registros nos quais o imaginário opera. O primeiro deles é a representação quando uma iconografia substitui a outra no mesmo local de culto – essa sobreposição se torna regra, as imagens substituídas atuam como referências ao passado (seja o mais recente, seja o que só se faz conhecer através dessas mesmas representações pictográficas). O segundo registro é o da própria coisa, ou seja, da relação entre o objeto e sua imagem. “Toda imagem pode provocar um fenômeno de apropriação ou de identificação que lhe confere, em troca, uma espécie de existência autônoma e de vida própria”, explica o antropólogo. Este efeito se potencializa no caso das imagens que confundem o sonho com o mundo material: o sonho se alimenta de imagens diurnas e estas aparecem como lembranças. O último registro é o simbólico, que problematiza o reconhecimento de nossa identidade nas imagens materiais e sua amplitude. Talvez aqui esteja a raiz da força das imagens sobre o ser humano: é a partir de nossa identificação com determinada figura que ela passa a ter efeitos sobre nós (seja no âmbito individual, coletivo ou nacional). Esses três pilares da reflexão de Augé e a discussão sobre o papel das imagens na sociedade moderna evocam uma reflexão sobre o conflito entre iconofilia e iconoclastia, sobre a relação en- tre a imagem e o seu original. Para os iconófilos, há uma ligação profunda e direta entre a imagem e o seu original (aquilo que ela representa). Uma relação metafísica, uma passagem de Deus ao mundo sensível. A iconofilia opera no registro do mundo Platônico, o de que o ícone, a imagem, tomam a forma do original. Do outro lado dessa discussão estão os iconoclastas que remetem ao movimento nos séculos VIII e IX e dos protestantes nos séculos XVI e XVII contrários à adoração de imagens nas igrejas cris- tãs. “Clastia” vem do grego e significa quebrar, romper, destroçar. Para os iconoclastas há apenas um original e ele é absolutamente outro e alheio à imagem. Seu objetivo é preservar a pureza do con- ceito de Deus e acreditam que as visões devem ser privilégio de poucos, por isso eles recusam qualquer representação sensível. É por isso que o discurso de demonização das imagens não é produtivo. Se, como coloca Mario Perniola no capítulo Ícones, visões e simulacros7 , a iconofilia leva ao hiper-realismo e à pro- dução constante de imagens que revelem a verdade de forma sensacionalista e dramática e a iconoclastia rejeita toda e qualquer imagem para exaltar a autenticidade de uma verdade alternativa, então é preciso encontrar um meio termo no qual as imagens atuem a favor do ser humano e da sociedade que as produzem e consomem. 22 23

- 13. CAPÍTULO 2 O papel da imagem na construção de nossa identidade como sociedade violenta

- 14. Afinal, vemos muita violência nos noticiários porque o Brasil é violento ou o Brasil é violento porque vemos muita violência nos noticiários? É possível afirmar que o país era violento muito an- tes da transmissão em larga escala de imagens violentas. De fato, parece óbvio que, para os noticiários se encherem de imagens de sofrimento, crime e injustiça, foi preciso que a primeira delas acon- tecesse. Mas, levando a analogia adiante, pode-se afirmar que de- pois da divulgação dessa primeira imagem de conteúdo violento, o país passou a presenciar muitas outras manifestações de violência. Tostines passou a ser fresquinho porque vendia mais – lembrando a campanha publicitária da marca de bolachas que se popularizou nos anos 1980. Dados do Núcleo de Estudos da Violência da USP sobre linchamentos mostram que, nos anos em que ocorreram casos de grande repercussão, também foram registrados números maiores dessa violência. É o chamado efeito espelho. O caso mais em- blemático é o da Chacina de Matupá que aconteceu em 1990 no Mato Grosso. Três assaltantes mantiveram duas mulheres reféns por mais de 15 horas. Quando finalmente se renderam foram capturados pela população, espancados e queimados vivos. O acontecimento foi registrado por um cinegrafista que ganhava a vida filmando casamentos e é considerado o linchamento de maior repercussão da história do Brasil. No ano seguinte foram noticiados 148 linchamentos – 100 a mais do que no ano anterior. Fonte: G18 27

- 15. Em sua reflexão no seminário Ética das Aparências e Ética das Imagens9 , José Miguel Wisnik explica que toda reportagem faz um recorte de uma situação: a remove de seu contexto original por meio de uma representação e a transfere para um universo onde ela ganha um novo sentido – o universo do jornal – onde nós vamos tomar contato com essa realidade. O contexto original é o espaço no qual aquela realidade faz sentido. Quando a ima- gem de conteúdo violento é recortada de seu mundo, desprovida de referências, justificativas e relações, ela age sobre o espectador como uma representação distante, mas irrefutável, do real. Impor- tante ressaltar a palavra “irrefutável”, já que o recorte do jornal atua como selo de qualidade, mesmo que, na maioria das vezes, o processo de transformação e construção da realidade altere com- pletamente o sentido original. Assim, os três assaltantes que estavam com medo de se ren- der à polícia depois de 15 horas de negociações se tornam três sacos de pancada. Pedaços de carne sem emoções que merecem ser surrados e queimados vivos. Não para servir de exemplo para outros bandidos em potencial, nem porque a lei decidiu que esse era o pagamento apropriado pelos seus crimes. Segundo o so- ciólogo José de Souza Martins, linchamentos são, por definição A disseminação pelos telejornais do vídeo de quase cinco minutos da população de Matupá julgando, sentenciando e exe- cutando a pena dos três homens de forma passional e violenta não contribuiu para acabar com os crimes no Mato Grosso, muito menos no Brasil. Pelo contrário, a imagem alimentou – na sociedade como um todo – sentimentos de medo, insegurança e ceticismo com as instituições, além de reforçar a identidade do inimigo. Estava tudo ali na tela, recortado de seu contexto original, com um novo sentido dentro do universo generalista do jornal: uma multidão de cidadãos de bem tomados por uma onda intensa de ódio, três indivíduos que não respeitaram os valores da sociedade, portanto não pertenciam mais a ela, o clamor por justiça e, finalmente, o sofrimento mereci- do. É uma fórmula perfeita, que pode ser reproduzida em qualquer lugar e que garante um bom espetáculo. A repercussão descontextualizada e excessiva da Chacina de Matupá fomentou a ideia de que o Brasil é um país violento, mas também contribuiu diretamente para a criação de novas violências com os 148 linchamentos subsequentes. O fenômeno se repetiu em 2014 a partir da divulgação, em 03 de fevereiro, da imagem de um adolescente negro amarrado a um poste por uma trava de bicicleta no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Horas antes, ele havia sido capturado e espancado por um grupo de jovens que o acusavam de tentativa de roubo. Ao invés de chamar a polícia, o grupo decidiu puní-lo por conta própria. A foto do jovem preso ao poste foi tirada pela artista plástica, Yvonne Bezerra de Mello, que se chocou com a cena e quis divulgá-la. A imagem da agressão viralizou - e a prática também. Em poucas semanas, dezenas de outras pessoas apareceram acorrentadas, espancadas e violentadas por todo o país. A dona de casa Fabiane Maria de Jesus, do Guarujá, foi espancada até a morte depois da divulgação de um boato pelas redes sociais de que ela se- questrava crianças e praticava magia negra. Entre fevereiro e julho de 2014 foram registrados mais de 50 linchamentos. Mesmo um ano depois, o país ainda sente as consequências dessa repercussão: julgamentos súbitos, carregados da emoção do ódio ou do medo, em que os acusadores são quase sempre anônimos que se sentem dispen- sados da necessidade de apresentar provas e em que a vítima não tem tempo, nem oportuni- dade de provar sua inocência. Trata-se de julga- mento sem a participação de um terceiro, isen- to e neutro, o juiz, que julga segundo critérios objetivos e impessoais, segundo a razão e não segundo a paixão. Sobretudo, trata-se de julga- mento sem possibilidade de apelação10 . 28 29

- 16. em julho de 2015, Cleidenilson da Silva, de 29 anos, foi linchado e amarrado a um poste na periferia de São Luís, no Maranhão. No plano individual Em uma sociedade dominada por imagens e, mais ainda, por imagens de violência, brutalidades contra o ser humano não são racionalizadas. Não há tempo de reflexão entre uma violência e outra, nem para entendermos o que aconteceu, nem para ten- tarmos consertar. Segundo Maria Rita Kehl, “no terreno em que o pensamento é dispensado, os homens tornam-se dispensáveis; e onde os homens são dispensáveis, a violência domina com fa- cilidade o laço social”11 . Portanto, a violência passa a conduzir as relações humanas e se torna resposta para qualquer conflito. A psicanalista continua: “se o imaginário é o campo que estrutura a fortaleza do eu, a relação com o outro nos termos do imaginário fica inevitavelmente paranóica”. O Chefe de Gabinete do Comando Geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Ibis Silva Pereira, concorda. Para ele, essa peda- gogia da violência nos afeta o tempo todo, mesmo que não perce- bamos. “Eu acredito que o ser humano é mimético, porque é mais fácil copiar. As imagens de violência repetidas podem mexer com o nosso instinto de destruição”12 . Ele explica que a polícia, o sistema judiciário, o governo, os órgãos de comunicação – toda a lógica da sociedade do espetáculo – também cumprem um papel pedagógi- co. “As imagens de violência tem a ver com fazer com que o medo possa ser utilizado para manter a ordem”. É como se as imagens de conteúdo violento colocassem uma ideia na cabeça das pessoas e permitissem atitudes violentas ao mesmo tempo que reforçam o medo e a ideia de que o inimigo está lá fora. Gostaria de propor uma reflexão: se o caso de Matupá não tivesse sido filmado e, mais ainda, se as imagens não tivessem sido divulgadas, será que o número de linchamentos de 1991 teria sido menor? Se a artista plástica não tivesse divulgado aquela fotografia em sua página no Facebook e os jornais não tivessem explorado a situação sem contextualizá-la, estaríamos vivendo o clima de ódio e intolerância que assola o país hoje? É uma pergunta que deveria ser feita nas redações Brasil a fora, mas que é sempre adiada. Será que existe uma correspondência entre as imagens de sofrimento, crime e injustiça potencializadas pelos meios de comunicação e o comportamento da sociedade? 30

- 17. CAPÍTULO 3 SE SANGRA VIRA LEAD

- 18. Mais adiante em sua reflexão, Wisnik se apoia na obra Ilusões Perdidas de Balzac para explicar que jornalistas têm o poder de criar versões da realidade que parecem verdadeiras pelo simples fato de fazerem sentido. “Tudo que é provável, é verdadeiro”. O livro do escritor francês conta a história da ascensão e queda de um escritor provinciano através do jornalismo (um mundo de cor- rupção e tráfico de influências, segundo Balzac). O ingresso ao picadeiro jornalístico lança Lucien, personagem principal, a um sucesso súbito e arrebatador, algo que a literatura não permitia. Como crítico literário ele exerce o poder de controlar o mercado atribuindo mais ou menos valor a obras, ideias e repu- tações. Até que, ambicioso, sai de uma publicação de cunho liberal e passa a atuar em um jornal monarquista. Sua atitude é mal vista pelos colegas e Lucien é arruinado. “Para Balzac, a imprensa parece concentrar o mal do mundo consumado na mercantilização, dissi- pando o lastro do valor universal e pulverizando todo compromisso ético”, explica Wisnik. Mercantilização, esta, que também devora os afetos e fragilidades de quem sofre agressões. As imagens de sofrimento e violência são tão exploradas, se não mais, quanto as imagens de artistas e suas obras. O exemplo óbvio são os programas policiais que assolam as tardes da televisão brasileira – fruto de um jornalismo já muito menos glamoroso e muito mais corrom- pido do que aquele do qual trata Balzac. Quem acompanha Brasil Urgente diariamente vê épicos sendo construídos ao vivo pelo apresentador todas as tardes. O programa vespertino é mais um exemplo de como a violência é po- tencializada através do audiovisual. Em seu discurso feroz, porém vazio e inconsequente, o apresentador José Luiz Datena é capaz de fazer com que um suspeito que aparece em uma imagem de câmera de segurança se transforme num dos homens mais odiados do país. Ou, pior, fazer de uma vítima um bastião de seu discurso de ódio. São pequenos recortes descontextualizados de realidades 35

- 19. violentas que ganham novos significados desumanizam a questão da violência no Brasil. Uma pesquisa13 realizada pela Agência de Notícias dos Di- reitos da Infância (Andi) em parceria com o Intervozes, a Artigo 19 e o Ministério Público Federal, aponta que o conteúdo de pro- gramas policiais, veiculados pelas principais emissoras do País, viola pelo menos 12 leis brasileiras e sete dispositivos multilaterais em vigor, como a Constituição e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O Ministério das Comunicações é omisso diante das in- frações reincidentes e se limita a analisar as denúncias, mas não punir os responsáveis . A cobertura do Brasil Urgente do assassinato de Cláudia Silva Ferreira durou mais de uma semana e contou até com uma entrevista ao vivo com o marido de Cláudia, Alexandre, na mes- ma avenida que aparece no vídeo. No mesmo dia, Datena fez um discurso indignado sobre os policiais que “denigrem a imagem da corporação”, além de ter recontado o caso diversas vezes enquan- to Alexandre espera a entrevista começar e ouve tudo através do ponto. E, apesar de o apresentador tratar Cláudia pelo primeiro nome, tanto as chamadas quanto o GC utilizam o termo “mulher arrastada”. A cobertura é marcada do começo ao fim pelo desres- peito de Datena e do programa como um todo por Cláudia e pela sua família. O Brasil Urgente não estava interessado em contar a história de Cláudia, nem clamar por justiça, mas em mostrar, quantas vezes fosse possível, a imagem de seu corpo sendo arrastado e explorar a dor de seus familiares. Em nenhum momento o apresentador tratou do que aconteceria com os PMs responsáveis pelo assassi- nato e muito menos das condições da segurança pública no Rio de Janeiro. E nem quer tratar. Questionado, para esta pesquisa, a propósito do formato do programa e seu papel na reflexão sobre a relação entre o uso das imagens de conteúdo violento na imprensa e a violência em si, Datena declarou: “Eu não quero discutir sobre esses pseudo entendedores de segurança pública, eu não quero discutir sobre o que essas pessoas falam. Não tenho interesse nenhum”14 . Sua resposta explica os limites dos programas que dizem tratar de segurança pública: eles exploram a violência, ao invés de problematiza-la e melhor compreendê-la. A garantia da liberdade de imprensa deveria estar direta- mente ligada à discussão sobre a natureza do trabalho do jornalis- ta e de seu poder. Um poder inteiramente desigual em relação às outras pessoas: o poder de criar sua própria realidade que, embora não seja inteiramente ficcional, é uma interpretação. “O jornalis- ta é aquele que cria/fomenta ilusões que ele mesmo vai desfazer depois”, explica Wisnik. Essa interpretação, além de servir priori- tariamente aos interesses de quem conta a história, portanto do jornalista, do jornal e dos patrocinadores, prioriza a ação às custas do humano. Imagens de conteúdo violento, histórias simples com heróis, vilões, soluções imediatas e mensagens claras atraem audiência. Além disso, sabemos da vontade, quase pornográfica, do ser hu- mano de observar o macabro. Em Sobre a Dor do Outro15 , Susan Sontag provoca: “Todos sabem que o que reduz a velocidade do tráfego passando por um acidente horrendo não é apenas curiosi- dade, mas também, para muitos, o desejo de ver algo grotesco”. Ou seja, ao mostrar uma imagem de violência explícita, o Brasil Urgente está atraindo audiência e, consequentemente, anun- ciantes para o seu programa e não discutindo segurança pública. O sofrimento de alguém é simplificado, reduzido a uma imagem (es- petáculo) e uma história mal contada para que a emissora possa, ao fim e ao cabo do processo, capitalizar a partir da audiência e atrair mais anunciantes. Se essas ilusões, pseudoverdades e construções imagéticas são criadas a partir de recortes da realidade, como vimos anterior- mente, é possível afirmar que uma imagem, seja ela vídeo ou fo- 36 37

- 20. tografia, que mostre violência explícita é o material perfeito para tratar violência sem discutir suas origens ou possíveis soluções. Des- sa forma, deve-se questionar se a imagem de conteúdo violento serve apenas para reforçar a ideia de que o perigo está lá fora e, principalmente, de que determinado grupo social é violento e deve ser exterminado. É por conta desse jornalismo falho que o resultado da super- exposição de violência pode gerar mais violência. Íbis Silva Pereira também atuou como Assessor de Comunicação da PM do Rio e conta que sua maior dificuldade com a imprensa era mostrar que o problema do crime é muito maior do que o criminoso em si. “Eu dava uma entrevista extensa sobre determinado caso e quando abria no jornal dia seguinte, o jornalista tinha escrito ‘mais viaturas e mais homens na rua’.” Para Sontag, uma imagem já é o suficiente para reforçar uma crença. Quem, o que, quando, como e onde não importam, a evidência já basta. Qualquer informação adicional, na forma de textos e legendas, só serve para explicar a mesma crença ou falsifi- car uma verdade. Uma das situações que ela toma como exemplo é o conflito entre sérvios e croatas no início da Guerra dos Balcãs. Sontag conta que as mesmas fotografias de crianças mortas nos escombros de uma vila eram distribuídas tanto entre sérvios quanto croatas como propaganda a favor da guerra. “Altere a legenda”, ela explica, “e as mortes das crianças podem ser utilizadas e reuti- lizadas”. No começo do segundo capítulo de Sobre a Dor do Outro, Sontag fala da “experiência quintessencialmente moderna” de ser um espectador de calamidades que acontecem em outros países. “Guerras agora também são imagens e sons de salas de estar”. Ela fala da regra usada por tablóides e canais de notícia 24h: “if it bleeds, it leads” (se sangra, vira lead). Ela explica que a consciência do sofrimento ao redor do mundo é algo construído e que a ima- gem atinge um número muito maior de espectadores do que rela- tos escritos por ser menos complexa, ser uma linguagem única e ter a potência de atingir a todos. Mas isso tem um preço: as imagens são recebidas de forma cíclica. Elas explodem, são compartilhadas por muitas pessoas e desaparecem. 38 39

- 21. CAPÍTULO 4 A DOR QUE NÃO QUEREMOS VER

- 22. Tomemos como exemplo o atentado às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. A estratégia dos terroristas foi a de criar uma imagem eloquente, chocante e completa em si mesma (como é a maioria das imagens de violência). Um pequeno vídeo foi capaz de capturar o atentado como um todo e se tornou uma espécie de vinheta para a ação terrorista. Segundo a Professora Stella Senra: “duas torres verticais; dois aviões em voo horizon- tal; dois choques; duas explosões; dois desabamentos – tudo isso num timing perfeito para a transmissão ao vivo”16 . A ação foi feita sob medida para a sociedade do espetácu- lo e colocou os Estados Unidos na berlinda: o país que construiu um império das imagens agora se via forçado a proibi-las. Se al- guns anos antes, durante a Guerra do Golfo, o mundo inteiro recebeu inúmeras imagens de foguetes, aviões e outras tecno- logias de ponta para ilustrar a “guerra limpa” ou a “guerra do videogame”, nos anos 2000 a transmissão de imagens do ataque às Torres Gêmeas e da subsequente guerra ao Afeganistão foi controlada e comedida. Isso aconteceu porque pela primeira vez na história, os Estados Unidos estavam diante de um adversário tão experiente nessa área quanto eles. Senra explica: “Os autores dos atentados não dispunham de aparato tecnológico sofistica- do, nem de mídia, mas foram certeiros no seu golpe publicitário e acabaram acuando o adversário num terreno que parecia, até então, lhes pertencer”. Não é segredo que ao longo do século XX, os Estados Uni- dos se tornaram especialistas na relação entre imagens e guerras. Mas mesmo antes disso, fotógrafos norte-americanos já eram pi- oneiros na cobertura de conflitos armados. A primeira empreitada de documentar uma guerra como um todo aconteceu durante a Guerra de Secessão norte-americana. Um grupo de fotógrafos nortistas que atuavam como retratistas do presidente Lincoln, co- mandados por Mathew Brady (considerado o maior fotógrafo da época), foi convidado pelo próprio Lincoln a registrar o que se passava nas linhas de frente. Um soldado norte-americano não identificado veste um capacete escrito “Guerra é o inferno” em junho de 1965. Horst Faas/AP 43

- 23. A maioria das fotografias era tirada por Alexander Gardner e Timoty O’Sullivan, considerados assistentes de Brady, e mostra- va assuntos convencionais como acampamentos, cidades afeta- das pela guerra, artilharia e navios, além de soldados confedera- dos mortos. Brady defendia a ideia de que “A câmera é o olho da história”, portanto, eles se permitiam mostrar todos os tipos de brutalidades. Importante comentar que, por conta das limitações tecnológicas, os fotógrafos não conseguiam tirar fotos da batalha em si, somente do antes e depois. Dessa forma, o grupo é famoso por ter montado e mexido nos cenários da guerra antes de tirarem as fotos para acrescentar dramaticidade e forjar uma realidade. O autor de Uma história crítica do fotojornalismo ocidental, Jorge Pe- dro Souza, fala em “práticas de construção imagética”17 . A Guerra de Secessão cumpriu o papel de mostrar aos edi- tores de jornais e revistas ilustradas que seus leitores também dese- javam ser observadores, ressaltar que a rapidez na publicação da imagem é essencial em um ambiente de concorrência na imprensa, fomentar a ideia de que o fotógrafo deve estar o mais próximo possível de um acontecimento para capturá-lo com eficácia (ideia difundida por Robert Capa anos mais tarde), prover ao observador a sensação de que ele está presente na cena e evidenciar que a imagem da guerra é, na grande maioria das vezes, uma imagem criada pelo vencedor. Foi durante a Primeira Guerra Mundial que os Estados Unidos construíram sua imagem de nação interventora, com um exército poderoso e jovens dispostos a morrer pela democracia. Ao longo dos quatro anos de guerra (1914-1918), as publicações norte-america- nas montaram uma espécie de máquina de propaganda patriótica. A Lei de Espionagem entrou em vigor em 15 de junho de 1917, menos de um ano depois da declaração de guerra à Alemanha, como obje- tivo de controlar o humor da nação em tempos de guerra. O decreto, junto com sua emenda de 1918, proibia, sob pena de multa e prisão, qualquer publicação que pudesse prejudicar o sucesso dos Estados Unidos na guerra . Dessa forma, os jornais e revistas passaram a mostrar ro- togravuras de filas imensas de jovens se alistando para o exército – a bandeira norte-americana quase sempre presente na imagem – e pararam de publicar reportagens do ponto de vista alemão ou austro-húngaro. Em junho de 1917 o desejo de lutar na guerra havia se tornado uma competição: o New York Times publicava diariamente gráficos com a contribuição de cada estado em re- crutas e títulos. As fotografias deixaram de mostrar os campos de batalha e passaram a mostrar paradas e treinamentos militares. Os jornais não serviam mais apenas para reportar sobre a guerra, mas para moldar a opinião pública a respeito dela . Durante a Segunda Guerra Mundial o governo norte-americano foi além e tomou para si a tarefa de registrar o conflito. Cerca de 1500 homens foram treinados como camera- men e fotógrafos da marinha, do exército e da força aérea para acompanharem os soldados nas linhas de frente e registrarem to- das as batalhas para que elas fossem estudadas pelo setor de in- teligência e exibidas em noticiários. Pela primeira vez na história, civis sabiam exatamente pelo que passavam seus filhos, irmãos e pais. Segundo o historiador Stephen Ambrose, as imagens dessa guerra queimaram os olhos e espíritos dos norte-america- nos e uniram o país. O documentário Shooting War18 , dirigido por Richard Shickel em 2000, conta a história desses cinegrafistas/soldados responsáveis por registrar a guerra do começo ao fim através de entrevistas e das próprias filmagens. O longa começa com o registro de John Ford do ataque a Pearl Harbor. O cinegrafista estava presente na primeira batalha naval e seu filme (que mis- turava encenações e cenas verídicas) ganhou o Oscar de Melhor Curta-Metragem. Depois disso, o documentário passa para, nas palavras do narrador, o ator Tom Hanks, “um ballet de destruição e sobrevivência improvável”: uma sequência de filmes de testes e decolagem e pouso e de batalhas aéreas registrados a bordo dos porta-aviões espalhados pelo Oceano Pacífico. 44 45

- 24. A maioria desses cinegrafistas havia sido fotógrafo na vida civil e não tinha treinamento militar. Ainda durante a se- quência dos jatinhos e caças, há uma imagem de uma aterris- sagem turbulenta na qual o avião atinge parte do navio e fere alguns tripulantes. A narração, irônica, conta “A câmera sobre- viveu a esse golpe, o cameraman não”. O tenente-coronel da Força Aérea, Dan MacGovernor, que atuou como cameraman no Pacífico, explica que sobreviver à batalha era a última das prioridades desses homens. “Você estava tão ocupado que não pensava na batalha, pensava em ajudar os outros e filmar. Mas nesse meio tempo, não podia se tornar um espectador, você tinha que atirar”. Esse comprometimento possibilitou imagens que mostravam o combate numa ferocidade inédita. Mais adiante Richard Brooks conta que pediu um rifle ao co- mandante do batalhão que estava acompanhando porque “quan- do alguém está atirando em você é mais fácil se você puder atirar de volta, mesmo que não acerte”. O comandante negou e ordenou que ele continuasse filmando e deixasse que os soldados o prote- gessem porque “ninguém é covarde diante da câmera”. Com esse episódio fica claro que os Estados Unidos já tinham descoberto, em 1942, o poder não só das imagens como um todo, mas também de uma lente solitária. Claro que isso vale para o bem e para o mal: outro camera- man conta a história de uma batalha perdida pelo Japão que resul- tou em milhares de mortos e apenas 17 prisioneiros. Tanto militares quanto civis japoneses estavam apavorados com o que podia acontecer se fossem capturados pelos norte-americanos, por- tanto se suicidavam antes de serem capturados. John Ercole es- tava em um bosque quando avistou uma mulher carregando um bebê e uma criança, levantou a câmera para filmá-los, a mulher o viu, confundiu a câmera com uma arma, chutou a criança penhasco abaixo, jogou o bebê e pulou. A cena está toda regis- trada em vídeo e termina com a imagem do bebê flutuando de bruços no rio abaixo do penhasco. Esta imagem é, segundo o documentário, a mais patética da guerra e, claro, foi censurada na época. Ironicamente, restou apenas um rolo de filme da conquista mais célebre dos Estados Unidos na guerra, o Dia-D. Isso porque todos os cameramen entregaram suas gravações ao primeiro barco que saiu da costa da Normandia depois da batalha e o soldado responsável deixou a mala com os rolos cair no mar. O filme que sobrou é de um cameraman que foi ferido durante a batalha e guardou a gravação consigo. A filmagem mostra o resultado da batalha, homens desgastados pela guerra. Como coloca o narra- dor, eles parecem “registrar o choque da sobrevivência, (...) são forçados a contemplar as mortes que eles, milagrosamente, es- caparam”. É interessante notar a reação dos cameramen quando eles finalmente são confrontados com os corpos de seus camaradas atingidos pelos horrores da guerra. Depois da entrada na França, as tropas norte-americanas tiveram que lutar contra as alemãs para conquistar Paris de volta. Essas batalhas normalmente aconteci- am entre tanques de guerra e deixavam ferimentos aterrorizantes. O documentário mostra imagens de soldados sendo retirados de dentro dos tanques. Um deles poderia estar dormindo, não fosse pela ferida em seu torso que deixava seus órgão expostos. O narra- dor explica que estas imagens mostram soldados inimigos: “Havia um desejo de proteger o homefront das realidades mais duras da guerra. Se estes soldados tivessem sido americanos, essas imagens talvez não tivessem sido produzidas”. Russ Meyer era um dos cameramen preocupados em preservar a identidade e humani- dade de seus companheiros: “Você não queria mostrar o GI. Eu filmava de uma forma que o americano não fosse facilmente reconhecido. Eu estava preocupado com suas famílias, que eles vissem algo nos rolos de notícias”. Shooting War termina com imagens dos efeitos da bomba atômica em Hiroshima: um homem que havia perdido sua mulher e 46 47

- 25. estava morrendo por conta da radiação, as marcas que ficaram no concreto depois que os corpos desapareceram e as crianças assus- tadas recebendo ajuda dos soldados. Ali, assim como nas gravações dos Campos de Concentração, não importava para onde a câmera estivesse apontada, seria impossível capturar a elegância dos mili- tares, a luta pela democracia, as celebrações do fim da guerra ou a coragem dos soldados. Muitos dos cameramen falam do choque e da paralisia ao se depararem com as pilhas de corpos mortos ou com os rostos queimados de mulheres e crianças. Claro que essas imagens são importantes por serem o único registro, feito no local, de como aqueles jovens viviam, lutavam e morriam. Hoje, elas superaram a memória e se tornaram história. Com o fim das batalhas, as câmeras podiam se voltar a um assunto mais humano: muitas das gravações feitas no Japão logo depois do fim da guerra são de soldados norte-americanos ajudando crianças que haviam sido afetadas pelo conflito de alguma forma. Para o autor, as imagens mostram pessoas completamente diferentes re- cuperando sua humanidade juntos. Dan MacGovernor conta que seu esforço era por mostrar os corpos queimados de crianças e pedir “Não vamos fazer isso de novo”. O narrador completa: “Mas fazemos. Essas fotografias foram duplicadas em todas as guerras por mais de meio século”. Uma imagem que vem à mente é aquela do menino sírio Alan Kurdi, de três anos, que aparece deitado de bruços, como se estivesse dormindo numa praia na Turquia, vítima da violência da guerra civil na Síria e do descaso mundial frente à situação dos refugiados. O documentário alerta: imagens violentas não são capazes de cessar violências. ShootingWar 48

- 26. E então veio a Guerra do Vietnam e a foto de uma garota agonizando de dor, correndo da morte que teve o poder de trazer a paz de volta. A garota era Kim Phuc, na época com 9 anos de idade. Sua família e outros habitantes da sua cidade estavam abrigados em um templo em Trang Bang, ao norte de Saigon, quando ouviram os aviões. Todos saíram para ver o que estava acontecendo no mesmo momento em que as bombas de napalm foram lançadas. A arma química mais usada na Guerra do Vietnam consiste em um líquido inflamável que gruda na pele humana e causa queimaduras ter- ríveis. “Napalm é a pior dor que você pode imaginar”, relata Phuc, “Água provoca queimaduras a 100ºC. Napalm gera temperaturas de 800ºC a 1200ºC”19 . Ela se lembra da dor intensa e do calor e de ter saído correndo pela estrada arrancando as roupas queimadas de seu corpo. Na outra ponta da Highway 1, estava o fotógrafo da Associated Press, Nick Ut. Ele viu as quatro bombas explodirem e as pessoas fugin- do do fogo e da fumaça e começou a fotografar. Primeiro viu uma avó carregando um bebê morrerem diante da câmera, logo depois o visor de sua Leica capturou uma garota nua correndo. Ut conta que já havia gasto quase um rolo de filme com ela quando parou de fotografar para ajudá-la. Seu relato para a Vanity Fair é impressionante: lotado de soldados e civis. Eles perguntaram, ‘Você pode levar todas essas crianças para o hospital em Saigon?’. Eu disse, ‘Não, ela vai morrer a qualquer minuto aqui mesmo’. Eu mostrei minha credencial da AP para eles e disse ‘Se qualquer um deles mor- rer vocês vão ter grandes problemas’. Então eles levaram Kim Phuc para dentro primeiro porque ela estava gravemente ferida e eu voltei ao escritório da AP em Saigon para revelar o filme20 . Eu não queria que ela morresse. Eu queria ajudá-la. Eu coloquei minhas câmeras na beira da estrada. Nós jogamos água sobre a garota. O nome dela era Kim Phuc. Ela gritava ‘nóng quá’ (muito quente). Estávamos todos em choque. O tio dela [pergun- tou se eu levaria todas as crianças para o hospi- tal]. Eu sabia que ela morreria logo se eu não aju- dasse. Imediatamente disse ‘Sim’. Kim não parava de gritar ‘Estou morrendo! Estou morrendo’. Todas as suas lágrimas estavam caindo. Eu tinha certe- za que ela ia morrer a qualquer minuto no meu carro. Quando chegamos no hospital em Cu Chi ninguém queria atendê-la porque o local já estava NickUT/AP 50 51

- 27. O editor de plantão, Carl Robinson, recusou a foto, di- zendo que ela não poderia ser usada nos Estados Unidos. Mas quando Horst Faas, o editor de imagem da AP Saigon, viu a foto e ficou sabendo da história, começou a gritar com todo mundo, questionando porquê ela ainda não tinha sido enviada ao escritório central. Em pouco tempo eles receberam um tele- fonema de Nova Iorque dizendo que a foto era incrível e estava sendo utilizada ao redor do mundo. Ut conta que o exército norte-americano repreendeu os soldados vietnamitas do sul por terem deixado o fotógrafo passar para a área que seria bom- bardeada e tirar aquela foto. Mas, pela primeira vez desde a declaração de inde- pendência, os norte-americanos estavam diante de uma guerra sem censura. Claro que a imprensa recebia instruções para proteger a segurança nacional, mas, ao contrário do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e na Guerra da Coreia, oficiais do exército não tinham o poder de selecionar ou vetar imagens. Desde sua fundação em 1846, durante a Guerra Americana-Mexicana, a Associated Press foi líder na cobertura de conflitos, sem poupar esforços ou equipe. O escritório da agência no Vietnam era a maior e mais experiente unidade do tipo cobrindo a guerra e ganhou seis prêmios Pulitzer, quatro deles em fotografia. Para o diretor de fotografia da AP de Nova Iorque da época, Hal Buell, o sucesso da cobertura estava na capacidade das fotos de capturarem a natureza do conflito. “Por mais dramática que fosse, a cobertu- ra televisiva no que era chamada ‘guerra da sala de estar’ nunca se comparou às fotos que repetidamente revelaram a natureza amarga do conflito”21 , disse. Faas estabeleceu a prática de to- dos fotógrafos, freelancers e repórteres de texto andarem com uma câmera fotográfica e voltarem ao escritório com imagens e anotações precisas. As imagens mais impressionantes do confli- to foram feitas por fotógrafos da AP. Soldados da marinha transportam companheiros gravemente feridos em cima de um tanque pelas ruas de Hue em direção ao ponto de evacuação de helicóptero em 17 de fevereiro de 1968. Eles foram atacados por atira- dores diversas vezes ao longo do caminho. Arquivo AP Ex-prisioneiro, Tenente-coronel Robert L. Stirm, é recebido pela família na base da Força Aérea em Fairfield, Califórnia em 17 de março de 1973. Sal Veder/AP 52 53

- 28. Na primeira de uma série de autoimolações por monges budistas, Thich Quang Duc se queimou até a morte em uma rua em Saigon para protestar a perseguição de budistas pelo governo vietnamita do sul em 11 de Junho de 1963. Malcolm Browne/AP Todas essas fotografias, apesar de mostrarem pessoas em situação de sofrimento e até mesmo no papel de víti- mas, destacam seu lado huma- no e até empoderado. Essa é a diferença entre uma imagem que retrata uma violência e faz com que ela continue e uma imagem que tem o poder de cessar sofrimento. Em Sobre a Dor do Outro, Susan Sontag fala das potencialidades da fotografia e sobre como essa questão está fora do controle do fotógrafo: Existem muitos usos das inú- meras oportunidades forne- cidas pela vida moderna para olhar – à distância, por meio de fotografias – a dor de outras pessoas. Fotografias de atrocidades podem gerar reações opostas. Um pedido de paz. Um clamor por vin- gança. Ou simplesmente a conscientização estupefata, perpetuamente alimentada por informação fotográfica, de que coisas horríveis acon- tecem. Mas a autora alerta: o dó ou o desgosto gerados pelas ima- gens não deveriam nos distrair 54 55

- 29. de perguntar quais imagens, quais crueldades e quais mortes não estão sendo mostradas. E acrescento: quais são as soluções pos- síveis? Esse foi o diferencial das imagens que marcaram a Guerra do Vietnam (claro que não todas): elas alertavam para a violência e a crueldade do conflito, mas sempre deixavam claro que aquelas pessoas afetadas eram seres humanos e não apenas vítimas de uma atrocidade ocasional. A imagem do monge budista, por exemplo, rodou o mun- do chamando atenção para uma situação de violência e contribuiu para fim do conflito. Isso porque ela, em sua inteireza, conta a história de um homem que escolheu sofrer justamente para que outros não sofressem mais. Tanto o soldado com os dizeres anti- guerra estampados no capacete, quanto o grupo que tenta salvar os companheiros em cima do tanque, explicitam os horrores da guerra, mas ambos fazem isso de forma certeira, sem apelar para o choque ou para o grotesco. Mesmo Kim Phuc, que por anos detes- tou a imagem que congelou para sempre seu sofrimento, hoje atua como Embaixadora da Boa Vontade da ONU, rodando o mundo para discutir os males da guerra, e fundou a Kim Foundation Inter- national, uma instituição de caridade voltada a crianças afetadas pela guerra. Quarenta e três anos depois do ataque, Phuc deixou de ser a “garota do napalm” e se tornou um expoente na batalha pela paz. Depois do impacto da cobertura da imprensa da Guerra do Vietnam, as imagens da Guerra do Golfo foram submetidas a um novo padrão de controle. A censura visava criar a impressão de guerra limpa, cirúrgica, sem vítimas, sem sangue e, o mais impor- tante, sem horror. Nos anos 1990, os Estados Unidos voltaram a atenção do mundo para telas, joy sticks e satélites. Além de preser- var a integridade do país, a censura é uma ótima estratégia de guerra. “A partir da Guerra do Golfo, desenhou-se no ocidente uma verdadeira estratégia do horror, uma dinâmica entre revelação e ocultação, que teve precisamente nas imagens o lugar privile- giado de seu exercício”, explica Senra. A atenção do espectador médio foi desviada dos corpos humanos para painéis virtuais e o inimigo não recebeu informações estratégicas. Em um artigo publicado em 27 de janeiro de 1991 no New York Times, o cineasta Ken Burns reflete sobre a mensagem visu- al da Guerra do Golfo: “Por que nos sentimos, de certa forma, tão desconectados dela? Porque a potência das imagens e sua habilidade de contar, de narrar uma história, diminuíram nessa situação? (...) Como compreender um evento quando quase não temos imagens dele?”. Burns, então, faz uma lista das imagens mais marcantes do conflito: o céu de Bagdá iluminado por ras- treadores, a visão dos pilotos de bombas remotas e as máscaras de gás que desfiguravam os correspondentes. O texto, intitulado As dolorosas e essenciais imagens da guerra (The Painful and Essential Images of War)22 , foi publicado um mês antes do fim da Operação Tempestade no Deserto. Burns desabafa: “Eu ficarei feliz se nunca mais vir um avião de caça de- colar anonimamente, sem contexto ou história, de uma base aérea em qualquer lugar da Arábia Saudita, ou um míssil Patriot sendo descarregado pela vigésima vez em Israel, ou o mesmo diplomata iraquiano regurgitado do Departamento de Estado intermináveis vezes”. A televisão, impedida de reportar sobre o que de fato estava acontecendo, mas apoiada na grande novidade da transmissão ao vivo, se dedicou a análises do conflito. “Tecnologia ama tecnologia, então a Guerra do Golfo, na ausência de filmagens reais, se tornou a guerra do equipamento e da descrição do equipamento”, explica. Os noticiários criaram vinhetas, músicas tema, sets de filmagem e gráficos para falar das mais novas armas utilizadas pelos soldados norte-americanos e da geografia do deserto. Era a teatralidade da televisão em seus dias de glória. A ideia de mostrar uma guerra cirúrgica era tão forte, que a própria imprensa se autocensurava. Ao contrário do que aconteceu 56 57

- 30. na Guerra do Vietnam, não havia nenhuma urgência da parte dos editores em mostrar os resultados dos ataques ao Iraque. Foi o que aconteceu com o fotógrafo Kenneth Jarecke: em 28 de fevereiro de 1991 ele fotografou um soldado iraquiano que havia morrido enquanto tentava fugir das chamas que tomaram o seu veículo. Na imagem sua cabeça e tronco completamente incinerados es- tão emoldurados pelo que restou do para-brisa, sua mão apoiada no painel e ele encara sem olhos. Nenhum veículo da imprensa norte-americana aceitou publicar a foto, nem mesmo a revista Time que o havia enviado ao Iraque. A AP inclusive suspendeu a imagem de todos os seus canais. Apenas dois veículos de peso no mundo (o inglês, The Obsever e, o francês, Libération) publicaram a foto e, ainda assim, nenhum na primeira página. A decisão de não publicar a imagem é acertada. Não para proteger quem está em casa dos horrores da guerra, como defen- diam os censores, mas porque a imagem é desrespeitosa e grotes- ca. Jarecke não se importava com a história daquele soldado iraqui- ano ou com a sua morte. Ele o retratou como uma estátua retirada de um filme de terror e o privou de sua humanidade. Prova disso é que, em um artigo para a revista American Photo, o fotógrafo declarou que “não estava pensando nem um pouco sobre o que estava na minha frente; se eu tivesse pensado sobre o quão horren- do aquele cara estava, eu provavelmente não teria tirado a foto”. Se nem Jarecke conseguiu refletir sobre aquela situação, como ele espera que a sociedade reflita? Com isso em mente, retorno ao início do capítulo: o aten- tado às Torres Gêmeas produziu, de imediato, uma imagem que, além de abalar irremediavelmente a noção de que os Estados Uni- dos são o país mais poderoso do mundo, não pôde ser controlada. Isso porque aquela vinheta do 11 de setembro mostrava tudo e nada ao mesmo tempo: é uma imagem extremamente violenta de um ataque explícito a um dos maiores símbolos do país que deixou milhares de mortos e feridos, mas não expõe corpos, nem sangue, nem rostos em sofrimento. Esta é uma das imagens mais chocantes do século por dizer tanto e informar tão bem. Um exemplo brilhan- te do uso do aparato imagético e espetacular norte-americano, só que a favor do inimigo. Para Senra, isso fica claro na reação imediata do Ocidente diante daquelas imagens: Não por acaso, o comentário mais comum, logo em seguida aos atentados, referia-se justamente às imagens, às imagens de Hollywood. ‘Pare- cia um filme’, diziam todos, como se a melhor maneira de apreender o caráter monstruoso da realidade passasse pela experiência que a ficção cinematográfica propiciou ao público mundial. Com efeito, se graças aos sonhos ‘vendidos’ pelo cinema hollywoodiano podíamos ter, diante das imagens do 11 de setembro, a sensação de já ter ‘provado’ tamanho horror, era como se a ação terrorista tivesse conseguido tornar o ‘sonho’ dos norte-americanos realidade. A imagem chocante do 11 de setembro afetou tanto o imaginário norte-americano não somente por se confundir com ficção, nem por atingir um de seus ícones mais fortes, mas porque o inimigo os venceu no próprio jogo. Como uma nação que não gosta de ver seus símbolos abalados e não admite derrotas noticia e combate uma violên- cia que deixou como vítimas milhares de compatriotas? É im- portante lembrar que a transmissão ao vivo dos acontecimen- tos de 11 de setembro foi interrompida no momento em que as pessoas que estavam nos prédios começaram a pular das janelas. Mais uma vez, uma decisão editorial coletiva e não uma censura imposta por um órgão do governo. O mundo não viu imagens de seres humanos ensanguentados ou corpos des- 58 59

- 31. figurados. Das vítimas, vimos imagens de superação e força, como a célebre fotografia de Marcy Borders, conhecida como “Dusty Lady”, que é vista completamente coberta de cinzas e concreto em pó saindo dos escombros. Ela não é retratada ferida ou sofrendo, mas sim ereta, forte, lutando por sua vida, humana. A estratégia de ocultação das vítimas, para manter a moral do país elevada, uniu-se à tática estabelecida durante a Guerra do AFPGettyImages Ao longo deste capítulo vimos como as grandes guerras do século XX e do início do século XXI foram decididas através das imagens, por conta da dinâmica de ocultação e revelação, da construção espetacular e, claro, das evoluções tecnológicas da im- prensa ao longo desse período. A manipulação dos Estados Unidos sobre as imagens tinha um objetivo simples: resguardar uma ideia que o resto do mundo tem sobre o país. A ideia de que eles são uma nação forte, indestrutível, seus jovens estão dispostos a morrer pelo país e sua mídia está sempre pronta para defender a nação. Para o arquiteto e urbanista francês Paul Virilio, “a história das batalhas é, antes de mais nada, a história da metamorfose de seus campos de percepção”. Em Guerra e cinema23 , ele investi- ga como a evolução dos aparatos militares anda lado-a-lado com o desenvolvimento das tecnologias da imagem e como esse casa- mento afeta os corpos. Virilio explica que não existe guerra sem representação dado que, além de instrumentos de destruição, elas são instrumentos de percepção e estimulam reações através dos órgãos dos sentidos de todos os envolvidos. Não é a toa que a maior ameaça à estabilidade mundial atualmente, o Estado Islâmi- co ou ISIS (Islamic State of Iraq and the Levant), se apropria da es- tética hollywoodiana e dos games para fomentar o terror e o medo e recrutar jovens ao redor do mundo. Golfo. Do conflito entre os Es- tados Unidos e o Afeganistão, não se viam nem mesmo os corpos dos inimigos. Para Sen- ra, o contraste entre os dois países se concretizava no en- gajamento de seus corpos e vi- das no combate. Enquanto os terroristas literalmente sacrifi- cavam tudo, os norte-ameri- canos insistiam em matar à distância, evitando o horror. Claro que as duas estratégias entravam em conflito. Senra explica as consequências: Como se os corpos do inimigo não fossem mais o alvo, suas mortes passaram a ser consideradas como um ‘excesso’, um ‘efeito colateral’, um pro- duto ‘acidental! (..) No Afeganistão, dizem-nos, os ataques visam ‘apenas’ os terroristas; no limite, é como se um único homem – Bin Laden – fosse visado pela intensa ação militar. 60 61

- 33. Parte importante da análise sobre a aplicação de imagens de conteúdo violento em coberturas jornalísticas é a reflexão sobre o uso dessas fotografias e vídeos em denúncias de violências que acontecem escondidas do mundo. É a ideia, tão difundida, de que se não houver prova fotográfica, o fato não aconteceu, e mais, de que uma única imagem terá o poder de acabar com toda a violên- cia. Se isso fosse verdade, todas aquelas crianças negras, magras, doentes e fragilizadas que há décadas ilustram campanhas contra a fome na África, hoje seriam tão saudáveis e rechonchudas quanto qualquer garoto da classe média europeia. Sabemos que não é o caso. Em seu texto, Sontag chega a sugerir que as únicas pes- soas que deveriam ter acesso a imagens de sofrimento são aquelas que têm o poder de aliviá-lo ou possam aprender algo com elas. Nós, somos apenas voyeurs curiosos e entorpecidos, queiramos ou não. Temos prazer em olhar para Cláudia sendo arrastada repeti- das vezes, para os jovens amarrados em postes sendo punidos sem julgamento e até mesmo para Kim Phuc correndo da morte. Não fazemos nada para ajudá-los e as imagens não nos revelam nada de novo, mas ainda assim, não conseguimos desviar o olhar do incomum, do horrendo. A autora explica que o grotesco nos provo- ca a tomar uma posição: devemos agir ou como espectadores ou como covardes incapazes de olhar. A primeira justificativa de fotógrafos de guerra para mostrar soldados mortos e, claramente, violar um tabu era o simples dever de registrar. “A câmera é o olho da história”. Em nome do realismo e da verossimilhança era permitido e até preferido que se mostrassem cenas difíceis e desconfortáveis. Com isso, os fotógrafos tinham a esperança de substituir as honras e glórias da guerra pelos seus horrores e, assim, preve- nir a eclosão de um novo conflito. Mais de 150 anos depois, a ideia persiste. Questionado sobre o uso ou não de imagens de sofrimento de comunidades menos favorecidas, o mídia-ativista carioca, Raull Santiago, responde: “fatos que acontecem devem REUTERS/ClausFisker/ScanpixDenmark 65

- 34. ser expostos sim, para que o todo conheça e se aproprie da re- alidade, se entendendo como culpado ou que pode sim fazer algo para que as coisas avancem positivamente. A questão é mostrar a realidade e buscar justiça e não explorar a situação para gerar mídia, audiência, visibilidade”. Raull é fundador do Coletivo Papo Reto, morador do Com- plexo do Alemão e repórter e documentarista da Globonews, braço da Rede Globo inteiramente dedicado ao jornalismo. Ele acerta ao falar de imagens de conteúdo violento como informação e com po- tencial transformador, pois faz a ressalva sobre a forma como essas imagens são transmitidas e exploradas pela imprensa diariamente. Grande parte do problema que impede as denúncias de gerarem resultado está na exibição automática e incessante desses vídeos e fotos, sem nenhum contexto ou problematização. Não podemos esperar que a população se indigne com uma situação violenta ou de opressão se não expormos as causas e implicações daquilo. Em Ideologia Perversa, Marilena Chauí explica que, dentro dos dispositivos de mídia modernos, a violência real (racismo, ma- chismo, homofobia, discriminação social, intolerância) é ocultada para apresentar a violência como anomalia. É essa dinâmica que estabelece a distinção entre “nós, brasileiros pacíficos” e “eles vio- lentos” e a crença de que a violência é um acidente superficial na sociedade brasileira. Dessa forma, todas as situações de sofrimento que ilustram os jornais diariamente não podem ser tratadas como um problema estrutural e acabam sendo toleradas. Maria Rita Kehl concorda. Em Imagens da violência e violência das imagens, a psi- canalista afirma: “O perigo do abuso das imagens de explicação da violência é que ele inclui a violência nos termos da linguagem que compõe o senso de realidade normal, cotidiana, da sociedade”. Nesse sentido, Senra complementa que a imprensa Ociden- tal seleciona o horror: nem todos os corpos precisam ser ocultados, certas vítimas podem e devem ser mostradas. Sofrimento em lu- gares subdesenvolvidos, seja a África ou um morro no Rio de Janeiro, não ofende da mesma forma que o sofrimento de compa- triotas ou vizinhos. Essas histórias criam a ilusão de que crueldade, pobreza e incompreensão dos valores humanos são próprias dessas realidades. E servem inclusive para reafirmar a fé do público na cul- tura dominante. A imprensa estampa com facilidade a desgraça e a dor de vítimas não tem defesa. Ninguém precisa de autorização para retratar o miserável. É muito fácil reforçar estereótipos. Suas dores nunca virão a ser nossas. Retorno ao exemplo de Allan Kurdi, refugiado sírio de três anos que morreu afogado enquanto sua família tentava alcançar a costa da Turquia. Na fotografia, que estampou as capas de jornais ao redor do mundo e circulou pela internet sem nenhum tipo de reflexão ou filtro, o menino aparenta estar dormindo, tranquilo, sobre o encontro do mar com a areia. Mas, de serena, a imagem não tem nada. Ela choca e fere. Logo percebe-se que Allan não está dormindo, está morto e, mais ainda, morto por conta da violência de sua terra natal e do descaso da população mundial frente a sua situação. A imagem provocou os governos europeus a repensarem a questão dos refugiados por algumas semanas. Isso talvez tenha acontecido porque as características de Allan lembram as de qualquer garoto europeu. A fotografia não corrobora para o estereótipo que temos em mente de crianças refugiadas. Ele tinha a pele clara, cabelos curtos e braços e pernas fofinhos e saudáveis. Como colocou o diretor de arte do diário espanhol online El Mundo: “Ele podia ser o filho de qualquer um de nós”. Sendo assim, a imagem circulou o mundo e Allan, como Cláudia, sofreu duas violências: a primeira por ter nascido em um país assolado pela guerra e ter sido obrigado a fugir para lugares que não estão dispostos a recebe-lo, a segunda por ter sua imagem exposta de forma descomedida e sensacionalista, sua dor ampliada diante dos olhos do mundo que, na primeira oportunidade, irá des- viar o olhar em busca de algo mais chocante. Uma outra fotografia, 66 67

- 35. tirada na mesma época, de outra criança refugiada síria brincando com um policial dinamarquês também circulou o mundo, mas com menos intensidade. Esta imagem era uma anedota que servia para restaurar a fé do Ocidente num mundo amoroso e pacífico. É o tipo de história que recebemos via Facebook durante a tarde para nos sentirmos bem sobre uma situação ruim e seguirmos em frente com os nossos dias. Com o advento das redes sociais e o acesso a celulares com câmeras, acrescenta-se um novo aspecto à superficialidade da notícia e à espetacularização da violência: uma avalanche constante de imagens, entre elas, as de sofrimento e violência. As novas tecnologias criaram um novo patamar para o uso de imagens de conteúdo violento: a produção dessas imagens por cidadãos comuns. Pessoas que antes atuavam apenas como es- pectadores hoje têm o poder de registrar e divulgar aquelas ce- nas. Isso tem o lado bom e o lado ruim: para Raull, que convive diariamente com abusos de poder pela Polícia Militar carioca e lida com a má representação de sua comunidade pela mídia, as novas tecnologias revolucionaram a realidade do mundo. “Hoje não recebemos notícia, somos multimídia, geramos e ainda po- demos dialogar com outras notícias geradas por ativistas ou hegemônicas, seja para concordar, complementar ou criticar”, avalia. Por outro lado, o aumento exponencial na produção de imagens leva, consequentemente, a uma avalanche de imagens de conteúdo violento e, assim, à criação de uma massa ho- mogênea. O problema com a uniformização das imagens e sua reprodução numa velocidade cada vez maior é que elas ignoram as nuances das ações, do pensamento e da vida cotidiana re- tratados na tela. Não há tempo para processarmos ou digerir- mos aquelas informações, não há respeito pela singularidade de cada situação. Em Ver o Invisível: Ética das imagens25 , Nel- son Brissac explica que uma ética das imagens é dar tempo e lugar às coisas: “Aquilo que elas precisam para ser imagens que procurem respeitar o tempo e o espaço para que as coisas se cristalizem diante dos olhos”. Algo que definitivamente não acontece hoje. Para Susan Sontag, uma relação mais reflexiva com a televisão requereria um nível de atenção muito mais intenso do que estamos dispostos a dar. A imprensa moderna nos fornece quantas imagens de desastres e atrocidades tivermos tempo e disposição para olhar. E, junto com as redes sociais, atua para provocar e, ao mesmo tempo, saciar nossa sede por imagens. Para a autora, o diagnóstico – tão familiar e confortável – de que a nossa capacidade de reagir a essas experiências violen- tas com ternura e ética está sendo prejudicada pela divulgação incessante de imagens chocantes é conservador e ineficaz. Ele se baseia na ideia de que a modernidade mastiga a realidade e cospe de volta um emaranhado de imagens e ignora a força do real, que se impõe independentemente de sua representação. Falar de realidade se tornando espetáculo é de um provincianismo de tirar o fôlego. Este con- ceito universaliza os hábitos televisivos de uma população pequena e educada que habita a parte rica do mundo, onde as notícias foram convertidas em entretenimento. (...) Ele assume que todo mundo é espectador e sugere, perver- samente, levianamente, que não há sofrimento real no mundo. De fato, quando falamos de espectadores que sentem prazer em presenciar, do conforto de sua sala de estar, as atroci- dades da guerra - com a faculdade do choque moribunda ou falta de empatia pela dor do outro, falamos de consumidores que têm o privilégio de mudar de canal quando algo não os agrada e que não conhecem nada sobre os reais sofrimentos da guerra, da injustiça e do terror. 68 69

- 37. Em junho de 2012, o governo federal uruguaio lançou a Es- tratégia pela vida e pela convivência (Estrategia por la vida y la convi- vencia)26 , um documento no qual propunha, entre outras coisas, um pacto entre os meios de comunicação, seus trabalhadores, a socie- dade civil e o Estado para desenvolver um mecanismo de auto-regu- lamentação que combatesse o manejo da “informação de maneira irresponsável e sensacionalista”, ou seja: “convertendo a informação em um espetáculo, reiterando imagens de violência excessiva ou mostrando imagens ostensivamente cruéis ou que exaltam o sofri- mento de pessoas e outros seres vivos”. Um mês antes (maio de 2012), a televisão uruguaia havia dedicado 50 mil segundos a temas policiais. Mas não se trata de uma questão quantitativa. O documento reflete: “Os meios de co- municação já não refletem apenas a realidade, mas também po- dem amplificá-la e multiplicá-la ao gerar imagens e informações que terminam, mesmo que não seja sua intenção, exaltando a violência e estimulando condutas agressivas”. A proposta do governo federal não era a de censurar, de forma vertical e autoritária, mas de dar total autonomia para que os próprios meios de comunicação se adaptassem à proposta. “A regulação não pode ser um mecanismo para silenciar os meios ou impedir que as pessoas se informem sobre coisas que, lamentavel- mente acontecem, porém também temos que dizer, enfaticamente, que os meios têm obrigações e responsabilidades inalienáveis para com a sociedade”. Além da promoção de uma auto-regulamen- tação livre, transparente e voluntária dos meios, o documento in- centivava a participação da população ativa e informada de seus direitos. Desde então, as emissoras do país baniram programas policiais de suas grades entre as 6h e as 22h e o país zerou mortes por tráfico. “Por que na hora de informar sobre as comunidades não se mostra a beleza? Mostra-se a ausência de quase tudo e a presença da violência”27 . Esse é o questionamento do fotógrafo carioca João 73

- 38. Roberto Ripper, documentarista que tem como proposta colocar a fotografia a serviço dos Direitos Humanos. Documentarista e fun- dador do Programa Imagens do Povo, realizado em parceria com o Observatório das Favelas, na Maré, no Rio de Janeiro, ele se dedica desde a década de 1990 à área de Direitos Humanos e hoje dá workshops de Fotografia do Bem-querer. Para ele o direito que todo ser humano tem de buscar a informação que deseja e de usar qualquer meio para divulgá-la (artigo décimo-nono da Declaração Universal dos Direitos dos Homens) não pode interferir com outro direito, o de exercer a comunicação. Ripper batizou seu trabalho de Imagens Humanas. Nele, o fotógrafo e o fotografado têm o mesmo poder de decisão e produzem juntos a imagem. Na era dos flagras, selfies e imagens chocantes, Ripper dá aos seus retratados o poder de guardar ou apagar as fotografias, de dizer quando e como querem ser retratados e de, de fato, contarem suas histórias através das imagens. Questionado sobre se este método seria prejudicial ao ato de informar e documentar, o fotógrafo responde que é preciso refletir sobre qual ângulo estamos contando determi- nada história. Mesmo em situações de violência extrema, ele volta seu olhar ao que há de belo: “É preciso mostrar e é preciso discutir [sobre a violência], mas há uma plasticidade no trabalho dos jornais até nisso. Quando a gente não informa as belezas, a gente tira notícias”, declara. Para Ripper o próprio conceito do furo, ou seja de querer informar um fato o mais rápido possível, vai contra o conceito de notícia por restringir o número de pessoas que vão rece- ber aquela informação e por não se apresentar o problema de forma clara. “Quanto mais você consegue trabalhar um tema, mergulhar num tema, mais democrática será a informação”. Ele explica que a fotografia tem um momento essencial: o da colheita do material, que é uma decisão estética. “Ali você decide onde vai colocar a extensão da sua personalidade e onde você pode escolher ou não agredir aquelas pessoas e sua humanidade”. Sr. Ataliba dos Santos, carvoeiro, mostra sua carteira de trabalho. Mato Grosso do Sul, MS – 1988. Joao Roberto Ripper / Imagens Humanas. Da série Homem. Talvez este seja o maior ensinamento que o trabalho de Ripper pode nos deixar: o de que existe uma alternativa para documentar a violência e de que essa alternativa nasce a partir de uma sensibilização do olhar, uma sensibilização que privile- gia o humano e não o sofrimento. “Você não precisa carregar no sensacionalismo porque as coisas já são sensacionais por si só. Nem precisa mostrar tudo para contar uma boa história”, declara. Talvez a declaração seja ousada para um fotojornalista, mas nem por isso deixa de ser verídica. Ao longo deste trabalho vimos como super-expor o sofrimento e reduzir as pessoas à condição de vítimas não leva à compreensão das origens da violência nem ao seu fim. É importante notar o olhar sensível de Ripper nas mais diver- sas situações. Da história do casal vítima do trabalho escravo, à cri- ança que habita o morro ocupado pelo exército, dos trabalhadores do lixão em horário de lazer, ao carinho do pai pelo filho no meio da seca. Ripper luta contra a história única: suas imagens nunca 74 75

- 39. retratam o óbvio, o estereótipo, o fácil ou o confortável. A escrito- ra nigeriana Chimamanda Adichie explica que uma história única se forma quando um povo é mostrado como uma coisa, somente uma coisa, repetidamente, e eles se tornam aquela coisa. Assim, retornamos ao início do trabalho: mostre a mulher arrastada sendo arrastada diversas vezes e é isso que ela se tornará. Adichie esclarece, ainda, que é impossível falar sobre história única sem falar das relações de poder. Tanto ela quanto o Chefe de Gabinete do Quartel General da PM do Rio e o midiativista do Complexo do Alemão estão falando sobre a mesma coisa: a grande imprensa e, consequentemente, o espetáculo criado em torno das vítimas de sofrimento estão a serviço de um sistema que desres- peita uma parcela da população e privilegia a outra. Trabalhadores do lixão jogam futebol, Rio de Janeiro. Joao Roberto Ripper / Imagens Humanas. Da série Cidades. Seca no nordeste brasileiro. Joao Roberto Ripper / Imagens Hu- manas. Da série Seca Há uma palavra, uma palavra da tribo Igbo, que eu lembro sempre que penso sobre as estruturas de poder do mundo, e a palavra é “nkali”. É um substantivo que livremente se traduz: “ser maior do que o outro.” Como nossos mundos econômi- co e político, histórias também são definidas pelo princípio do “nkali”. Como são contadas, quem as conta, quando e quantas histórias são contadas, tudo realmente depende do poder. Poder é a ha- bilidade de não só contar a história de uma outra pessoa, mas de fazê-la a história definitiva daquela pessoa. O poeta palestino Mourid Barghouti es- creve que se você quer destituir uma pessoa, o jeito mais simples é contar sua história, e começar com “em segundo lugar”. Comece uma história com as flechas dos nativos americanos, e não com a chegada dos britânicos, e você tem uma história totalmente diferente. Comece a história com o fra- casso do estado africano e não com a criação co- lonial do estado africano e você tem uma história totalmente diferente. 76 77