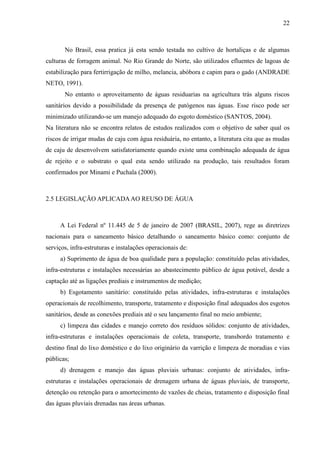

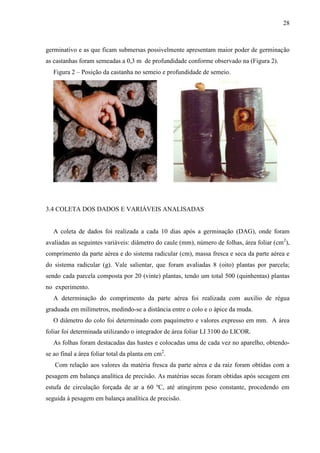

O documento descreve um estudo sobre o crescimento de mudas de cajueiro anão precoce irrigadas com diferentes combinações de esgoto doméstico tratado e água de abastecimento, com o objetivo de avaliar o uso do esgoto tratado como alternativa para produção de mudas e preservação de recursos hídricos. O experimento foi realizado em casa de vegetação da UFERSA e avaliou parâmetros de crescimento como altura, diâmetro do caule, número de folhas, massa