SOSIOLOGI DAN ILMU PENGETAHUAN

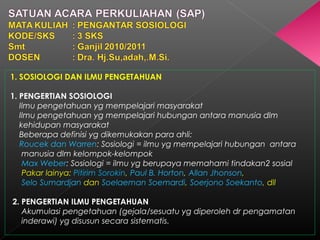

- 1. 1. SOSIOLOGI DAN ILMU PENGETAHUAN 1. PENGERTIAN SOSIOLOGI Ilmu pengetahuan yg mempelajari masyarakat Ilmu pengetahuan yg mempelajari hubungan antara manusia dlm kehidupan masyarakat Beberapa definisi yg dikemukakan para ahli: Roucek dan Warren: Sosiologi = ilmu yg mempelajari hubungan antara manusia dlm kelompok-kelompok Max Weber: Sosiologi = ilmu yg berupaya memahami tindakan2 sosial Pakar lainya: Pitirim Sorokin, Paul B. Horton, Allan Jhonson, Selo Sumardjan dan Soelaeman Soemardi, Soerjono Soekanto, dll 2. PENGERTIAN ILMU PENGETAHUAN Akumulasi pengetahuan (gejala/sesuatu yg diperoleh dr pengamatan inderawi) yg disusun secara sistematis.

- 2. Semua pengetahuan hasil aktivitas ilmiah ttg realitas peristiwa tanpa ada keraguan terhadapnya. 3. CIRI-CIRI UTAMA ILMU PENGETAHUAN 1. Empiris 2. rasional/logis 3. dpt di koreksi, terbuka, umum dan kumulatif 4. Obyektif 5. Sistematis 6. memiliki metode mengumpulkan,memformulasi, & menganalisis data, shg dpt dikembangkan & dipelajari. 4. SIFATHAKIKAT/CIRI SOSIOLOGI 1. ilmu sosial (bukan ilmu agama) 2. membatasi pd apa yg terjadi skr (bukan apa yg seharusnya terjadi) 3. pure science (tp dlm perkembangannya applied science 4. ilmu pengetahuan yg abstrak (tp konkret dlm bentuk perilaku) 5. bertujuan u/ menghasilkan pengertian2 & pola2 umum 6. ...

- 3. 6. empiris dan rasional 7. mempelajari gejala umum setiap interaksi antar manusia 8. value free (bebas nilai); artinya obyektif dan ilmiah. Abdulsyani (2007:12) mendefinisikan ciri-ciri ilmu pengetahuan adalah rasional, bersifat empiris, umum dan kumulatif. 5. OBYEK STUDI SOSIOLOGI Obyek studi Sosiologi adalah Masyarakat (seklpk orang yg saling berhubungan, berinteraksi satu sama lain yg hidup pd tempat tertentu dlm waktu yg cukup lama) Atau mencakup tiga aspek, yaitu: a. Struktur Sosial; b. Proses Sosial; dan c. Perubahan-perubahan Sosial

- 4. 2. KEGUNAAN TEORI SOSIOLOGI Bermanfaat bagi pembangunan, pd tahap awal perencanaannya perlu data mengenai masyarakat, baik yg akan dibangun, maupun dampak pemb bagi masyarakat. Data masyarakat mencakup: 1. Pola interaksi sosial. 2. Kelompok2 sosial yg menjadi bagian masyarakat. 3. Kebudayaannya (nilai-nilai): - Yg mendukung pembangunan. - yg tidak berpengaruh negatif thdp pembangunan. - yg menghalangi/menghambat pembangunan. 4. Lembaga2 sosial, spt kesatuan kaidah2 yg berkaitan dg kebutuhan dasar manusia dan kelompok sosial. 5. Stratifikasi sosial.

- 5. Manfaat terapan teori Sosiologi al: 1. meningkatkan kemampuan beradaptasi dg lingkungan sosial. 2. menjaring dan memberikan data sosial yg akurat kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah sosial dan pembangunan, mulai dr tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. - tahap perencanaan: data ttg aspirasi dan kebutuhan masyarakat - tahap pelaksanaan: data ttg kekuatan sosial dlm masyarakat - tahap penilaian/evaluasi: analisa thdp dampak sosial/konsekuensi yg dihadapi akibat kebijakan pembangunan. 3. dpt membantu meninjau kembali pemahaman pribadi & orang lain ttg pola2 kehidupan keluarga dan masyarakat (Sbg bahan kritik thdp sesuatu yg pd dasarnya sdh perlu dirubah). 4. memungkinkan utk mengetahui & memperoleh kesempatan atau (dan) kendala dlm kehidupan bermasyarakat. 5. Memberdayakan utk menjadi aktif berpartisipasi dlm kehidupan bermasyarakat menuju kebaikan bersama. 6. Menolong utk mengenali perbedaan (pluralitas) manusia dan menghadap tantangan kehidupan dlm dunia yg bervariasi (diverse).

- 6. 3. PERSPEKTIF SOSIOLOGI a. PERSPEKTIF EVOLUSIONIS Dlm perspektif ini mula2 logika membuat polaritas kedudukan antara posisi terbelakang dan maju. Paradigma evolusionisme: pandangan/paham yg menarik garis dari pangkal keterbelakangan menuju ujung kemajuan. Proses/langkah utk menitinya ditentukan dg mengambil keputusan yg paling efisien. Keputusan rasional/efisien: memilih yg termurah di antara alternatif program yg tersedia. Ketika keputusan2 efisiensi direntang melintasi batas waktu, lahirlah perencanaan rasional. Contoh: titik pangkal reformasi sejak th 1998, dinilai lahirnya pembangkangan irasionalitas. Ruang perencanaan teknokratis menyusut dan ditambal dg perencanaan politis partisipatif. b. PERSPEKTIF INTERAKSIONIS SIMBOLIK • Perspektif teori Interaksionisme Simbolik merupakan pendekatan atau pandangan yg dpt digunakan dlm penelitian fenomena2 kehidupan masyarakat;

- 7. • tokoh penggagas George H. Mead & pengikutnya Herbert Blummer, dan Charles Horton Cooley; • mencakup pemahaman timbal-balik, penafsiran isyarat2 dan percakapan merupakan kunci dlm analisis kehidupan masyarakat manusia; • Perhatian pd konsep interaksi , baik interaksi dg diri sendiri ( self- interaction ) maupun interaksi antar individu (baca: file Interaksionisme Simbolik) c. PERSPEKTIF FUNGSIONALIS • Pandangan berakar kuat pd tradisi keteraturan (Menekankan pentingnya cara2 memelihara keteraturan sosial); • Pusat perhatian pd kemapanan, ketertiban sosial, kesepakatan, keterpaduan sosial, kesetiakawanan sosial, pemuasan kebutuhan & realitas (empirik); • Mengutamakan rasionalitas dlm menjelaskan peristiwa sosial, berorentasi pragmatis (berusaha melahirkan pengetahuan terapan u/ pemecahan masalah;

- 8. • Pandangan ini mengatakan: realitas sosial terbentuk oleh sejumlah unsur empirik nyata; hubungan semua unsurnya dpt dikenali, dikaji, diukur dg cara dan alat yg berfungsi memelihara keteraturan sosial. 4. PERSPEKTIF KONFLIK • Pemikiran perspektif konflik menekankan pd adanya perbedaan individu dlm mendukung suatu sistem sosial. Menurut perspektif ini masyarakat terdiri dari individu yg masing2 memiliki berbagai kebutuhan (interests) yg sifatnya langka. Keberhasilan individu mendptkan kebutuhan dasar tersebut ber-beda2, krn kemampuan individu ber-beda2. Persaingan u/ mendptkan kebutuhan memicu munculnya konflik dla masyarakat. • perspektif konflik (Ralp Dahrendorf), menitikberatkan pd konsep kekuasaan & wewenang yg tdk merata pd sistem sosial, shg menimbulkan konflik. Tugas pokok analisis konflik: mengidentifikasi berbagai peranan kekuasaan dlm masyarakat.

- 9. • Manusia adalah mahluk sosial yg diciptakan selalu berinteraksi. Krn itu beberapa pemikir melihat interaksi sosial sbg mekanisme yg mengerakan konflik. Beberapa tokoh: Ibnu Khaldun, Karl Marx, Vilfredo Pareto melihat jalannya sejarah didorong oleh konflik antar manusia. • Konflik antar kepentingan pribadi dan kepentingan sosial meliputi karya Adam Smith, temuan Charles Darwin yang menyatakan bahwa “Yang kuatlah yang paling beruntung dalam perjuangan mempertahankan hidup.” • Kebencian yang besar dan yang melekat antar kelompok, antar ras dan antar orang yang berbeda menyebabkan konflik tak terelakan. • perspektif ini memiliki proporsi sebagai berikut : - Setiap masyarakat dlm segala hal tunduk pd proses perubahan; - Setiap masyarakat dlm segala hal memperlihatkan ketidaksesuaian dan konflik; - Setiap unsur dlm masyarakat memberikan kontribusi thdp perpecahan dan perubahannya; - Setiap masyarakat sebagian anggotanya berpotensi penggunaan kekerasan thdp anggota yg lain.

- 10. 1. PENGERTIAN INDIVIDU Individum (latin) = satuyan kecil yg tdk bisa dibagi Dlm konsep sosiologi = manusia hidup berdiri sendiri (sendirian) tdk berkawan Pendapat2 lain: Soediman Kartohadiprodjo, Auguste Comte, George H. Mead, Soerjono Soekanto, dll Pembentukan kepribadian individu dipengaruhi oleh faktor2 kebuyaan, organisme biologis, lingkungan alam & lingkungan sosial individu tsb. 2. PENGERTIAN MASYARAKAT Musyarak (arab) = bersama-sama, berubah menjadi masyarakat yg artinya: berkumpul bersama, hidup bersama saling berhubungan, saling mempengaruhi Pendpt lain: Auguste Comte, Maurice Duverger, Soerjono Soekanto, Gillin and Gillin, Mac Iver, Adham Nasution, dll 3. HUBUNGAN INDIVIDU DAN MASYARAKAT Bermula dr keluarga dan kondisi sosialnya, kmd membawa kesadaran bhw pribadi berada dlm lingkungan sosial (masy). Dlm kehidupan masyarakat terdpt perbedaan2, kekurangan2, persamaan2, kesemuanya saling dipertukarkan Charles H.Cooley: Manusia tdk bisa hidup sendiri, tanpa berhubungan & bekerjasama dg orang lain. Hassan Shadily: Manusia (selalu) tertarik kpd (ke)hidup(an) bersama. Faktor pendorong: Hasrat dr Naluri, kelemahan hdp sendiri,…

- 11. zoon politicon (Aristolteles): manusia sbg makhluk sosial.., Manusia hidup bersama bukan (hanya) persamaan, melainkan krn perbedaan2 (Bergson), dll 4. SYARAT2 INTGRASI MANUSIA (individu) DLM KLPK (masyarakat) a. Individu merasa berhasil mengisi kebutuhan antara satu sama lainnya b. Tercapainya konsensus (kesepakatan) norma2 dan nilai2 sosial c. Norma2 konsisten dan berlaku cukup lama 5. ALTERNANTIF HUBUNGAN INDIVIDU DG MASYARAKAT a. Status individu lebih dominan thdp masyarakat b. Status masyarakat lebih dominan thdp individu c. Individu dan masyarakat saling tergantung

- 12. 1. PENGERTIAN KELOMPOK SOSIAL Kumpulan orang2 yg mempunyai hubungan interaksional yg melahirkan perasaan bersama. Roucek dan Warren: 2 atau lebih manusia yg saling memahami dan terjalin dlm pola interaksi scr keseluruhan. Mayor Polak: suatu group, sejumlah orang yg saling berhubungan & bersifat sbg sebuah struktur Dll 2. KLASIFIKASI KELOMPOK BERDASARKAN TUNTUTAN SITUASIONAL Pertalian keluarga berdasarkan keturunan yg sama (fisiologis); perkawinan, persamaan agama & kepercayaan; bhs & kebudayaan daerah; dekat scr teritorial; pemilikan & penggarapan tanah yg sama; tanggungjawab yg sama thdp aturan2 tertentu; krn kepentingan pekerjaan; kepentingan ekonomis; takluk kpd tuan/majikan yg sama; keterikatan yg sama thdp institusi tertentu; adanya musuh yg sama; bhs yg sama; saling membutuhkan; pengalaman bertindak bersama; Situasi tertentu (konflik, assimilasi, akomodasi) yg memerlukan kelompok. 3. PROSES TERBENTUKNYA KELOMPOK Adanya naluri hidup bersama & berkelompok (zoon politicon); adanya kepentingan tak terbatas (makhluk kepentingan); u/ memenuhi tujuannya memerlukan kerjasama & berpikir bersama (klpk); kepentingan …

- 13. …kemudahan mempertahankan hidup; kepentingan masa depan yg sama. Anderson and Parker: kelompok & perangkat norma sosial terjadi krn adanya komunikasi & interaksi. Soerjono Soekanto: ttg 4 syarat2 terbentuknya kelompok sosial (hal104) 4. MACAM-MACAM KELOMPOK SOSIAL a. kelompok kekerabatan: dlm masy sederhana, hubungan antar angg kerabat saling mengenal dekat, tertarik dg kehidupan kekeluarga & tetangga (berfungsi membina kerukunan), bentuk pamrih scr pisik & jasa sosial. b. Kelompok utama & sekunder (primary and secondary group): We feeling, perasaan memiliki angg thdp kelompok sangat besar; saling membagi pengalaman, berencana, memecahkan masalah bersama & berusaha bersama dlm memenuhi kebutuhan bersama. c. Gemeinschaft dan Gesellschaft (Ferdinand Tonnies): Gemeinschaf, bentuk kehidupan bersama dg ikatan hub batin scr murni, alamiah & kekal. Ciri utamanya: intimate (mesra), private (pribadi, terbatas beberapa orang saja), exclusive (hub hanya utk kita saja). Dasarnya, cinta & kesatuanperasaan bersama. Jika terjadi konflik, penyelesaiannya menjadi urusan bersama Gesellschaft, bentuk kehidupan bersama dg ikatan lahiriah, sementara, terbatas, hub perjanjian/kontrak, kepentingan rasional, kepentingan pribadi lebih utama, unsur kehidupan lainnya merupakan alat belaka.

- 14. d. Kelompok formal dan Informal Kelompok formal, sengaja diciptakan berdasarkan peraturan yg tegas (sah), status angg diatur sesuai dg pembatasan tugas & wewenang. Kelompok Informal, terbentuk krn kuantitas pertemuan rutin yg tinggi (berulang), berdasarkan kesamaan kepentingan, berupa klik (qliques)= klpk yg terikat kuat atas dasar persahabatan, kepentingan bersama dg perasaan kplk yg kuat. 5. KELOMPOK-KELOMPOK SOSIAL YG TERATUR/Tdk TERATUR o Kelompok teratur: kelompok yg mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan anggota2nya u/ mengatur hubungan antar mereka. o Ciri-ciri kelompok teratur: • Memiliki identitas kolektif yg tegas (misal: tampak pd nama klpk, simbol klpk,dll). • Memiliki daftar anggota yg rinci. • Memiliki program kgt yg terus-menerus diarahkan kpd pencapaian tujuan yg jelas. • Memiliki prosedur keanggotaan. o Contoh kelompok teratur: ...

- 15. o Contoh kelompok teratur: al. berbagai perkumpulan pelajar atau mahasiswa, instansi pemerintahan, parpol, org massa, perusahaan,dll. o Kelompok tidak teratur: kelompok yg tdk mempunyai struktur atau organisasi tertentu. Kelompok ini terbentuk krn pertemuan yg be- rulang2. o Contoh: kelompok belajar, klik, dll. o Menurut Soerjono Soekanto: klik adalah klp kecil tanpa struktur formal yg sering timbul dlm kelompok2 besar. Klik ditandai adanya pertemuan2 timbal balik antar anggota, biasanya hanya bersifat “antara kita saja”. 6. KELOMPOK SOSIAL Dlm MASYARAKAT DESA/KOTA Ciri-ciri masyarakat kota: Pengaruh alam kecil Mata pencaharian beragam sesuai dg keahlian dan ketrampilan kehidupan sosial bersifat gessel schaft (patembayan), lebih individual dan kompetitif Keadaan status sosial penduduk heterogen Stratifikasi dan diferensiasi sosial sangat mencolok (stratifikasi pendidikan, kekuasaan, kekayaan, prestasi, dll) Interaksi sosial kurang akrab & kurang peduli thdp lingkungannya (hubungan= kepentingan) Keterikatan thdp tradisi sangat kecil

- 16. umumnya berpendidikan lebih tinggi, rasional, menghargai waktu, kerja keras, dan kebebasan Jumlah warga kota lebih banyak, padat, dan heterogen Pembagian dan spesialisasi kerja lebih banyak dan nyata Kehidupan sosial ekonomi, politik dan budaya amat dinamis, shg perkembangannya cepat terbuka, demokratis, kritis, mudah menerima unsur2 perubahan, pembaharuan Pranata sosial bersifat formal sesuai undang2 & peraturan yg berlaku Memiliki sarana prasarana & fasilitas kehidupan yg relatif banyak. Ciri-ciri masyarakat perdesaan: Letaknya relatif jauh dari kota dan bersifat rural Pengaruh lingkungan alam masih besar thd kehidupan masyarakat Mata pencaharian agraris & relatif homogen (bertani, beternak, nelayan, dll) Corak kehidupan sosial bersifat gemainschaft (paguyuban & memiliki community sentiment) Keadaan penduduk (asal-usul), tkt ekonomi, pendidikan & kebudayaan relatif homogen

- 17. Interaksi sosial intim, langgeng & bersifat familistik Memiliki keterikatan kuat thdp tanah kelahiran & tradisi2 warisan leluhurnya menjunjung tinggi prinsip2 kebersamaan/gotong royong ,kekeluargaan, solidaritas, musyawarah, kerukunan & keterlibatan sosial Jumlah warganya relatif kecil dengan penguasaan IPTEK relatif rendah, sehingga produksi barang dan jasa relatif juga rendah Pembagian kerja & spesialisasi belum banyak dikenal, shg deferensiasi sosial masih sedikit Kehidupan sosial budaya bersifat statis, monoton dg tkt perkembangan lamban kurang terbuka, kurang kritis, pasrah thdp nasib, & sulit menerima unsur baru Memiliki sistem nilai budaya (aturan moral) yg mengikat & dipedomi warga dlm melakukan interaksi sosial (turan umumnya tak tertulis) Penduduk konservatif, tp loyal kpd pimpinan & menjunjung tinggi tata nilai & norma2 yg berlaku.

- 18. 1. DEFINISI Kebudayaan: suatu cara hidup (ways of life) atau hasil karya manusia, meliputi: cara berpikir, cara berencana, & cara bertindak; di samping segala hasil karya nyata yg dianggap berguna, benar, & dipatuhi atas kesepakatan bersama. Sbg hasil karya, culture (colere/latin=kebudayaan) artinya mengolah/mengerjakan apa saja karya yg berguna. Koentjaraningrat (1984): hal2 yg bersangkutan dg akal dan budi. Asal kata budi dan daya (budidaya), artinya daya dari budi, kekuatan dari akal. Selo soemarjan dan Soelaiman Soemardi: semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya menghasilkan teknologi dan budaya kebendaan; Rasa meliputi jiwa manusia, mewujudkan kaidah2 & nilai2 kemasyarakatan; Cipta merupakan kemampuan mental dan berpikir seseorang dlm kehidupan masyarakat… menghasilkan ilmu pengetahuan. (Baca buku wajib hal 47….) 2. LATAR BEKALANG KEBUDAYAAN DLM KEHIDUPAN MASYARAKAT Kebudayaan diciptaklan manusia sbg sarana/fasilitas utk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya.

- 19. 3. UNSUR-UNSUR KEBUDAYAAN (Kluckhohn) a. Peralatan, perlengkapan hidup (pakaian, perumahan, senjata dll) b. Mata pencaharian (pertanian, sistem produksi, dll) c. Sistem kemasyarakatan (kekerabatan, organisasi, sistem hukum, sistem perkawinan) d. Bahasa (lisan, tertulis…) e. Kesenian (seni rupa, suara, gerak, dll) f. Sistem pengetahuan g. Religi (sistem kepercayaan). Melville J. Herskovits: alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, kekuasaan politik 4. FUNGSI-FUNGSI KEBUDAYAAN Berfungsi mengatur manusia ttg tata cara bertingkah laku & berbuat u/ memenuhi kebutuhan hidupnya (mengatur sikap perilaku, pergaulan, usaha dan bekerjasama manusia dlm upaya mencapai tujuannya). Berguna bagi manusia utk melindungi diri dari alam, mengatur hubungan antara manusia, & sbg wadah dari segenap perasaan manusia.

- 20. 5. SIFAT HAKIKAT KEBUDAYAAN Setiap kebudayaan mempunyai sifat2 hakikat sbb: • terwujud dan tersalurkan dari prilaku manusia. • telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya generasi ttt, & tdk akan mati dg habisnya usia generasi ybs. • diperlukan manusia & diwujudkan dlm perilaku manusia. • mencakup aturan2 yg berisi kewajiban, tindakan2 yg diterima dan ditolak, tindakan2 yg dilarang dan tindakan2 yg diizinkan. 6. DINAMIKA KEBUDAYAAN setiap kebudayaan Dinamis, sbg akibat dari gerak masyarakat yg menjadi wadah kebudayaan. Alkuturasi merupakan proses peleburan kebudayaan kelompok manusia dg unsur2 kebudayaan asing yg berbeda, shg lambat laun unsur2 kebudayaan asing itu diterima menjadi kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan aslinya. Alkuturasi merupakan suatu contoh gerak kebudayaan (PR: Assimilasi)

- 21. 7. STUDI BUDAYA Budaya adalah sebuah obyek studi yg menarik dlm sosiologi. Studi Budaya Birmingham: melihat budaya dlm perspektif politik, kemasyarakatan dan budaya itu sendiri. Studi budaya tdk lagi didominasi studi obyek2 budaya tinggi (avant- garde) namun juga membedah secara langsung budaya kontemporer yg berkembang di tengah masyarakat, mulai dari komik, bacaan, sains, hingga film. Secara umum, studi budaya menjalin studi yg melibatkan banyak analisis dan studi dlm disiplin studi komunikasi, politik, ekonomi, dan studi ttg linguistik atau semiologi. Semiologi merupakan bidang ilmu yg mempelajari konsep tanda sbg elemen penyusun obyek budaya. Salah satu pengayaan kajian sosiologi budaya dikembangkan oleh sosiolog Perancis, Pierre Bordieu (1930-2002), yg mempelajari bgmn pola budaya yg terbentuk atas ruang pengalaman sosial manusia yg menyentuh hampir seluruh sisi kehidupan masyarakat modern, mulai dari sains, budaya pop, televisi, dsb.

- 22. 7. NILAI NILAI SOSIAL • Nilai: aturan2 dan norma2 yg digunakan u/ mengukur dan menilai perilaku atau perbuatan manusia dpt dikatakan benar-salah, baik-buruk, sesuai-tak sesuai, boleh-tidak dilakukan. • Nilai: ukuran sikap dan perasaan seseorang yg berkaitan dg keadaan baik buruk, benar salah, suka tdk terhdp suatu obyek (moral material). • WJS. Poerwadarminta: Nilai diartikan sbg taksiran harga, harga tukar (uang), angka kepandaian, kadar/mutu/jumlah/isi. • Dlm kebudayaan terdpt nilai2 dan norma2 sosial sbg pendorong manusia berbuat u/ mencapai kepuasan tertentu. • Baca buku wajib hal 50-54) 8. NORMA NORMA SOSIAL Alvin L.Bertrand mendefinisikan norma sbg suatu standar tingkah laku yg terdpt dlm masyarakat. Norma sbg bagian kebudayaan non materi yg merupakan konsepsi idealis tingkah laku. Norma2 dlm masyarakat, berbentuk kebiasaan, tatakelakuan, adat istiadat atau hukum adat. Pd awalnya kebiasaan, kmd dlm proses sosial yg relatif lama tumbuh menjadi aturan bertindak yg diakui bersama secara sadar. Pd akhirnya norma2 ini mempunyai kekuatan memaksa dan sanksi.

- 23. Norma lebih banyak penekanannya sbg peraturan yg bersanksi. Sanksi merupakan faktor pengendali individu/klpk agar tdk melanggar batas2 larangan dlm bersikap dan pertindak dlm kehidupan masyarakat. Harapannya adalah agar stabilitas hubungan antar anggota masyarakat dlm segala bentuk transaksi dan interaksi sosial tetap terpelihara. Abdul Syani (2007), norma merupakan serangkaian peraturan umum ttg ukuran baik buruk, pantas atau tidak suatu sikap perilaku dlm kehidupan masyarakat. Fungsinya sbg alat kendali atau batasan2 tindakan anggota masyarakat agar sesuai dg kehendak umum. Unsur kendali norma itu terletak pada kekuatan desakan sosial atas dasar kepentingan bersama. Ada 4 bagian norma2 sosial, yaitu: - cara berbuat (usage) - kebiasaan (folkways) - tata kelakuan (mores) - adat istiadat (custom) (baca buku wajib, hal 55-56)

- 24. 1. PENGERTIAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN Ada beberapa istilah yg relatif sama pengertiannya al: pranata sosial, bangunan sosial, lembaga sosial, institusi sosial dll. Dlm KBM ini dipakai istilah “lembaga kemasyarakatan”, krn lebih menunjuk pd bentuk dan mengandung norma2 sosial kehidupan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan: himpunan norma2 dr segala tingkatan yg berkisar pd kebutuhan pokok didlm kehidupan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan dpt juga diartikan sbg organisasi dr berbagai pola pemikiran dan kelakuan yg terwujud melalui aktivitas2 kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Dlm sosiologi, lembaga mencakup kompleksitas peraturan dan adat istiadat yg mempertahankan nilai2 yg penting. Dlm wawasan antropologi istilah lembaga kemasyarakatan lazim disebut sbg sistem nilai budaya yg terdiri dari konsepsi2 yg hidup dlm alam pikiran sebagian besar warga masyarakat, mengenai hal2 yg dianggap amat bernilai dlm hidup.

- 25. Bouman (1982): lembaga2 (institutions) adalah bentuk2 perbuatan dlm hubungan kelompok yg dilestarikan oleh kultur & transfer kultur. E.B. Reuter: institusi ialah sistem terorganisasi dr praktek2 & peranan2 sosial yg muncul di sekitar nilai atau serangkaian nilai, & perlengkapan yg muncul u/ mengatur praktek2 tersebut serta menjalankan aturan2 Alvin L. Bertrand: Institusi2 sosial pd hakekatnya adalah kumpulan norma2 sosial (Struktur-struktur sosial) yg telah diciptakan u/ dpt melaksanakan fungsi masyarakat. Institusi2 itu meliputi kumpulan norma2 & bukan norma2 yg berdiri sendiri. Soedjito sosrodihardjo, memberikan 2 macam pengertian, yaitu: • Pranata2 yg mengatur hubungan antar manusia didlm hidup bermasyarakat & berkisar sekitar kepentingan2 ttt. • Sbg wadah atau organisasi u/ memberikan kekuatan kpd pranata2 tsb. Jadi lembaga dlm pengertian sosiologis adalah kontinuitas proses hubungan antar manusia atau antar kelompok sosial yg berfungsi mengatur dan memelihara keteraturan pola perilaku sesuai dg kebutuhan hidupnya. Secara ringkas dpt disebut sbg aturan perikelakuan yg menentukan pola2 tindakan & hubungan sosial.

- 26. 2. PROSES PELEMBAGAAN & PERTAMBAHAN LEMBAGA KEMASYARAKTAN Proses pelembagaan berdasarkan tahapannya: a. Taraf pelembagaan masih terbatas diketahui, di mana kepatuhan thdp norma masih rendah dlm proses pelembagaannya. contoh: seorang pasien secara normatif mengetahui kalau dia berobat ke dokter maka dia punya hak u/ dirawat dg baik. dokter juga scr normatif mengetahi kalau dia merawat pasien akan memperoleh imbalan (taraf pelembagaan norma masih terbatas mengetahui). b. Taraf dipahami/dimengerti (norma taraf diketahui menjadi dipahami). Mulai disadari bhw dlm berperilaku terikat dg batas2 ttt yg tdk boleh dilanggar. Bila dilanggar, akan terkena sanksi. Misal: mengemudi mobil harus mempunyai SIM A. Jika dilanggar akan terkena sanksi. c. Taraf ditaati/dipatuhi, jika seseorang tahu melanggar norma mendapat sanksi, maka ia cenderung akan mematuhi norma2 yg berlaku. d. Taraf dihargai, jika norma2 yg berlaku telah dipatuhi oleh seseorang atau sebagian besar orang, artinya norma tersebut sudah dihargai. Norma2 yg dihargai, digunakan sbg pedoman berperilaku, & telah melekat dlm perilaku masyarakat. Jika kepatuhan masyarakat thdp norma telah disadari sbg kebutuhan hidupnya, berarti proses pelembagaan norma sdh pd taraf internalisasi (internalized).

- 27. Abdul Syani (2007): Baca… 3. TUJUAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN o Tujuan: relevan dg PP No.5 th 2007 ttg pedoman penataan kelembagaan pasal 5 adalah utk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat dan peran serta masyarakat dlm pemabngunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan lain sesuai dg kebutuhan masyarakat. o perwujudan partisipasi dlm meningkatkan kualitas hub antar lembaga kemasyarakatan & antar lembaga kemasyarakatan dg pemerintah, shg tercipta keseimbangan tanggung jawab & kewenangan antara pemerintah & masyarakat. o Menciptakan suasana kondusif yg mendukung proses penguatan kembali persatuan & kesatuan masyarakat serta mendorong proses peningkatan pemahaman mengenai demokrasi & Hak Asasi. o Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat thdp hak & kewajibannya dlm mencapai tujuan bersama agar rasa aman dan kerukunan tetap terpelihara.

- 28. o Utk mengawasi adat istiadat & tata kelakuan yg menjadi bagian mutlak lembaga, supaya ang masyarakat mentaati norma2 yg berlaku. o Utk mengembalikan keserasian yg pernah mengalami gangguan. o Utk memberi pedoman kpd anggota masyarakat dlm bersikap dan berperilaku agar terhindar dr konflik & perpecahan o Memberi pedoman bagi masyarakat ttg sistem pengendalian sosial (social control) thdp penyimpangan perilaku anggotanya 4. NORMA-NORMA DAN PENGAWASAN SOSIAL (Social Control) a. Batas Pengertian Norma sosial: kebiasaan umum yg menjadi patokan perilaku dlm klpk masyarakat & batasan wilayah ttt. Norma (dpt jg disebut peraturan sosial) berkembang seiring dg kesepakatan2 sosial masyarakatnya. Norma menyangkut perilaku yg pantas dilakukan dlm interaksi sosial. Keberadaan norma dlm masyarakat bersifat memaksa individu atau suatu kelompok agar bertindak sesuai dg aturan yg telah terbentuk. Norma disusun agar hubungan di antara manusia dlm masyarakat dpt berlangsung tertib sesuai dg harapan.

- 29. Lanjutan..Lanjutan.. Pada awalnya norma dibentuk scr tdk sengaja, tp kmd diadari sbg kebutuhan, mk terun menerus disusun dan disempurnakan. Norma dlm kehidupan masyarakat berisis tata tertib, aturan, dan petunjuk standar perilaku yg pantas atau wajar. b. Macam Norma Norma Agama Norma Agama: peraturan sosial yg sifatnya mutlak sbgmn penafsirannya & tdk dpt ditawar atau diubah ukurannya krn berasal dari Tuhan. Biasanya norma agama berasal dari ajaran agama dan kepercayaan2 (religi). Pelanggaran thdp norma ini adalah dosa. Contoh: Melakukan sembahyang, tdk berbohong, tdk mencuri, dll. Norma Susila Norma susila: peraturan sosial yg berasal dari hati nurani yg menghasilkan akhlak, shg seseorang dpt membedakan yg baik & yg buruk. Pelanggaran thdp norma berakibat sanksi pengucilan scr lahir (dipenjara, diusir) dan batin (dijauhi). Contoh: Orang yg berhubungan intim di tem4 umum dianggap melanggar norma susila.

- 30. Norma Kesopanan Norma kesopanan: peraturan sosial yg berkaitan dg cara2 berperilaku yg wajar dlm kehidupan bermasyarakat. Pelanggaran thdp norma akan mendapatkan celaan, kritik, bahkan makian dan hujatan tergantung tkt pelanggaran. Contoh: Menerima sesuatu dg tangan kanan. Tdk berkata kotor, kasar, dan sombong. Tdk meludah di sembarang tempat. Sanksi bagi pelanggarnya berupa cemoohan, celaan, hinaan, atau dikucilkan dan diasingkan dari pergaulan serta di permalukan Norma Kebiasaan Norma kebiasaan: sekumpulan peraturan sosial ttg petunjuk perilaku yg diulang-ulang, shg perilaku tsb menjadi kebiasaan individu. Pelanggaran thdp norma ini berakibat celaan, kritik, bahkan pengucilan scr batin. Contoh: Membawa oleh2 apabila pulang kampung, bersalaman ketika bertemu.

- 31. Kode Etik Kode etik: tatanan etika yg disepakati oleh klpk masyarakat ttt. Contoh: kode etik jurnalistik, kode etik perwira, kode etik kedokteran. Kode etik termasuk dlm norma sosial, namun bila ada kode etik yg memiliki sanksi yg relatif berat, maka masuk dlm kategori norma hukum. c. Proses Terbentuknya Norma Sosial Manusia sebagai mahluk sosial memiliki ketergantungan dg manusia lain. Mereka hidup dlm kelompok2, baik kelompok komunal maupun kelompok materiil. Mereka memp kebutuhan yg berbeda-beda, baik scr individu/klpk menyebabkan benturan kepentingan. Utk menjaga keseimbangan kepentingan tsb, mk dibentuklah norma sbg pedoman perilaku. d. Proses terbentuknya Norma Hukum Meskipun dlm kehidupan bermasyarakat telah ada norma sosial utk menjaga keseimbangan kepentingan2nya, namun norma sbg pedomanperilaku kerap dilanggar atau tdk dipatuhi. Krn itu dibuatlah norma hukum sbg peraturan/kesepakatan tertulis yg memiliki sanksi dan alat penegaknya.

- 32. Lanjutan..Lanjutan.. e. Perbedaan antara norma hukum dan norma sosial: 1. Norma hukum Aturannya pasti (tertulis) Mengikat semua orang Memiliki alat penegak aturan Dibuat oleh penguasa Sanksinya berat 2. Norma Sosial Kadang aturannya tidak pasti dan tidak tertulis Ada/tdknya alat penegak tdk pasti (kadang ada, kadang tdk) Dibuat oleh masyarakat Sanksi ringan.

- 33. Lanjutan..normaLanjutan..norma f. Pengawasan Sosial (Social Control) 1. Dlm kehidupan masyarakat, sederhana atau modern, senantiasa menghendaki ketertiban, keteraturan, keseimbangan dan keamanan. 2. Ada kecenderungan aktivitas manusia dlm kehidupan masyarakat bersifat konsisten dan konstan, shg kmd membentuk pola2 ketertiban. Masyarakat cenderung mempertahankan ketertiban, shg relatif tertutup (bertentangan) terhadap perubahan. 3. Dlm kehidupan masyarakat, tindakan manusia selalu diatur dan dibatasi oleh berbagai norma sosial. Tujuannya adalah agar tindakan manusia tdk saling bertentangan, berselisih, konflik dan tdk merugikan pihak lain, sbgmn digariskan norma sosial yg telah disepakati bersama. 4. Norma2 sosial yg berlaku berfungsi sbg pengendali setiap kelakuan manusia dlm kehidupan masyarakat atau lazim disbut “pengawasan sosial”. 5. Dalam konsep sosiologi, pengawasan sosial dpt diartikan sbg suatu proses pembatasan tindakan yg bertujuan utk mengajak , memberi teladan, membimbing atau bahkan memaksa setiap anggota masyarakat, agar patuh terhadap norma2 sosial yg berlaku. Mayor Polak….

- 34. Lanjutan..normaLanjutan..norma 6. Mayor Polak: pengawasan sosial dpt berfungsi sbg penekan kemungkinan2 pelanggaran thdp norma2, nilai2 dan peraturan2, shg disiplin dlm klpk cenderung dpt dipertahankan. 7. Jadi fungsi pengawasan sosial : utk mendisiplinkan anggota masyarakat, dan menghindari atau membatasi penyimpangan perilaku , mencegah penyelewengan2, meluruskan melanggar norma2 sosial yg berlaku. 8. Teknik pengawasan sosial dpt dilakukan dg 2 cara, yaitu: persuasif (persuasive) dan kursif (coersive). Cara persuasif : pengawasan dg cara memberi contoh, mengajak, membimbing pelaku penyimpangan utk kembali pd pola kelakuan semula sesuai dg norma sosial yg berlaku. Sedangkan cara kursif: pengawasan dg cara memaksa dan mengancam pelaku penyimpangan dg kekerasan pisik. Kedua cara ini dpt diterapkan secara efektif sesuai dg kondisi penyimpangan yg terjadi. 9. Ada juga pengawasan sosial yg dilakukan dg menjatuhkan sanksi, hukum dan sosial. Sanksi sosial berupa pengasingan, pengucilan dr pergaulan, sedangkan sanksi hukum berupa proses pengadilan berdasarkan hukum formal. 10. Abdulsyani: Kepatuhan angg masyarakat thdp norma2 sbg unsur pengawasan sosial tergantung pd beberapa faktor (buku wajib hal 62-63)

- 35. Lanjutan Lembaga..Lanjutan Lembaga.. 5. CIRI UMUM & TIPE LEMBAGA KEMASYARAKATAN Gillin dan Gillin, menguraikan beberapa ciri Lembaga Kemasyarakatan (lembaga sosial), yaitu sbb: Merupakan organisasi pemikiran & pola2 perilaku yg terwujud dr aktivitas2 kemasyaratan dr cara/perbuatan sampai dg adat-istiadat. proses pelembagaan membutuhkan waktu yg cukup lama u/ mencapai tkt kekebalan tertentu. Mempunyai satu atau beberapa tujuan. Mempunyai alat2 perlengkapan yg dipergunakan u/ mencapai tujuan. Simbol2 merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan, misal: TNI mempunyai sibol2 tersendiri AL, AU, AD, dll. mempunyai tradisi tertulis/tidak tertulis. Sedangkan tipe2 Lembaga Kemasyarakatan adalah sbb: a. Crescive institution, adalah lembaga kemasyarakatan primer krn terbentuk scr tdk sengaja tumbuh dr adat-istiadat. Misal: hak milik, perkawinan, agama, dll. Enacted institution adalah lembaga kemasyaratan yg sengaja dibentuk u/ memenuhi tujuan tertentu. Misalnya: lembaga utang-piutang, lembaga perdagangan, lembaga pendidikan dll.

- 36. Lanjutan...Lanjutan... b. Lembaga kemasyaratan berdasarkan sistem nilai2 yg diterima masyarakat dikategorikan pd: Basic institution adalah lembaga kemasyarakatan yg sangat penting u/ memelihara dan mempertahankan tata tertib dlm masyarakat. Misal: keiuarga, sekolah, negara, dll. Subsidiary institution adalah lembaga kemasyaratan yg dianggap kurang penting oleh masyarakat tertentu. Misal: lembaga rekreasi. Ukuran lembaga kemasyaratan termasuk basic institution atau subsidiary institution tergantung dr masa hidup masyarakat tsb. c. Lembaga kemasyarakatan dipandang dr sudut penerimaan masyarakat; Approach atau Social Sanction Institutions, lembaga kemasyarakatan yg diterima oleh masyarakat, misal; Sekolah, Perusahaan, dll. Unsanction Institution, lembaga kemasyarakatan yg ditolak oieh masyarakat. Misal lembaga kemasyarakatan yg dibentuk oleh para penjahat atau para preman, dll.

- 37. 1. PENGERTIAN INTERAKSI SOSIAL Interaksi sosial adalah hubungan2 timbal balik yg dinamis antar individu, antar kelompok, atau antar individu dg kelompok. Seseorang dlm mempengaruhi orang lain melalui kontak langsung spt melalui gerak pisik, dlm obrolan, pendengaran, melalui pandangan, dll. Sedangkan kontak tdk langsung spt melalui tulisan, telepon dll. Roucek dan Warren: Interaksi sosial adalah suatu proses melalui tindak balas tiap klpk ber-turut2 menjadi unsur penggerak bagi tindak balas dari klpk lain. Atau proses timbal balik, di mana satu klpk beraksi (bertindak) kpd klpk lain, dan yg lain bereaksi (membalas tindakan). Oleh krn itu interaksi sosial merupakan dasar segala proses sosial. 2. SYARAT2 INTERAKSI SOSIAL Terjadinya interaksi sosial, krn adanya saling mengerti antar pihak2 ttg maksud dan tujuan masing2 dlm hubungan sosial. Dlm proses sosial, interaksi terjadi jika telah memenuhi syarat2 kontak dan terjadi komunikasi sosial, yaitu:

- 38. Lanjutan…Lanjutan… 1. Kontak, yaitu: hubungan antara 1 orang atau lebih melalui percakapan dg saling mengerti tentang maksud dan tujuan masing2 dlm kehidupan masyarakat. Unsur penting dlm interaksi sosial adalah saling mengerti antara kedua belah pihak yg berinteraksi; sedangkan kontak pisik bukan merupakan syarat utama interaksi sosial. Soerjono Soekanto: Kontak sosial primer, yaitu kontak sosial dlm bentuk tatap muka, bertemu, berjabat tangan, ber-cakap2 antar pihak yg melakukan kontak sosial. Sedangkan yg bersifat sekunder, yaitu kontak yg tdk langsung, membutuhkan perantara, spt melalui telepon, radio, surat, dll. 2. Komunikasi sosial , yaitu kesamaan pandangan antara orang2 yg berinteraksi terhadap suatu obyek. Dlm komunikasi seseorang memberikan tafsir pd perikelakuan orang lain berwujud pembicaraan, sikap atau gerak pisik, tentang perasaan2, keinginan2 yg ingin disampaikan. Dg komunikasi, sikap dan perasaan seseorang/klpk dpt diketahui dan dipahami oleh pihak lain, shg terjadi interaksi sosial. Dlm komunikasi dpt terjadi multi tafsir thdp sikap perilaku masing2 orang yg sedang berhubungan. Misal: jabatan tangan bisa berarti kesopanan, persahabatan, bangga dll; bgt juga makna sebuah senyuman..

- 39. 3. INTERAKSI SOSIAL Sbg UNSUR UTAMA Dlm KEHIDUPAN MASYARAKAT • Hub antar manusia, relasi2 sosial menentukan struktur masyarakat. • Hub antar manusia atau relasi2sosial terjadi melalui komunikasi. • Komunikasi merupakan dasar dari existensi suatu masyarakat. • Hub antar manusia, relasi2 sosial, hub satu dg yg lain warga2 masyarakat, mewujudkan dinamika perubahan dan perkembangan masyarakat. • Interaksi sosial adalah kunci semua kehidupan sosial, tanpa interaksi sosial, mk tak ada kehidupan bersama. • Interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas2 sosial. • Interaksi sosial merupakan hubungan yg dinamis, menyangkut hub antara orang perorangan, antara kelompok2, dan antara orang perorangan dg kelompok. 4. BENTUK-BENTUK INTERAKSI SOSIAL interaksi sosial dptdikategorikan ke dlm 2 bentuk, yaitu: 1. Interaksi sosial asosiatif, yakni mengarah kpd bentuk2 asosiasi (hubungan atau gabungan) seperti :

- 40. a. Kerja sama uatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok utk mencapai tujuan bersama. b. Akomodasi suatu proses penyesuaian sosial dlm interaksi antara pribadi dan kelompok2 utk meredakan pertentangan. c. Asimilasi proses sosial yg timbul bila ada kelompok masyarakat dg latar belakang kebudayaan yg berbeda saling bergaul scr intensif dlm jangka waktu lama, shig lambat laun kebudayaan asli berubah sifat dan wujudnya menjadi kebudayaan baru (campuran). d. Akulturasi proses sosial yg timbul, apabila kelompok masyarakat dg kebudayaan ttt dihadapkan dg unsur2 kebudayaan asing, shg lambat laun unsur 2 kebudayaan asing itu diterima menjadi kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan asli.

- 41. 2. Interaksi sosial yg bersifat disosiatif, yakni mengarah kpd bentuk2 pertentangan atau konflik, seperti: a. Persaingan perjuangan yg dilakukan perorangan atau kelompok sosial ttt, utk memperoleh kemenangan atau hasil scr kompetitif, tanpa menimbulkan ancaman atau benturan fisik thdp lawan. b. Kontravensi bentuk proses sosial yg berada di antara persaingan dan konflik. Wujud kontravensi :al. sikap tdk senang, baik scr tersembunyi maupun scr terang2an yg ditujukan thdp perorangan atau kelompok atau thdp unsur2 kebudayaan golongan ttt. Sikap tsb dpt berubah menjadi kebencian, akan ttp tdk sampai menjadi konflik. c. Konflik proses sosial antar perorangan atau kelompok masyarakat ttt, akibat adanya perbedaan paham dan kepentingan yg sangat mendasar, shg menimbulkan gap atau jurang pemisah yg menghambat interaksi sosial di antara yg bertikai .

- 42. 5. CIRI CIRI INTERAKSI SOSIAL Ada 4 ciri interaksi sosial, yaitu: a. Jumlah pelakunya lebih dari satu orang b. Terjadinya komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial c. Mempunyai maksud atau tujuan yang jelas d. Dilaksanakan melalui suatu pola sistem sosial tertentu

- 43. 1. PENGERTIAN STRUKTUR DAN STRATIFIKASI SOSIAL ☺ Struktur sosial dpt diartikan sbg susunan masyarakar yg didalamnya terdapat pembedaan fungsi masing2 individu atau klpk. ☺ Keluarga pd hakekatnya merupakan miniatur masyarakat, krn dlm keluarga terdapat struktur keluarga, yaitu terdpt susunan yg berbeda- beda berdasarkan fungsi, tugas, peran dan tanggung jawab masing2, antar anggota keluarga, Ayah, Ibu, Anak, atau pembantu rumah . ☺ Abdul Syani (2007:68) bhw Struktur Sosial dpt didefinisikan sbg tatanan sosial dlm kehidupan masyarakat yg di dlmnya terkandung hubungan timbal balik antara status dan peranan dg batas2 perangkat unsur2 sosial yg menunjuk pd suatu keteraturan perilaku, shg dpt memberikan bentuk suatu masyarakat. ☺ Istilah Jawa “kanca wingking” sbg “teman belakang”, para istri memegang peranan amat penting dlm keluarga. Jika tdk mampu berperan sbg teman belakang, maka keluarga akan kehilangan keseimbangan . Jadi tidaklah berlebihan jika wanita menggantikan laki2 mencari nafkah, mk rumah tangga akan kehilangan ratu penyeimbang.

- 44. ☺ Dlm struktur keluarga, kedudukan, fungsi dan tanggungjawab masing2 telah tersusun (kalau boleh dikatakan telahditakdirkan) secara alamiah. Jika peran dipertukarkan, dpt mengakibatkan disharmoni, ketidakserasian , bahkan kekacauan sosial. Penyeragaman hanya mungkin dilakukan trhd bobot hak dan kewajibannya atau hanya diterapkan thdp bahan, model pakaiannya. 2. CIRI-CIRI DAN SIFAT STRUKTUR SOSIAL a. Mengacu pd hub2 sosial pokok yg dpt memberikan bentuk dasar masyarakat, dan batasan2 aksi. b. Mencakup semua hub2 sosial yg bersifat non proses (teratur) dr sistem sosial. c. Merupakan seluruhan kebudayaan masyarakat yg dpt dipandang sbg suatu kenyataan empiris dr hub sosial antar individu. d. Merupakan realitas sosial yg bersifat status dan membeku, shg dpt disebut sbg aspek statis dr proses sosial. e. Merupakan tahapan perubahan masyarakat: 1) terdpt peranan sbg unsur peubah, dan 2) dlm perubahan terdpt tahap perhentian stabilitas, keteraturan danb integritas sosial.

- 45. 3. LATAR BELAKANG TERJADINYA STRATIFIKASI SOSIAL Definisi Pitirim A. Sorokin: pelapisan sosial merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dlm kelas2 scr bertingkat (hierarkis). Wujudnya: lapisan2 dalam masyarakat, ada lapisan atas, tengah & ada lapisan2 bawah. Setiap lapisan disebut strata sosial. Bruce J. Cohen: sistem stratifikasi akan menempatkan setiap individu pd kelas sosial yg sesuai berdasarkan kualitas yg dimiliki. LB terjadinya stratifikasi: krn dlm kehidupan masyarakat terdapat unsur2 fasilitas hidup yg dianggap berharga atau bernilai tinggi. Ada 3 faktor utama yg mendorong terjadinya stratifikasi sosial, al: a) Setiap individu atau klpk memiliki kemampuan yg berbeda dlm upaya memperoleh fasilitas hidup yg dianggap penting. b) Tiap individu atau klpk mempunyai pandangan yg relatif sama thd obyek kepentingan . c) Tiap Individu atau klpk selalu mempunyai obyek kepentingan yg diprioritaskan dan dibanggakan. Dg kemampuan yg berbeda, maka tdk ada jaminan masing2 pihak dpt memperoleh fasilitas hidup dan kebanggan yg sama. Kondisi tsb berlangsung terus dlm kehidupan masyarakat, shg terbentuklah pelapisan status masyarakat sesuai dg ragam kepentingan prioritas dan kebanggaan masing2.

- 46. Fasilitas2 hidup yg dibanggakan itu antara lain: uang, pekerjaan, kedudukan, pemilikan tanah, status sosial ttt (spt ketokohan dlm masyarakat, kesolehan beragama), pimpinan organisasi tertentu, dll. Pendpt lain: ukuran dominan sbg dasar pembentukan stratifikasi sosial, al: 1) ukuran kekayaan, 2) ukuran kekuasaan dan wewenang, 3) ukuran kehormatan, 4) ukuran ilmu pengetahuan. (dlm stratifikasi sosial bentuk) 4. FUNGSI STRUKTUR SOSIAL o Secara umum fungsi struktur sosial dlm kehidupan masyarakat adalah: 1. untuk memelihara kontinuitas apa2 yg bersifat struktural. 2. Sbg dasar utk menanamkan disiplin sosial; krn aturan disiplinnya dr dlm klpk sendiri, maka perlakuan pengawasan cenderung lebih mudah diterima sgb kepentingan sendiri. 3. Sbg unsur pengawasan sosial utk membatasi penyelewengan atas norma2 klpk. 4. Norma2 di dlmnya sbg batas2 aktivitas individu agar selalu menyesuaikan diri dg ketertiban dan keteraturan masyarakat. o menurut Emile Durkheim: fungsi struktur sosial al: 1) kontrol sosial, 2) stabilitas keluarga, 3) sifat heterogenitas < sifat kolektivitas. o menurut Ankie MM.Hoogvelt (1985): 1. fungsi mempertahankan pola (pattern maintenance) 2. fungsi integrasi 3. fungsi pencapaian tujuan 4. fungsi adaftasi

- 47. 5. SISTEM STRATIFIKASI SOSIAL Sistem Stratifikasi menuruf sifatnya dpt digolongkan menjadi straifikasi terbuka ,tertutup dan campuran. Sistem tertutup manakala setiap angg masyarakat tetap pd status yg sama dg orang tuanya; anggota dari setiap strata sulit mengadakan mobilitas vertikal. Contoh: 1) Kaum Sudra tdk bisa pindah posisi naik di lapisan Brahmana; 2) Rasialis (kulit hitam) dianggap di posisi rendah tdk bisa pindah di posisi kulit putih yg dianggap tinggi; 3) Feodal (golongan hamba tdk bisa pindah ke posisi raja/bangsawan). Sistem terbuka, bersifat dinamis krn mobilitasnya tinggi. Setiap anggota strata bebas meningkatkan statusnya, baik vertikal atau horisontal. Tiap orang bebas menduduki status berbeda dg orang tuanya, bisa lebih tinggi /lebih rendah. Faktor2 yg mungkin dpt meyebabkan terjadinya stratifikasi terbuka al: perbedaan peranan & status pendidikan & pekerjaan. Contoh: orang miskin bisa jadi kaya krn usahanya. Sistem campuran, merupakan kombinasi terbuka dan tertutup. Contoh: orang Lampung bergelar Pengiran memp kedudukan tinggi dan terhormat dlm lingkungan marganya, tp sbg karyawan ia harus tunduk dg kebijakan atasannya, subbag, kabag atau karo di lingkungan kerjanya. Artinya , ia harus menyesuaikan diri dg aturan klmp di luar kekuasaannya.

- 48. 6. KELAS-KELAS Dlm KEHIDUPAN MASYARAKAT (Social Classes) Pd awalnya tak ada kelas dlm masyarakat pd jaman komunal primitif. Pd jaman ini, orang saling tolong utk bertahan hidup & melindungi diri dr berbagai bahaya. Utk bertahan hidup hrs berburu, mengumpulkan makanan utk dimakan bersama. Perbedaan mulai muncul, tatkala tempat tinggal dan golongan mereka menjadi berbeda antara klpk satu dg yg lainnya. Perbedaan juga muncul krn adanya perbedaan keterampilan, bahasa, kekuatan, jumlah pengikut, kekuasaan atas areal lahan , dll. Terbentuknya kelas2 sosial juga akibat dari pembagian kerja scr sosial, dan perbedaan kepemilikan pribadi atas alat2 produksi. Marx menggolongkan stratifikasi sosial dlm dimensi ekonomi; unsur paling pokok adalah kepemilikan atas alat produksi. Oleh krn itu kelas sosial dpt diartikan sbg pembedaan individu atau kelompok berdasarkan kriteria ekonomi. Menurut Horton and Hunt keberadaan kelas sosial dlm masyarakat berpengaruh thdp beberapa hal, al: adalah identifikasi diri dan kesadaran kelas sosial, pola keluarga, dan munculnya simbol status dlm masyarakat.

- 49. Menurut Horton dan Hunt (1992: 12-13): Kelas sosial mempunyai pengaruh dlm pola kehidupan masyarakat, yaitu: 1. Identifikasi diri atas kelas sosial memberikan pengaruh thdp perilaku seseorang. Perasaan identifikasi membuat individu cenderung meniru norma2 perilaku kelas sosial yg dianggap sesuai. Misal: orang yg merasa ada di kelas eksekutif berusaha utk makan minum di kafe dp warung tegal. Walaupun bila diukur dg ukuran privilege sesungguhnya blm dpt dikategorikan kelas eksekutif 2. Kelas sosial dpt mempengaruhi pembentukan pola2 keluarga. Alternatif pembentukan keluarga bagi kalangan atas lebih banyak dibandingkan kalangan bawah. Contoh wanita dg penghasilan tinggi scr ekonomi mandiri, dpt memilih berumahtangga atau cukup membentuk keluarga single parent. Sedangkan wanita yg berpenghasilan rendah tdk terlalu mandiri scr ekonomi cenderung mencari pasangan utk membentuk rumah tangga. Kebiasaan membaca akan lebih di utamakan pd kelas atas atau menengah, dibandingkan pd kelas bawah. 3. …..

- 50. 3. Munculnya simbol status yg menandakan status seseorang dlm masyarakat. Ada kecenderungan orang selalu menunjukkan kelebihannya kpd orang lain. Simbol status berfungsi memberitahukan statusnya kpd orang lain. Contoh simbol2 status: cara menyapa, bahasa, gaya bahasa, busana, perhiasan, bentuk dan letak rumah, kegiatan rekreasi. Simbol status ini dpt juga diantilkan sbg simbol gengsi. 7. UNSUR-UNSUR STRATIFIKASI SOSIAL (Lapisan masyarakat) 1. Kedudukan (Status) • Ascribed-status : kedudukan yg duturunkan /diwariskan tanpa memperhatikan perbedaan rohaniah dan kemampuan. • Aschieved status: kedudukan yg dicapai oleh seseorang dg usaha2 yg disengaja. Kedudukan dpt terlihat dari status symbol (cara berpakaian, pergaulan, gelar dll.) 2. Peranan (role): merupakan aspek dinamis kedudukan. Jika seseorang menjalankan hak & kewajiban sesuai dg kedudukannya maka dia telah menjalankan suatu peranan. Hubungan sosial dlm masyarakat merupakan hubungan antara peranan2 individu dlm masyarakat.

- 51. Hal-hal yang berkaitan dengan peranan: 1. Peranan meliputi norma2 yg dihubungkan dg kedudukan seseorang dlm masyarakat. Peranan merupakan rangkaian peraturan yg membimbing seseorang dlm kehidupan masyarakat. 2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yg dpt dilakukan individu dlm masyarakat sbg organisasi. 3. Peranan dpt disebut sbg perilaku individu yg penting bagi struktur sosial. Lapisan yg sengaja disusun dlm organisasi formal utk mengejar tujuan tertentu.

- 52. 8. DIMENSI STRATIFIKASI SOSIAL Utk menjelaskan stratifikasi sosial ada tiga dimensi yg dpt dipergunakan yaitu : privilege, prestise, dan power. Ke-3 dimensi ini dpt dipergunakan sendiri2, dpt juga didigunakan scr bersama. Karl Marx: menggunakan dimensi privilege (ekonomi) utk membagi masyarakat industri menjadi 2 kelas, yaitu: kelas Borjuis dan Proletar. Sedangkan Max Weber, Peter Berger, Jeffries dan Ransford mempergunakan ke-3 dimensi tersebut. Dari penggunaan ke-3 dimensi tsb Max Weber memperkenalkan konsep: kelas, klpk status, & partai. Weber: dimensi kehormatan, status & peluang Individu dlm kehidupan masyarakat ditentukan dg ukuran kehormatan. Dlm pergaulan dpt berupa pembatasan sikap perilaku antara orang yg statusnya rendah dg yg tinggi. Klpk status ditandai adanya hak istimewa & monopoli atas barang/jasa, kesempatan ideal dan materi. Contoh: pembedaan sultan atau bangsawan dg abdi dalem dlm Kesultanan Yogyakarta. Dimensi kekuasaan (Weber): peluang bagi orang atau klpk utk mewujudkan keinginannya melalui tindakan komunal. Bentuk dari tindakan komunal ini adalah partai yg diorientasikan pd diperolehnya kekuasaan. Pd hakekatnya sifat klpk ini oportunis & pragmatis. Masyarakat dlm negara dunia ke-3 spt Indonesia, di mana kekuasaan memacu kesenjangan antara yg kaya dan yg miskin makin lebar.

- 53. 1. PENGERTIAN PERUBAHAN SOSIAL Perubahan sosial: perubahan fungsi kebudayaan dan perilaku manusia dlm masyarakat dari keadaan tertentu menjadi keadaan yg lain. merupakan kegiatan atau proses yg membuat sesuatu atau seseorang berbeda dg keadaan seblmnya dan merupakan proses yg menyebabkan perubahan pola perilaku individu atau institusi. Ada 4 tkt perubahan yg perlu diketahui ,yaitu: pengetahuan, sikap, perilaku individual & kelompok. Perubahan sosial budaya: perubahan yg terjadi akibat ketidaksaman atau ketidaksesuaian diantara unsur2 sosial & kebudayaan yg saling berbeda. Beberapa definisi perubahan sosial menurut para ahli: 1. Mac Iver: perubahan sosial (social relationship) merupakan perubahan dlm hubungan sosial atau sbg perubahan thdp keseimbangan (equilibrium) hubungan sosial. 2. John Lewin Gillin dan John Phillip Gillin: suatu variasi dr cara2 hidup yg diterima yg disebabkan oleh perubahan kondisi geografis, kebudayaan materiil, komposisi penduduk, ideologi, maupun krn difusi dan penemuan baru dlm masyarakat.

- 54. 3. Samuel Koening: Perubahan sosial menunjukkan pd modifikasi2 yg terjadi dlm pola2 kehidupan manusia. Modifikasi2 tsb terjadi krn sebab2 internal maupun eksternal. 4. Wilbert Moore: merupakan signifikasi dari struktur sosial yg merupakan pola interaksi dan aktivitas sosial. Struktur sosial tsb adalah norma, nilai dan budaya. 5. Willian F. Ogburn: mengemukakan bhw ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur2 kebudayaan, baik material maupun immaterial, dan yg lebih ditekankan adalah pengaruh besar unsur2 kebudayaan material thd unsur2 immaterial. 6. Selo Soemardjan: Segala perubahan2 pd lembaga2 kemasyarakatan di dlm suatu masyarakat, yg mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dlmnya nilai2, sikap dan perilaku diantara kelompok2 dlm masyarakat. Tekanannya adalah pd lembaga2 kemasyarakatan sbg himpunan pokok manusia, yg jika terjadi perubahan dpt mempengaruhi segi2 struktur masyarakat lainnya. 7. James W. Vander Zander: merupakan konfrontasi masyarakat dg situasi baru dan mendorong masyarakat utk melakukan suatu kegiatan dlm bentuk baru. Baca buku wajib hal 163-164

- 55. 2. LATAR BELAKANG TERJADINYA PERUBAHAN SOSIAL Timbunan kebudayaan dan penemuan baru. Keragaman kebudayaan dlm masyarakat bertambah secara akumulatif dan adanya penemuan baru, dpt memicu perbedaan, benturan, atau persamaan2 diantaranya, shg dpt menimbulkan perubahan atas unsur2 budaya. Koentjaraningrat: faktor2 pendorong adanya penemuan baru adalah: a) kesadaran dr orang perorang akan kekurangan dlm kebudayaannya; b) kualitas dr ahli2 dlm suatu kebudayaan; c) perangsang bagi aktivitas2 penciptaan dlm masyarakat. Ogburn dan Niimkoff: penemuan baru adalah penciptaan pengelompokan dr individu2 yg baru, penciptaan adat istiadat baru, atau perikelakuan sosial yg baru. Perubahan jumlah penduduk Perubahan jumlah penduduk juga dpt menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Bertambahnya penduduk dpt mengakibatkan perubahan pd struktur masyarakat, terutama thdp lembaga2 kemasyarakatannya. Perubahan kehidupan masyarakat dpt terjadi krn percampuran antara berbagai pola perilaku sosial & kebudayaan; di samping ekonomi politik & keamanan (baca buku wajib hal 166)

- 56. Pertentangan (conflict) Secara sosiologis, konflik dpt diartikan sbg proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga klpk) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dg menghancurkannya atau membuatnya tak berdaya. Latar belakang konflik: perbedaan ciri yg dibawa individu dlm suatu interaksi. Perbedaan2 ini diantaranya menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dll. Perbedaan pendirian dan perasaan thdp obyek atau lingkungan ttt dpt menjadi faktor penyebab timbulnya konflik sosial, Dlm masyarakat yg heterogen biasanya ditandai hubungan2 sosial yg semakin tdk langsung antara satu sama lainnta. Kondisi pemenuhan kebutuhan semakin terbatas, shg persaingan tdk dpr dihindari. Jika proses ini memuncak, mk pertentangan akan terjadi. Dlm kondisi masyarakat menjadi resah, kecewa dan mudah terpengaruh amat rentan terjadi konflik. Contoh: kondisi banyak pengangguran, tak tersedia lapangan kerja & rendahnya mutu pendidikan, amat mudah terpancing dg tindak kekerasan (baca buku wajib 166-167)

- 57. Perubahan sosial selalu terjadi dlm masyarakat, krn adanya ciri2 sbb: • Tdk ada masyarakat yg berhenti berkembang, setiap masyarakat pasti berubah, meskipun ada yg cepat dan ada yg lambat • Perubahan yg terjadi pd lembaga sosial ttt akan diikuti perubahan pd lembaga lain • Perubahan sosial yg cepat akan mengakibatkan disorganisasi sosial • Disorganisasi sosial akan diikuti oleh reorganisasi melalui berbagai adaptasi dan akomodasi • Perubahan tdk dpt dibatasi hanya pd bidang kebendaan atau spiritual saja, keduanya saling berhubungan. 3. PROSES PERUBAHAN SOSIAL Secara umum proses perubahan sosial tediri dari 3 tahap, yaitu: 1. Invensi: proses penciptaan/penemuan & pengembangan ide2 baru atau inovasi. Inovasi: Ide baru, gagasan, tindakan atau barang yg dianggap baru. 2. Difusi: proses komunikasi dan sosialisasi ide2 baruk e dlm sistem sosial, yaitu proses penyebaran ide baru melalui saluran dan waktu kpd masyarakat. Proses difusi dpt berupa media massa atau media interpersonal dan kecepatannya tergantung pd kebaruan, pengakuan dan kebutuhan masyarakat 3. Konsekuensi: perubahan2 yg terjadi dlm sistem sosial sbg akibat pengadopsian atau penolakan inovasi. Perubahan terjadi jika penggunaan atau penolakan ide baru itu mempunyai akibat.

- 58. 4. BENTUK-BENTUK PERUBAHAN SOSIAL Perubahan lambat (evolusi) dan perubahan cepat (revolusi) Evolusi: perubahan2 sosial yg berlangsung secara lambat & tdk menyangkut perubahan dasar2/sendi2 pokok kehidupan masyarakat Revolusi: perubahan2 sosial yg berlangsung dg cepat & menyangkut dasar2 atau sendi2 pokok kehidupan masyarakat Perubahan kecil dan perubahan besar Perubahan kecil: perubahan2 yg terjadi pd unsur2 struktur sosial yg tdk membawa pengaruh langsung atau yg berarti bagi masyarakat. perubahan besar: perubahan2 yg terjadi pd unsur2 struktur sosial yg membawa pengaruh besar pa masyarakat Perubahan Struktur dan Perubahan Proses Perubahan yg dikehendaki (intended-change) atau perubahan yg direncanakan (planned-chage) dan perubahan yg tdk dikehendaki (unitended-change) atau perubahan yg tdk direncanakan (unplanned- change) (baca buku wajib hal 167-169) Dla kehidupan politik, revolusi politik terjadi jika: 1) ada keinginan umum, 2) ada pemimpin, 3) pemimpin dpt menampung aspirasi, 4) pemimpin, 5) ada momentum yg tepat.

- 59. 5. MACAM-MACAM PERUBAHAN SOSIAL Perubahan Progresif dan regresif Perubahan progresif: perubahan ke arah kemajuan, sedangkan regresif: merupakan perubahan kea rah keadaan yg lebih buruk (mundur). Peubahan intended (diinginkan) dan unintended (tdk diinginkan) Perubahan intended: perubahan yg diinginkan atau direncanakan (planned change), misal: pembangunan, sedangkan unintended: merupakan perubahan yg tdk diinginkan (dpt berupa dampak dari perubahan). Perubahan Immanen dan Perubahan Kontak Jika perubahan itu bersumber dari dlm sistem sosial itu sendiri, mk disebut perubahan imanen. Sedangkan jika sumbernya ide baru itu berasal dari luar sistem sosial, disebut perubahan kontak. Perubahan imanen: terjadi jika anggota sistem sosial menciptakan dan mengembangkan ide baru dg sedikit/tanpa pengaruh pihak luar dan ide baru menyebar ke seluruh sistem sosial. Perubahan kontak: terjadi jika pihak luar memperkenalkan ide baru ke dlm sistem sosial. perubahan kontak merupakan gejala “antarsistem”. Ada 2 macam perubahan kontak, yaitu perubahan kontak selektif dan perubahan kontak terarah. Perbedaan perubahan tsb tergantung dari sumber perubahan, dari dlm atau dari luar sistem sosial.

- 60. 6. FAKTOR FAKTOR PENYEBAB PERUBAHAN Faktor2 penyebab perubahan dpt dibedakan atas faktor internal dan eksternal: Faktor-faktor eksternal: atau faktor dari luar masyarakat, dpt berupa: (1) pengaruh kebudayaan masyarakat lain, yg meliputi proses2 difusi (penyebaran unsur kebudayaan), akulturasi (kontak kebudayaan), dan asimilasi (perkawinan budaya), (2) perang dg negara atau masyarakat lain, dan (3) perubahan lingkungan alam, misalnya disebabkan oleh bendana. Faktor-faktor internal: faktor dari dalam masyarakat, misalnya (1) perubahan aspek demografi (bertambah dan berkurangnya penduduk), (2) konflik antar-kelompok dlm masyarakat, (3) terjadinya gerakan sosial dan/atau pemberontakan (revolusi), dan (4) penemuan2 baru, yg meliputi (a) discovery, atau penemuan ide/alat/hal baru yg belum pernah ditemukan sebelumnya (b) invention, penyempurnaan penemuan2 pd discovery oleh individu atau serangkaian individu, dan (c) inovation, yaitu diterapkannya ide2 baru atau alat2 baru menggantikan atau melengkapi ide2 atau alat2 yg telah ada.

- 61. Faktor2 penyebab perubahan menurut jenisnya dpt dibedakan antara faktor2 yg bersifat material dan yg bersifat immaterial: Faktor2 yg bersifat material, meliputi: (1) perubahan lingkungan alam, (2) perubahan kondisi fisik-biologis, dan (3) alat2 dan teknologi baru, khususnya Teknologi Informasi dan Komunikasi. Faktor2 yg bersifat nonmaterial, meliputi: (1) ilmu pengetahuan, dan (2) ide2 atau pemikiran baru, ideologi, dan nilai2 lain yg hidup dlm masyarakat. 7. PERUBAHAN INDIVIDUAL DAN SISTEM (sosial) 1. Di dlm tindakan perubahan individual, jelas bhw [masyarakat] yg kolektif pun akan berubah. Keduanya tdk saling bertentangan, sekalipun kelompok2 tertentu (politik) mencoba memisahkan keduanya & memaksa yg individual menyesuaikan diri dg kolektivitas. 2. Perubahan2 dlm sistem sosial bersifat gradual (bertahap)melalui penyesuaian, bukan bersifat revolusioner. 3. Perubahan penyesuaian sistem terjadi melmelalui proses dari luar alui 3 macam kemungkinan: perubahan pertumbuhan (extra systemic change), penemuan baru anggota kolektif, dan differensiasi struktural dan fungsional. 4. Anggapan dasar: pd peranan unsur2 normatif dari tingkah laku sosial (pengaturan scr normatif thdp hasrat seseorang utk menjamin stabilitas sosial)

- 62. 5. Jika individu sbg target, premisnya: individu yg berubah, lebih lanjut akan mempengaruhi (turut merubah) tatanan sosial (kelompok atau organisasi). Pendekatan individual ini merupakan pendekatan yg lambat. Meski individu yg menjadi target, tapi sasaran-antara yg akan dipengaruhi terlebih dahulu selalu kelompok, krn norma yg mempengaruhi perilaku tercipta dlm interksi kelompok. 6. Jika kelompok yg menjadi target, asumsinya : perubahan suasana (klpk/struktur sosial) akan mempengaruhi perubahan individu. Utk mengubah klpk perlu mengubah struktur sosialnya. Dg struktur sosial sbg target, berarti harus memperhatikan scr luas, menyebar pd ragam cara intertaksi dan suasana yg berpengaruh.

- 63. 1. DEFINISI HUKUM a. Prof. Mr. E.M. Meyers: Hukum ialah semua aturan yg mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kpd tingkah laku manusia dlm masyarakat, dan yg menjadi pedoman bagi Penguasa2 Negara dlm melakukan tugas-nya. b. Leon Duguit: Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yg daya penggunannya pd saat tertentu diindahkan oleh masyarakat sbg jaminan dari kepentingan bersama dan yg jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama thdp orang yg melakukan pelanggaran itu. c. Utrecht: Hukum itu adalah himpunan peraturan2 (perintah2 dan larangan2) yg mengurus tata tertib suatu masyarakat dan krn itu harus ditaati oleh masyarakat itu. d. S.M Amin, SH: Kumpulan peraturan2 yg terdiri dari norma dan saksi2, dan tujuan hukum adalah mengadakan ketatatertiban dlm pergaulan manusia, shg keamanan dan ketertiban terpelihara. e. J.C.l Simorangkir, S.H dan Woerjono Sastropranoto, S.H: Hukum ialah peraturan2 yg bersifat memaksa, yg menentukan tingkah laku manusia dlm lingkungan masyarakat yg dibuat oleh Badan resmi yg berwajib, pelanggaran mana thdp peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dg hukuman tertentu.

- 64. Sedangkan tujuan hukum adalah: a. mengadakan ketatatertiban dlm pergaulan manusia, shg keamanan dan ketertiban terpelihara (S.M Amin, SH). b. Hukum berfungsi menyelesaikan konflik yg diikuti unsur paksaan berdasarkan pertimbangan hukum. c. Utk menjamin keseimbangan agar dlm hubungan masyarakat tdk terjadi kekacauan. d. Utk menjamin kepastian hukum dlm masyarakat, & hukum harus pula bersendikan pd keadilan, yaitu asas2 keadilan dari masyarakat. e. PROF. SUBEKTI: mendatangkan kemakmuran & kebahagiaan pd rakyat. f. DR. U. VAN APELDOORN: mengatur pergaulan hidup manusia scr damai; melindungi kepentingan2 hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda pihak yg merugikannya. g. GENY: Dlm "Science et technique en droit prive positif," Geny mengajarkan bhw hukum bertujuan semata-mata utk mencapai keadilan. Dan sbg unsur dp Keadilan, yaitu kepentingan daya guna dan kemanfaatan. h. BENTHAM: utk mewujudkan semata-mata apa yg berfaedah bagi orang; menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya orang dan menjamin kepastian hukum. Utk menjaga agar peraturan hukum dpt berlangsung terus dan diterima oleh anggota masyarakat, maka peraturan hukum yg ada harus sesuai dan tdk boleh bertentangan dg asas2 keadilan dari masyarakat.

- 65. 2. TEORI HUKUM Scr terminology teori hukum dikenal dg beberapa istilah (Hampstead: 20) yaitu: 1. Legal theory: teori hukum yg memfokuskan kajiannya bhw hukum yg dianggap eksis adalah apa yg ada di dlm undang2; sedangkan di luar undang2 dpt dianggap bukan bagian dari hukum. Istilah legal theory banyak lebih mengacu pd pandangan positivistik. Pd posisi demikian para praktisi hukum (jurist als medespeler) kurang atau tdk menyukai teori hukum (legal theory) krn dianggap sangat terbatas & sempit sifatnya. 2. Jurisprudence: teori hukum yg lebih meletakkan pd dasar pemikiran bhw hukum dan masyarakat bersifat dialektika fungsional. antara hukum dan masyarakat tdk dpt dilepaskan satu dan lainnya dan saling pengaruh mempengaruhi (L.A. Hart maupun W. Halverson (1981: 2 dan 9). 3. Legal history: teori yg berdasarkan pemikiran ttg teori hukum erat hubungannya dg ideology (legal ideology) dari masyarakat pendukungnya yg berarti bhw teori hukum sangat erat hubungannya dg sejarah hukum. Pendapat ini salah satunya adalah Hampstead (dlm Kadri Husin, materi kuliah Teori Hukum)

- 66. 3. PENGERTIAN KEKUASAAN DAN POLITIK Miriam Budiardjo,2002: Kekuasaan adalah kemampuan seseorang/klpk utk mempengaruhi tingkah laku orang atau klpk lain sesuai dg keinginan dari pelaku. Ramlan Surbakti,1992: Kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain u/ berpikir dan berperilaku sesuai dg kehendak yg mempengaruhi. Kekuasaan (power): Kemampuan utk mempengaruhi orang lain/klpk atau merubah pikiran orang atau situasi tertentu. Kekuasaan bersifat positif: kemampuan mempengaruhi & merubah pemikiran orang lain atau klpk utk melakukan suatu tindakan yg diinginkan oleh pemegang kekuasaan dg sungguh2, bukan krn paksaan baik scr fisik maupun mental. Kekuasaan bersifat Negatif: mempengaruhi orang lain/klpk utk melakukan tindakan yg diinginkan oleh pemegang kuasa dg cara paksaan/tekanan baik scr fisik maupun mental. Konsep kekuasaan politik: kemampuan utk mempengaruhi masyarakat dan negara agar membuat keputusan; tanpa kekuasaan, berarti tdk ada keputusan.

- 67. Variasi yg dekat dg kekuasaan politik adalah kewenangan (authority), yaitu: kemampuan utk membuat orang lain melakukan suatu hal dg dasar hukum atau mandat yg diperoleh dari suatu kuasa. Seorang polisi bisa menghentian mobil di jalan, bkn berarti memiliki kekuasaan, ttp memiliki kewenangan yg diperolehnya dari UU Lalu Lintas, shg jika pemegang kewenangan melaksankan kewenangannya tdk sesuai dg mandat peraturan yg dijalankan, maka dia telah menyalahgunakan wewenangnya, dan utk itu bisa dituntut dan dikenakan sanksi. Kekuasaan, baru akan benar2 teruji kekuatan atau kelemahannya ketika terjadi bencana. Apakah bisa mengatasi atau justeru sengaja menciptakan keresahan. Mencipatakan kedamaian atau menyulut kekerasan. Membangun kesejahteraan atau kesenjangan. Kekuasaan bagai political game yg diperankan penguasa dan pesaingnya utk saling menjatuhkan. 4. SIFAT HAKIKAT POLITIK DAN KEKUASAAN Secara prinsip, politik merupakan upaya peranserta dlm mengurus dan mengendalikan kepentingan masyarakat, maka politik sangat erat dg kekuasaan. Artinya, jika orang memutuskan terjun ke dunia politik, mk orang akan semakin dekat dg kekuasaan. Barangkali ini pemahaman kebanyakan orang ttg politik.

- 68. Politik berusaha mengurus dan mengendalikan urusan masyarakat, politik juga dpt dijadikan alat u/ menyampaikan kebaikan dan kebenaran kpd masyarakat luas. Inilah sesungguhnya hakikat dari politik yg sesungguhnya, sarana utk menyampaikan kebaikan dan kebenaran melalui orang2 yg diserahi amanah utk mengurus urusan masyarakat. Orang2 yg bekerja dan diberi amanah utk mengurusi urusan orang banyak dipilih melalui proses politik. Mereka dipilih utk mengurus urusan rakyat dan bekerja sbg pelayan bagi rakyat. Bagi orang2 yg memahami politik dg benar, idealnya kekuasaan bukan tujuan akhir, ttp kekuasaan merupakan amanah rakyat, yaitu bekerja utk kepentingan rakyat. Akan tetapi biasanya yg terjadi justru sebaliknya. Orang2 yg diberi amanah utk kepentingan rakyat yg dipilih melalui proses politik, justeru mengkhianati amanah itu, dg mengutamakan kepentingan pribadi dan golongannya sendiri di atas kepentingan rakyat. Politik dianggap sbg kegiatan/usaha memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Sebenarnya orang yg bekerja dlm orbit politiklah yg telah membuat stigma dan label bhw politik selalu berorientasi pd kekuasaan ,dan bukan politik yg jahat. Orang2 yg telah mengingkari amanah rakyat itulah yg telah membuat politik menjadi buruk dan identik dg korupsi. Ketika ada sekelompok orang menggunakan politik utu menyampaikan kebaikan dan kebenaran, orang menganggapnya sbg sebuah kesia- siaan. (paper: politik dan kekuasaan).

- 69. 5. SALURAN POLITIK DAN KEKUASAAN a. Partai politik, organisasi politik, lembaga politik, dewan perwakilan, birokrasi politik, gerakan politik, dll b. Memberdayakan politik masyarakat melalui pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama pembangunan c. Partisipasi politik masyarakat adalah perilaku politik lembaga dan para pejabat pemerintah yg bertanggung jawab membuat, melaksanakan dan menegakkan keputusan politik, perilaku politik masyarakat (individu/kelompok) yg berhak mempengaruhi lembaga dan pejabat pemerintah dlm pengambilan keputusan politik, krn menyangkut kehidupan masyarakat. Dusseldorp (1994:10), salah satu cara utk mengetahui kualitas partisipasi politik masyarakat dpt dilihat dari bentuk2 keterlibatan seseorang dlm berbagai tahap proses pembangunan yg terencana mulai dari perumusan tujuan sampai dg penilaian. d. Saluran2 politik berupa suprastruktur politik tsb dpt dimasuki setiap warga yg memiliki hak yg sama, sebab Indonesia menganut demokrasi dimana setiap orang berhak mendpt kesempatan menduduki jabatan politis tertinggi sekalipun.

- 70. e. Mengurus/lola kekuasaan negara tentu tdk hanya tanggungjawab rakyat secara langsung, melainkan melalui mekanisme perwakilan yg merujuk pda paham kedaulatan rakyat. Agar wakil2 rakyat dlm mengelola negara bertindak atas nama rakyat, maka wakil2 rakyat itu dipilih sendiri oleh rakyat melalui pemilu. Artinya pemilu sbg instrument demokrasi utk melahirkan pemimpin bangsa (elite politik) sesuai dg harapan rakyat. f. Secara normatif, kekuasaan bersifat netral, jika dpt dikelola scr postif berimplikasi pd kemakmuran bangsa; dmk juga sebaliknya jika gagal dikendalikan akan merusak tatanan bangsa dan potensial merampas hak2 rakyat. 6. WEWENANG DAN DINAMIKA BIROKRASI a. Wewenang (authority): hak utk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain utk melakukan atau tdk melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. b. Wewenang dlm kamus bhs didefinisikan sbg kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kpd orang lain; fungsi yg boleh/tdk dilaksanakan (baca buku wajib hal 144- 145)

- 71. c. Wewenang: kemampuan utk melakukan tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak berdasarkan undang2 yg berlaku utk melakukan hubungan2 hukum. d. kewenangan: kekuasaan yang diformalkan (secara hukum) baik thdp segolongan orang ttt maupun thdp suatu bidang pemerintahan ttt. e. Ada 4 macam wewenang, yaitu: 1) wewenang kharisma, tradisional, dan rasional; 2) wewenang resmi dan tdk resmi; wewenang pribadi dan teritorial; wewenang terbatas dan menyeluruh (baca buku wajib hal 145-146) f. Dlm negara hukum, kekuasaan sering bersumber dari wewenang formal (formal authority) yg memberikan kekuasaan atau wewenang kpd seseorang dlm suatu bidang tertentu. g. Kekuasaan dan wewenang memiliki hubungan yg erat dan terkadang sulit dibedakan. Oleh krn itu kekuasaan bisa dilekatkan ke definisi wewenang dlm kontek mendahulukan peran dp wewenang atau kekuasaaan. h. Dlm Implementasinya: mendahulukan peran dari wewenang jelas merupakan mindset birokrasi yg diharapkan dpt memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Semakin besar nilai tambah yg dirasakan masyarakat, semakin tinggi pengakuan eksistensi birokrasi ditengah masyarakat.

- 72. i. Max Weber: bahwa wewenang yg dilegitimasi merupakan syarat utama utk memperoleh pengakuan dan motivasi orang2 dlm organisasi. j. Secara spesifik peran penting budaya birokrasi adalah membantu menciptakan rasa memiliki thdp organisasi; menciptakan jati diri anggota organisasi; menciptakan keterikatan emosional; membantu menciptakan stabilitas organisasi sebagai sistem sosial; dan menemukan pedoman perilaku dr norma2 kebiasaan se hari2. k. Grabiel A.Almond (1960): proses perubahan pembudayaan harus disosialisasikan scr merata kpd masy, rekruitmen tenaga2 birokrasi yg profesional, dipahami atau diartikulasikan scr tepat dan benar, ditumbuh kembangkan sbg kepentingan masyarakat umum.